등록 : 2019.04.15 04:59

수정 : 2019.04.15 20:14

|

|

세월호 참사 희생자 고우재군의 아버지 고영환씨가 10일 전남 진도 팽목항 가족식당에서 나무로 세월호 리본을 만들고 있다. 5년째 팽목항을 떠나지 못한 고씨는 여태껏 아들 생각을 잊기 위해 수도하듯 나무 리본을 만들었다고 말했다. 진도/김봉규 선임기자 bong@hani.co.kr

|

세월호 참사 희생자 고우재군 아버지 고영환씨

“아빠 닮아서 손재주 좋았는데…”

참사 나흘 만에 차갑게 돌아온 우재

아빠는 수도하듯 나무 리본 만들며

5년째 팽목항서 생활하며 버텨와

분향소 등 컨테이너만 남은 항구

인양 뒤 관심 멀어지고 개발 한창

“그리움과 기다림이 응축된 공간

흔적도 없이 사라지게 할 순 없어”

|

|

세월호 참사 희생자 고우재군의 아버지 고영환씨가 10일 전남 진도 팽목항 가족식당에서 나무로 세월호 리본을 만들고 있다. 5년째 팽목항을 떠나지 못한 고씨는 여태껏 아들 생각을 잊기 위해 수도하듯 나무 리본을 만들었다고 말했다. 진도/김봉규 선임기자 bong@hani.co.kr

|

세월호 5주기를 맞은 전남 진도는 산벚꽃이 아우성치고 있었다. 팽목항 길목엔 수만의 벚꽃 이파리가 눈발처럼 흩날리고 있었다. 사람들은 점점 잊어가는 ‘그해 봄날’의 아픔을 벚꽃들만 오롯이 기억하는 듯했다.

12일 진도 팽목항에서 만난 고영환(51)씨는 “벚꽃이 피면 괴롭다. 일이 있어도 밤에만 나간다”고 말했다. 그는 단원고 2학년 8반 우재의 아빠다. 아들은 집을 떠난 지 5일, 참사 4일 만에 싸늘한 주검으로 돌아왔고, 아빠는 5년째 집을 떠나 팽목항에 머물고 있다. “주말이면 30~40명이 찾아온다. 분향소를 안내하고 커피를 함께 마신다. 나마저 떠나면 아무도 오지 않을 것 같다. 참사 초기 이곳에 온 진돗개 4마리도 건사해야 한다.” 그가 5년 동안 이곳을 떠나지 못한 이유다.

|

|

방파제 등대의 안쪽 바다가 반쯤 매립된 진도 팽목항. 안관옥 기자 okahn@hani.co.kr

|

그는 발길이 뜸한 평일에는 세월호 리본을 만들어왔다. 슬픔을 잊기 위해 여태껏 수도하듯 만든 나무 리본이 1만개쯤 된다고 했다. 일부는 “세월호를 기억해달라”며 나눠주고, 일부는 예술 장터에서 팔기도 했다.

그는 유가족 304명 중 마지막까지 남아 팽목항을 지키고 있다. 참사 직후 인파와 천막으로 발 디딜 틈이 없었던 항구엔 이제 분향소, 회의실, 식당, 성당 등 컨테이너 4동만 덩그러니 남았다. 방파제 안쪽의 바다도 반쯤 메워져 풍경이 달라졌다. 진도항 공사를 지켜보던 그는 지난해 팽목항을 이대로 방치하지 말자고 호소했다. 곧바로 단체 154곳과 국민 8천여명이 지지를 나타냈다. “팽목항은 1천일 넘게 국민의 시선이 집중된 현장이다. 가족의 그리움과 국민의 기다림이 응축된 공간이다. 세월호 참사를 상징하는 팽목항을 아무런 흔적 없이 사라지게 할 수는 없다.”

|

|

고영환씨가 잡념을 없애려고 수도하듯 만들고 있는 목걸이용 세월호 나무 리본들. 안관옥 기자 okahn@hani.co.kr

|

마뜩잖게 여기는 이들도 있었다. 일부에선 “선체 인양 뒤 비워주기로 했던 약속을 지키라”고 비난했다. 그는 “현장을 원형대로 두자는 것이 아니다. 20~30평짜리 작은 기록관을 하나 만들자고 제안한다. 지역의 인상이 나빠진다는 건 억지일 뿐이다. 주민 60%는 세월호 선체를 진도로 가져오는 데도 동의하지 않았는가.”

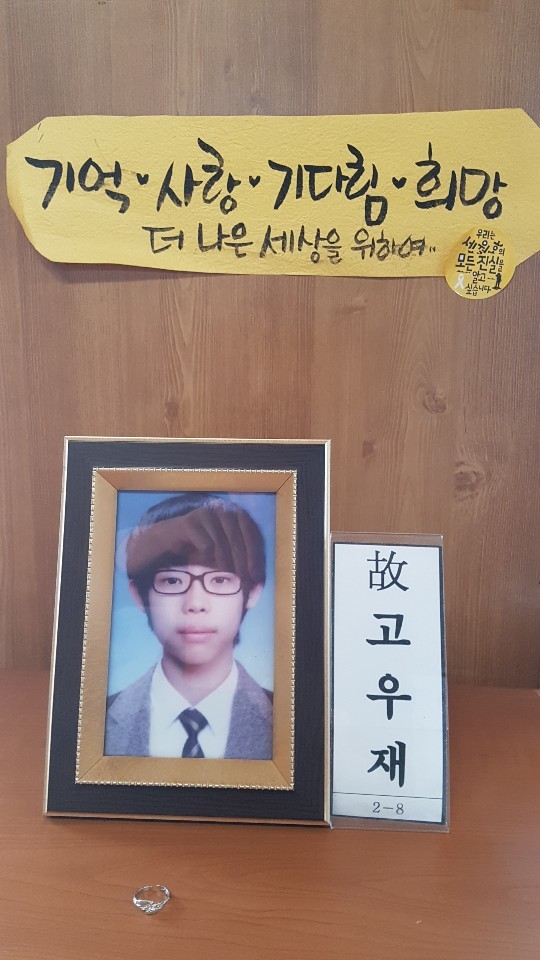

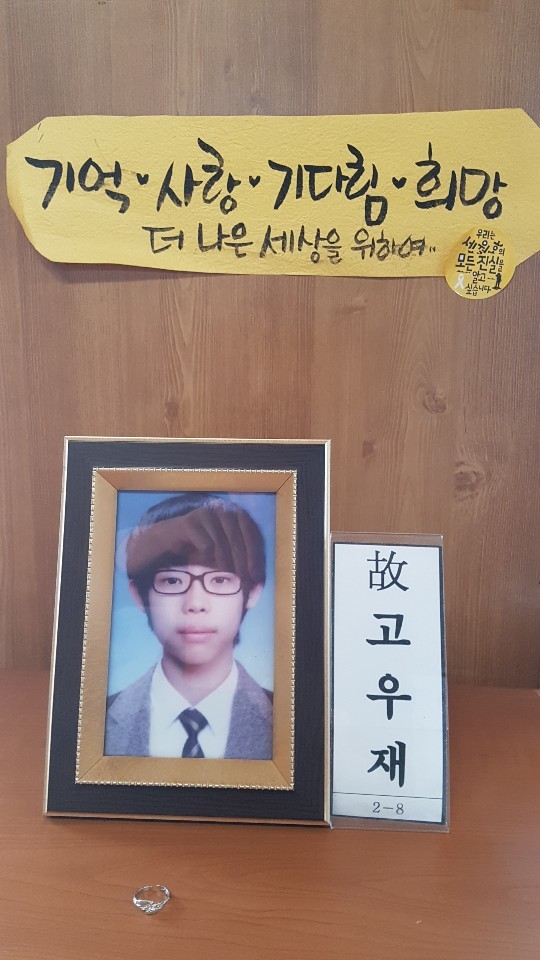

그는 다른 희생자의 영정이 내려진 분향소 안에 아직 아들의 사진을 놓아두고 있다. 하루도 빠짐없이 들러 눈매가 선량한 아들의 얼굴을 쓰다듬는다. “우재는 손재주가 좋았다. 로봇 동아리에서 기발한 작품을 만들어 공모전에도 나갔다. 전자과를 나온 나를 닮은 것 같다.” 아들의 솜씨를 자랑하면서 그는 처음으로 희미하게 웃었다.

그는 사고 소식을 듣고 2014년 4월16일 오후 부리나케 팽목항으로 달려왔다. 그날 밤부터 며칠을 뜬눈으로 지새웠다. 아들은 20일 돌아왔다. 한달 전 사준 휴대전화와 충전기가 주머니에서 나왔다.

|

|

팽목항 분향소에 남은 2학년 8반 고우재군의 영정 앞에 누군가 추모의 마음을 담은 반지를 두고 갔다. 안관옥 기자 okahn@hani.co.kr

|

장례를 마친 날 그는 다시 무너졌다. 참사 이튿날인 17일 아들이 찍어 선배한테 보낸 사진을 보았기 때문이다. 사진 속에는 생김새가 특이한 아들의 엄지발가락이 선명했다. 구명조끼를 입은 다른 아이들의 모습도 보였다. “우재는 하루 동안 배 안에 살아 있었다. 정말이지 미칠 것만 같았다. ‘도대체 무엇을 했느냐’고 고래고래 소리를 지르고 싶었다.”

그는 전부터 사고에 대한 트라우마가 있었다. 서울에 살던 우재의 할아버지가 2012년 6월 11층 아파트 베란다에서 화초를 가꾸다 지상으로 떨어졌다. 할아버지는 병원에 가보지도 못한 채 숨지고 말았다. “두 사람을 연거푸 잃고는 정신이 아득해졌다. 이따위가 무슨 나라냐 싶었다. 세상을 바꾸지 않으면 희생이 이어질 수밖에 없다는 생각이 들었다.”

상심한 그는 술에서 위안을 얻으려 했다. 분노는 가라앉지 않았다. 돌아간 직장에서도 일이 손에 잡히지 않았다. 술자리마다 세월호를 안주 삼는 것이 불편하기만 했다. 그해 10월 주변을 정리하고 팽목항으로 옮겼다. “함께 기다리기로 했던 약속을 지키고 싶었다. 아들이 불쑥 살아 돌아올 것 같기도 했다. 팽목에 있으니 차라리 마음이 편했다.”

|

|

세월호 참사 5주기를 앞두고 가족숙소 앞에 설치된 분향소 표지판. 안관옥 기자 okahn@hani.co.kr

|

그때 팽목항에는 미수습자 가족들이 생활하고 있었다. 그나마 주검을 먼저 찾은 유가족은 할 말이 없었다. 그는 조용히 지냈다. 유가족이 특별법을 만들라며 광화문에서 머리를 깎으면, 그도 팽목항 등대 앞에서 머리를 밀었다. 2017년 4월 세월호 선체를 인양해 목포신항에 세워두면서 팽목항은 사람들의 관심에서 조금씩 멀어졌다. 주민들은 홀로 남은 그에게 가끔 채소나 횟감을 건네며 다독였다. 팽목항에 사는 괴로움이 없는 것은 아니다. 그는 주변에 흔한 벚꽃과 광어를 피해왔다. 벚꽃은 우재와의 이별을 떠올리게 하고, 광어는 우재가 좋아했던 생선이기 때문이다.

그는 참사 뒤 5년 동안 사회는 별로 바뀐 것이 없지만, 자신은 몰라보게 달라졌다고 했다. “20년 넘게 직장에 다니며 먹고살기 위해 아등바등했다. 돌아보니 중요한 건 돈이 아니었다. 우재가 떠난 뒤 너무 많은 사람의 도움을 받았다. 이제부터 조금씩이라도 갚아나가고 싶다. 2년 전 장애인을 돕기 위해 활동보조인 자격증도 따뒀다.”

진도/안관옥 기자

okahn@hani.co.kr 광고

기사공유하기