등록 : 2019.04.16 15:26

수정 : 2019.04.16 15:43

단원고 추모행사 이어 오후엔 5천여명 참여 추모식 열려

후배·가족들 “너무 보고 싶다”

|

|

세월호 참사 5주기를 맞아 시민들이 안산에서 추모 행진을 벌이고 있다.

|

“여기 오니 눈물만 나고 계속 슬픈 것만 같아요.”

16일 낮 12시30분께 경기 안산시 고잔동에 있는 ‘기억교실’에서 홀로 휠체어를 타고 둘러보던 김선영(44)씨는 끝내 눈물을 삼켰다. “5년이 벌써 지났는데 진상규명도 안 되니 (유가족) 부모님들도 아프고 (주민인) 우리도 아파요.”

세월호 참사 당시 자기 아들도 고등학교 2학년이었다는 그는 “사고로 탁 죽은 것도 아니고 서서히 가라 앉는데 아이들이 얼마나 고통스러웠겠어요….”라며 말을 잊지 못했다.

세월호 5주기를 맞아 경기도 안산시에서는 하루 내내 희생자들을 추모하고 진상규명을 요구하는 추모 행사가 이어졌다. 재학생 후배들에게는 선배가, 유가족들에게는 자녀가 그립고 또 그리워서일까. 제대로 된 진상규명이 못된 탓일까. 벚꽃이 활짝 핀 단원고와 화랑유원지 곳곳에 슬픔이 묻어났다.

“우리가 바라는 것은 크지 않습니다. 그저 잊지 않는 것입니다. 선생님들과 선배님들 항상 기억하고 잊지 않겠습니다.”

이날 오전 단원고 강당 단원관에선 한 번도 만난 적 없는 선배들을 기억하는 재학생들이 손목과 가슴에 노란 세월호 배지 등을 단채 ‘다시 봄, 희망을 품다’라는 추모 시간을 가졌다.

3학년 부회장 김민희양은 “5년 전 세월호 참사 날도 오늘과 같이 꽃이 만개한 따스한 봄이었지만, 그 당시 우리의 몸과 마음은 한없이 차가운 겨울과도 같았다. 어느덧 시간이 흘러 5주기가 되었지만, 아직도 진실은 수면 아래 머물러 있다”고 말했다.

|

|

학교 추모식을 마친 단원고 3학년생들이 16일 기억교실을 찾았다.

|

추모식을 마친 3학년 학생들은 가방을 맨 채 자율적으로 기억교실을 찾았다. 기억교실과 교무실을 둘러보던 한 여학생은 “너무 가슴 아파요…”라고 했고, 또 다른 남학생은 말을 잊지 못한 채 천장만 바라보다 교실을 나섰다.

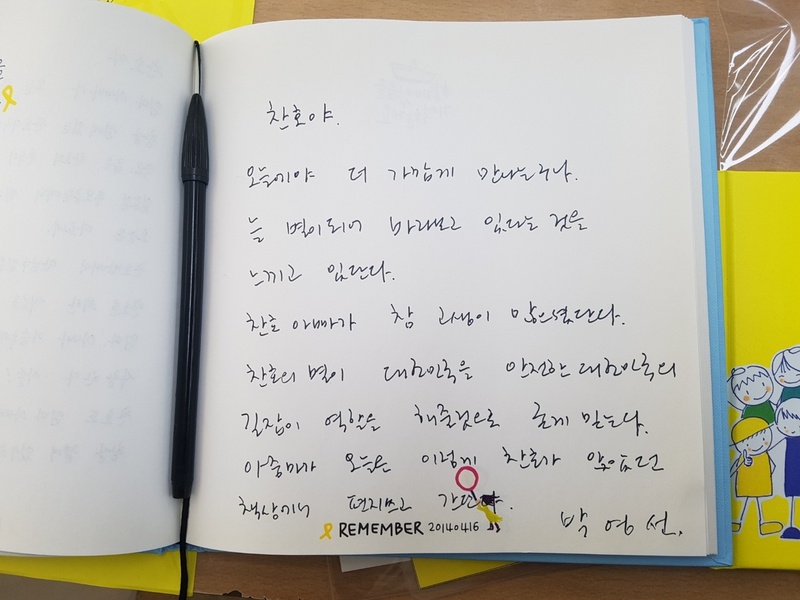

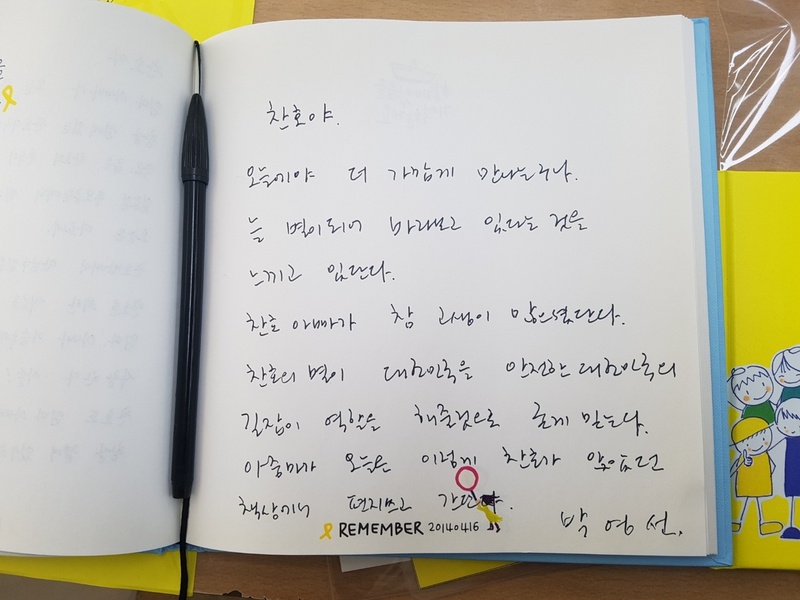

기억교실엔 희생 학생들의 유가족들과 시민들도 함께 였다. 한 유가족은 교실에 들러 책상 위에 메모리라고 쓰인 노트를 연 뒤 조금씩 글을 써갔다.

“준형아. 고모랑 삼촌들하고 같이 네 자리에 앉아 보고 간다. 너의 영원한 친구 00고모 꼭 지켜줘. 알았어?”

공식 일정 때문에 세월호 5주기 기억식에 참석하지 못해 미리 기억교실을 찾았다는 박영선 중소벤처기업부 장관은 “매년 이곳을 찾았다. 올해도 세월호 유가족이, 학생들이 잘 있는지 보고 싶어 들렀다. 세월호 희생이 안전사회, 안전국가로 가는 길잡이가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이날 낮 단원고 앞에 있는 고잔역에서는 시민 1천여명이 노란 바람개비와 세월호 풍선을 손에 든 채 거리를 행진했다. 고잔역을 출발해 기억교실에 들러 희생 학생들을 추모한 이들은 다시 5주기 기억식이 열리는 화랑유원지를 향해 긴 대열을 이룬 채 걸었다.

이날 기억교실에서 만난 4·16가족협의회 전명선 전 운영위원장은 “세월호 참사 후 사람들이 저에게 세월호를 물으면 ‘망가진 가정’이라고 표현해왔지만, 시간이 흐른 지금 ‘새로운 희망’이라고 말한다. 세월호 이후 변화된 사회의 모습을 볼 수 있다고 생각하기 때문”이라고 말했다. 또 “사람은 아픈 기억은 잊고 좋은 기억만 남긴다고 한다. 여러분들이 세월호 참사에 대해 ‘아프다’, ‘슬프다’는 기억만 하지 않았으면 좋겠다. 세월호 참사는 권력 장악에만 눈이 멀었던 부도덕한 사회와 어른들이 만든 범죄행위였음을 기억해주길 바란다”고 말했다.

|

|

박영선 중소기업벤처부 장관이 기억교실에서 한 학생의 책상에 앉아 글을 남겼다.

|

이날 오후 3시 안산 화랑유원지에서는 세월호 참사 5주기 기억식이 열렸다. 안산 전역에 1분간 추모 사이렌이 울렸다. 유은혜 교육부총리를 비롯해 이재명 경기지사, 이재정 경기교육감과 유가족, 시민 등 5천여명이 참석했다.

글·사진 홍용덕 기자

ydhong@hani.co.kr

광고

기사공유하기