“낮은 연금→노인 빈곤→재정확대 부메랑

연금깎기 경쟁, 제도 지속 가능성 해쳐”

유희원 박사 “국내 국민연금 논의는

지나치게 지출 축소에 쏠려있어”

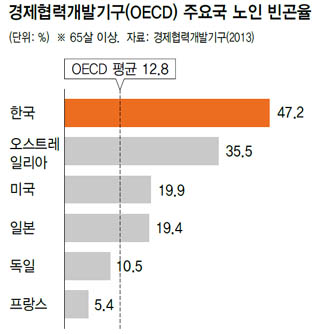

국민연금 등 공적연금 제도의 지속가능성을 높이려면 지출 축소에 초점을 맞춘 재정안정화에 못지않게 적정 노후소득의 보장도 중요하다는 학계 지적이 나왔다. 지나치게 낮은 연금액은 노인빈곤의 확대로 이어져, 결국 정부의 복지지출을 늘려야 하는 부메랑으로 돌아온다는 설명이다. 여야가 함께 내놓은 국민연금의 소득대체율(가입자 평균소득 대비 연금액) 상향과 연금 사각지대 해소 방안 등은 적정 노후소득 보장 조처에 속한다.

6일 서울 종로구 참여연대에서 열린 ‘국민연금 50%, 그 진실은?’ 설명회에서 유희원 박사(중앙대 사회복지학과 강사)는 각 나라의 연금개혁 사례를 들어 한국의 국민연금 개혁 방향이 지나치게 ‘지출 축소’에만 쏠려 있다고 짚었다.

실제로 1988년 국민연금 제도를 도입한 한국은 1998년과 2007년 두 차례 제도를 손봤다. 1998년 1차 국민연금 개편 때는 국민연금의 소득대체율을 기존 70%에서 60%로 낮추고 연금 수급 연령도 60살에서 65살로 늦췄다. 2007년 2차 개편 때는 소득대체율을 다시 20%포인트 깎아 ‘용돈연금’ 논쟁을 촉발했다. 국민연금 보험료는 같은 기간 3%에서 9%로 오르는 데 그쳤다.

이렇듯 연금 지출을 줄여 재정안정화를 꾀하는 방식은 결국 노인빈곤 문제를 해소하지 못하기에 공적연금 제도의 존립 이유를 훼손하기 쉽다는 것이 유 박사의 지적이다. 그는 “국민연금 기금 등 재원이 감소하는 것은 인구 고령화나 실업 문제가 주된 원인인데 이를 해소하지 못한 채 ‘연금 깎기 경쟁’만 하다 보면 국민연금에 대한 불신을 높여 되레 제도의 지속가능성을 해칠 수 있다”고 설명했다. 공적연금의 지속가능성을 높이려면 적정 노후소득 보장의 기능도 함께 고려해야 한다는 뜻이다. 2007년 개편 때도 소득대체율을 떨어뜨리는 대신 부족한 연금액을 보충한다며 기초노령연금을 도입한 바 있다. 이는 지난해 기초연금으로 모습을 바꿨다.

|

|

경제협력개발기구(OECD) 주요국 노인 빈곤율

|

기사공유하기