|

|

이종걸 새정치민주연합 새 원내대표(오른쪽)가 7일 오후 국회에서 열린 의원총회에서 선출된 뒤 문재인 대표와 함께 두 팔을 들어올리고 있다. 이정우 선임기자 woo@hani.co.kr

|

새정치 새 원내대표 선출

“투쟁을 전제로 대화하겠다.” 7일 새정치민주연합의 새 원내대표로 선출된 이종걸 의원은 당선 직후 기자회견에서 앞으로의 대여 관계를 묻는 질문에 이렇게 답했다. ‘대여 투쟁의 선봉’을 자임한 이 신임 원내대표 체제에서는 공무원연금법 개정안 불발로 냉각된 여야 관계가 더욱 경색될 것이라는 평가가 나온다. 또한 4·29 재보궐선거 참패 원인으로 ‘친노 패권주의’가 부각된 상황에서 비주류 원내대표가 탄생해, 새정치연합 내부적으로는 주류(문재인 당대표)와 비주류(이종걸 원내대표)의 ‘견제적 동거 체제’가 이어질 것으로 보인다. 이 신임 원내대표는 취임 첫날부터 “새누리당의 오만한 의정과 반의회주의에 대한 투쟁”을 예고했다. 우선 그는 공무원연금 개정안이 불발된 것을 두고 “의회민주주의에 대한 폭거다. (새누리당이) 야당을 무시한 정도가 아니라 국민을 짓밟은 것”이라고 비판하며 “새누리당의 합의 파기와 약속 불이행을 그냥 넘어갈 수 없다. 이 점에 관해서는 분명히 물을 건 묻고 (새누리당이) 책임을 질 건 진 상태에서 해결하는 방안을 찾겠다”고 밝혔다. ‘국민연금 소득대체율 50% 명시’ 여부에 대해서는 “이미 합의된 대로 공무원연금과 국민연금의 공공성 문제는 같이 연계해 논의하는 게 지금으로선 원칙”이라며 “이 원칙을 토대로 구체적인 부분에 대해서는 강기정 정책위의장 등 의원들과 논의해 결정하겠다”고 덧붙였다. 만일 공무원연금 등 공적 연금 개편 협상이 제대로 되지 않을 경우 ‘장외투쟁’도 불사할 생각이냐는 기자들의 질문엔 “아직 그런 건 생각해본 적이 없다”고 했지만, 당 일각에선 경우에 따라 대여 관계가 급랭될 수 있다는 말이 나오고 있다. 친문재인계 공천권 독점 우려와‘협상파’ 전임 우윤근에 불만 등

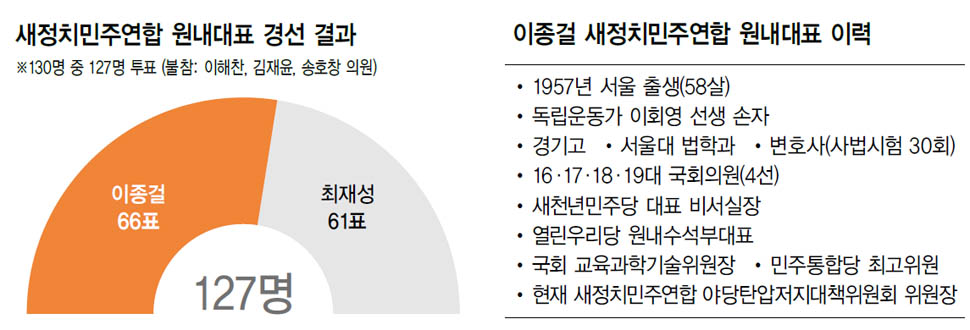

주류 견제 심리 강하게 작용 그의 원내대표 당선은 당 안팎에서는 ‘이변’으로 받아들여지고 있다. 선거 전날까지만 해도 비주류계 전체의 지원을 받아 무난히 1차 투표는 통과하겠지만, 2차 결선투표에서는 주류 표가 단결해 최종적으로 최재성·조정식 의원 중 한 명이 당선될 것이란 전망이 유력했기 때문이다. 이날 결선투표에서 최재성 의원과 맞붙은 이 의원은 5표 차(66-61)로 승리했다. 이번 원내대표 선거전이 문재인 대표를 중심으로 한 주류와 비주류의 대리전 양상으로 치러진 상황에서, 비주류의 견제심리가 강하게 작용한 것이란 평가가 나온다. 내년 총선을 앞두고 주류 친문재인계가 공천권도 독점할 수 있다는 우려가 커졌기 때문이란 해석이다. 새정치연합의 한 관계자는 지난해 10월 원내대표 경선 결선투표에서 우윤근 의원이 이종걸 의원을 20표 차로 따돌리고 승리한 것을 지적하며 “이번에 이 의원이 5표 차로 승리한 것은 총선을 앞두고 당의 위기감이 얼마나 높은지를 보여주는 것”이라며 “문 대표에게 쏠려 있는 당 지형이 변하고 있다는 방증”이라고 말했다.

|

기사공유하기