|

|

11일 오후 서울 서초구 잠원동 신동초등학교 앞에서 한 학생이 중동호흡기증후군(메르스) 여파로 휴업 안내문이 붙어 있는 학교를 바라보고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

메르스 비상

WHO “학교와 무관…수업 재개 권고”

서울교육청 “환자발생지역 휴업 권고”

교육부는 “학교장이 판단” 떠넘겨

학부모·학교 메르스 혼란 더 부추겨

경기교육청 “다음주부터 정상 등교”

지난 9일 강원도에서 처음으로 중동호흡기증후군(메르스) 1차 양성 판정 환자 두명이 나왔다. 삼성서울병원에서 감염된 두 사람의 나이가 40대 중후반임을 고려할 때, 학교에 다니는 자녀가 있을 가능성이 매우 높았다. 보건복지부와 교육부에서는 강원도교육청과 학교 쪽에 별다른 통보를 하지 않았으나, 다행히 도교육청 관계자들이 이른 새벽 언론 보도를 통해 소식을 접했다. 도교육청은 곧바로 환자가 발생한 원주교육지원청에 연락해 환자 자녀가 다니는 학교를 수소문했고, 휴업 등 신속한 조처를 취할 수 있었다. 도교육청은 학생 감염 위기를 차단한 뒤 가슴을 쓸어내렸다.

지난달 20일 첫 메르스 확진 환자가 발생한 지 22일이 흘렀지만, 전국의 시·도교육청과 각급 학교에서는 여태 이런 아슬아슬한 상황이 반복되고 있다. 복지부와 교육부 사이에 ‘메르스 환자·격리자 및 병원 정보 공유’가 원활하게 이뤄지지 않는 탓이다. 강원도교육청 담당자는 11일 “정확한 정보 공유가 이뤄져야 빠른 대처가 가능한데, 복지부와 교육부 등 정부기관 간에 정보 공유 시스템이 작동되지 않는다. 위기상황이 발생했을 때 어떤 유관 기관에 어떤 정보를 언제 전달할지 명확한 범위나 원칙이 없는 것 같다”고 말했다.

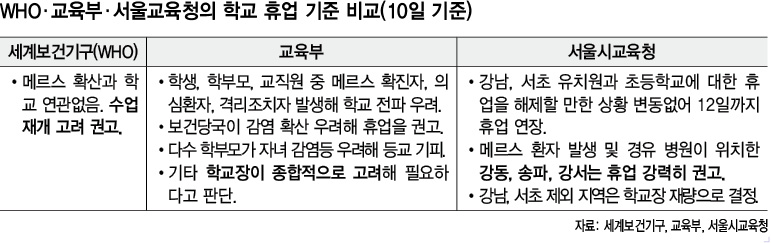

더구나 세계보건기구(WHO)와 교육부, 교육청이 발표한 ‘학교 휴업 기준’이 제각각이어서 학교와 학부모들을 더욱 헷갈리게 만들고 있다. 세계보건기구는 10일 “메르스 확산과 학교는 연관이 없다. 수업 재개 고려를 권고한다”고 밝혔다. 반면 서울시교육청은 같은 날 “강남, 서초 유치원과 초등학교에 대한 휴업을 해제할 만한 상황 변동이 없어 12일까지 휴업을 연장한다”며 “메르스 환자가 발생하거나 경유한 병원이 위치한 강동·송파·강서는 휴업을 강력히 권고한다”고 밝혔다. 이 와중에 교육부는 ‘다수 학부모가 자녀 감염 등을 우려해 등교를 기피’하거나 ‘기타 학교장이 종합적으로 고려해 필요하다고 판단’할 때 등을 기준으로 제시해 사실상 학교장한테 휴업 결정을 떠넘겼다는 지적이 나왔다.

|

|

WHO·교육부·서울교육청의 학교 휴업 기준 비교(10일 기준)

|

기사공유하기