등록 : 2016.03.31 01:09

수정 : 2016.03.31 01:39

2013년 정환봉 기자 자료요청서에

사유 ‘공란’…전기통신법 어겨

넘겨준 이통사는 정보보호법 위반

검찰이 이동통신사에 가입자의 통신자료를 요청하면서 반드시 기재해야 하는 ‘요청 사유’ 등을 적어 내지 않은 사례가 드러났다. 국가정보원이 내사 대상자의 휴대전화 주소록에 들어 있다는 이유만으로 싹쓸이 통신자료 조회(<한겨레> 30일치 1면)를 해 논란이 이는 가운데, 이번엔 검찰이 현행법조차 위반한 사실이 확인된 것이다.

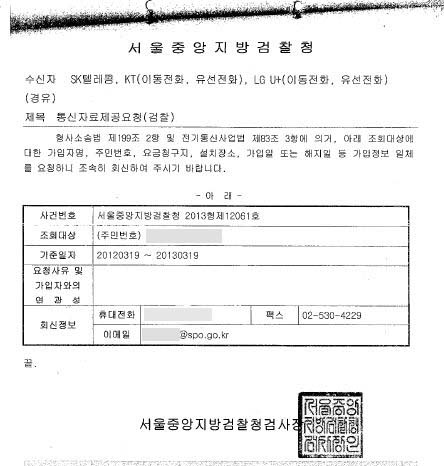

30일 <한겨레>가 입수한 본지 정환봉 기자에 대한 2013년 수사기록 속 첨부서류를 보면, 서울중앙지검은 정 기자의 통신자료를 받기 위해 통신 3사에 보낸 ‘통신자료제공요청서’(제공요청서)에 자료를 요청하는 사유와 (내사·수사자와) 가입자와의 연관성을 적도록 돼 있는 항목을 공란으로 비워뒀다. 전기통신사업법 83조는 정보·수사기관이 제공요청서에 사유 등을 적도록 규정하고 있다.

에스케이텔레콤(SKT)과 케이티(KT)는 이런 요청서를 받고도 정 기자의 주민등록번호와 주소 등 개인정보가 담긴 통신자료를 검찰에 넘겨줬다. 가입자의 개인정보를 보호해야 할 의무가 있는 통신사들이 ‘개인정보의 제3자 제공’을 원칙적으로 금지하고 있는 ‘개인정보보호법’에 어긋난 것이다. 엘지유플러스(LGU+)의 경우 “(정 기자가 가입한 바 없어) 해당 사항이 없다”고 검찰에 회신했다.

현재 검찰 등 정보·수사기관들과 통신사들은 제공요청서를 당사자에게조차 공개하지 않아, 이와 유사한 사례가 있을 가능성을 배제할 수 없다. 시민사회단체들은 법원의 허가(영장) 없이도 형식적 규정만 지키면 통신자료를 제공하도록 한 현행 전통법의 ‘구멍’이 드러난 것이라고 지적했다. 참여연대 공익법센터의 양홍석 변호사는 “(정보·수사기관이) 법조차 지키지 않으며 마구잡이로 통신자료를 수집할 수 있음을 보여주는 것”이라며 “정확한 사유가 적히지 않은 채로 통신자료가 넘어간다면 수사와 관련 없이 비판적 인사에 대한 감시·통제를 목적으로 통신자료를 받아간다고 해도 알 수 없는 일”이라고 우려했다.

이에 대해 대검찰청 쪽은 “원칙적으로 사유를 적는 것이 맞지만 수사의 기밀성 등 사건마다 다양한 이유가 있어 하나의 원칙을 정하기는 어렵다”면서도 “통신자료 요청 과정상의 문제점이 있는지 살펴보겠다”고 밝혔다. 에스케이텔레콤과 케이티는 “원칙적으로 제공요청서 형식에 문제가 있을 경우 통신자료를 제공하지 않게 돼 있는데, 2년 전 일이라 자료가 폐기(보관 기한은 1년)돼 정확한 이유는 파악되지 않는다”고 해명했다. 방준호 기자

whorun@hani.co.kr

광고

기사공유하기