|

|

국민의당 안철수 대표가 14일 서울 마포구 당사에서 20대 총선에 출마한 후보들의 이름이 있는 벽면에 당선 스티커를 붙이고 있다. 공동취재사진

|

야당 승리의 원인

1·2당 공천갈등 유권자들 눈살

국민의당 상대적으로 잡음 덜해

대안정당론, 정당투표서 효과 톡톡

서울 유권자들 선택 두드러져

기대만큼 당론·조직 정비 과제로

‘문제는 정치다. 이제는 3번이다’를 내세운 국민의당의 ‘거대 양당 심판론’이 공천 파동을 겪으며 자중지란을 일으킨 새누리당과 더불어민주당의 빈틈을 제대로 타격했다. ‘야권 분열’로 새누리당에 어부지리를 줄 것이라던 예측은 빗나갔다. 되레 새누리당 지지층과 무당층까지 흡수해 야당의 확장력을 키우고, 분열에 따른 야권 참패를 우려한 유권자들의 전략투표를 추동했다는 평가도 나온다. ‘야권 분열의 역설’이 확인된 셈이다.

13일간의 선거운동 기간 동안 안철수 국민의당 공동대표가 가장 많이 사용한 표현은 “거대 양당” “낡은 기득권”에 대한 비판과 “대안 정당”으로서의 국민의당 위치였다. “무슨 짓을 해도 1등”인 새누리당과 “아무것도 안 해도 2등”인 더민주를 이번에는 혁신해야 한다는 것이다. ‘제3당’을 지향하는 정치세력으로 뻔한 구호가 될 뻔했지만 역설적으로 국민의당을 도와준 건 두 당이었다. 공천 기간 내내 보여준 1·2당의 내부 갈등은 유권자의 눈살을 찌푸리게 한 반면 상대적으로 소수 정당인 국민의당의 잡음은 덜했고 이는 국민의당의 예상 밖 정당득표율로 이어졌다.

특히 김종인 더민주 비상대책위원회 대표의 비례대표 ‘셀프 공천’ 파동이 컸다. 김 대표는 2번을 고수한 반면, 비슷한 시기 공천심사위원을 중도 사퇴하고 비례대표를 신청해 논란이 된, 안 대표의 최측근 이태규 전략홍보본부장은 8번에 배치됐다. 당시만 해도 당선 안정권 밖이었다. ‘목숨줄’을 걸고 총대를 메겠다는 전략이었다. ‘논문 표절’ 의혹으로 더민주 비례대표 후보 1번과 새누리당 후보 9번이 각각 논란이 된 반면 국민의당은 과학계 인사를 1·2번에 전면 배치해 당 정체성을 정비하는 효과를 거뒀고, 검증에서 큰 결점이 없었던 점도 유권자의 손길을 잡는 데 유효했다.

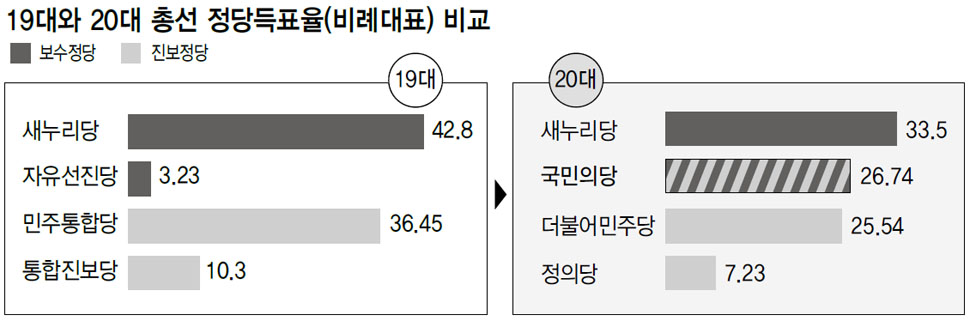

‘대안론’ 효과는 정당득표율에서 두드러지는데, 국민의당은 새누리당과 더민주 유권자 양쪽에서 선택을 받은 것으로 보인다. 특히 서울이 주목된다. 국민의당은 정당득표율이 26.74%로 더민주(25.54%)를 근소하게 앞섰는데, 격전지인 서울의 경우 28.83% 대 25.93%로 격차가 더 벌어졌다. 전국 정당득표율에서 새누리당과 국민의당의 차이는 6.76%포인트였는데, 서울의 경우 1.99%포인트 차이로 좁혀진다. 그만큼 서울 유권자의 선택을 새누리당과 더민주로부터 가져온 것으로 보인다. 김경록 국민의당 대변인은 14일 “(호남을 제외하고) 더민주에서 넘어온 게 3, 새누리에서 넘어온 게 2, 부동층에서 온 게 1 정도의 비율로 보인다”고 분석했다.

|

|

19대와 20대 총선 정당득표율(비례대표) 비교

|

기사공유하기