|

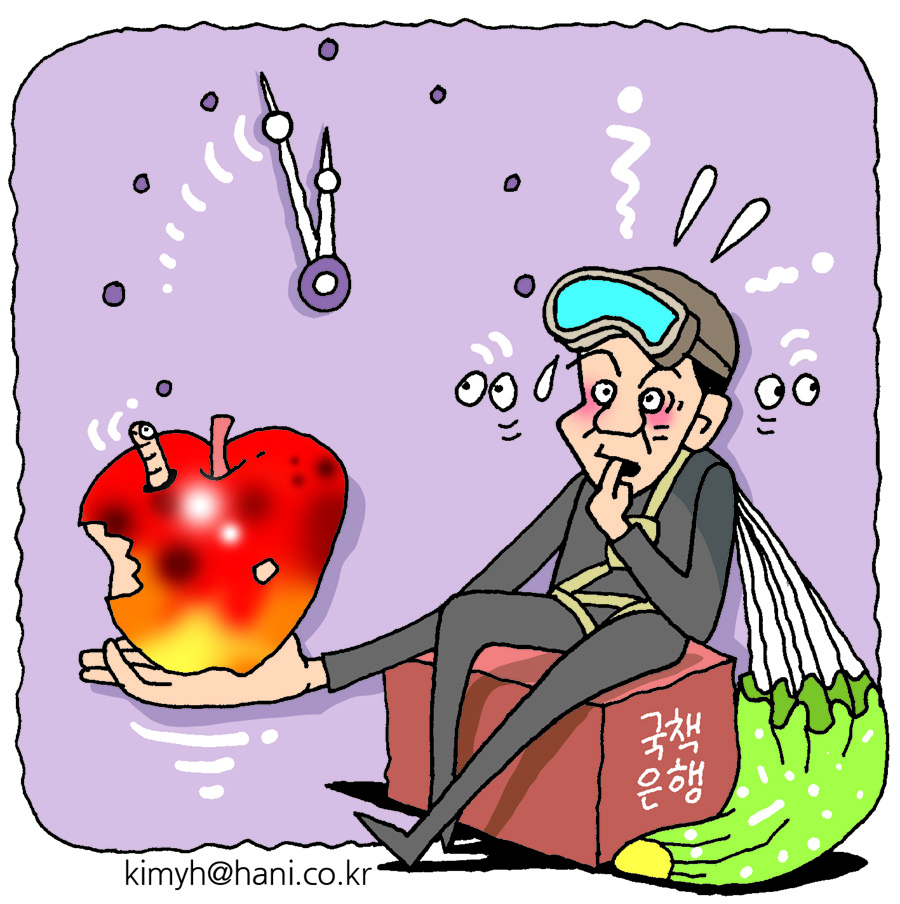

기업 구조조정을 구조조정 하자

① 구조조정 대상 된 국책은행

‘낙하산’ 행장, 구조조정에 미적

과거 편입 자회사 수백개 돼도

헐값매각 책임 면하려 소극적

부실채권 7조원…정리 나서야

“채권단의 기회주의 탓에 바로 칼을 대면 살릴 수 있었던 시기를 놓쳤다.”

금융당국의 한 고위 관계자는 정부가 구조조정을 천명한 조선·해운업계의 현 상황에 대해 이렇게 말했다. 그는 이렇게까지 방치된 원인으로 부실기업 경영주의 무책임과 함께 채권단의 ‘보신주의’를 꼽았다. 그는 “일 처리를 잘못하면 문제에 휘말릴 수 있다. 채권은행 임원은 임기 중에 구조조정을 미루고 몸 사리기에 바쁘다”고 말했다.

그 한가운데 산업은행이 있다. 국책은행인 산업은행은 산업 개발·육성 등에 필요한 자금을 공급하도록 한 산업은행법에 따라 조선·해운 등 경기민감 업종의 부실기업을 떠맡으면서 막대한 돈을 쏟아붓고 있다. 그러나 구조조정의 칼자루를 휘두르지만 정작 능력은 물론 의지도 찾아보기 힘들다는 게 대체적인 평가다. 실제 구조조정을 서두르라는 정부 요청에 대해 과거 산업은행 수장 중 한명은 “정치적 책임을 전가하지 않겠다는 보증을 해달라”며 청와대 경제수석한테 확인서를 요청하는 일도 있었다고 한다. 낙하산 인사와 책임 회피로 얼룩진 산은은 이제 그 자신이 구조조정 대상에 오르게 됐다. 수백개의 자회사를 거느린 국내 최대의 ‘공룡 기업’이 됐고, 부실은 눈덩이처럼 커져가고 있어서다.

■ 책임 방기에 늘어난 자회사 산업은행이 지분 5% 이상을 투자한 회사는 377개다. 이들 회사의 가치는 9조3000억원에 이르는 것으로 추산된다. 대우조선해양이나 에스티엑스(STX)중공업 등 거대 기업부터 자동차 부품 제조나 원예업, 전시 홍보, 시설물 관리 업체까지 종류도 다양하다.

이처럼 거느린 회사 수가 방대해진 배경에는 무사안일주의가 자리잡고 있다. 산업은행은 자금 지원을 통해 벤처·중소기업을 육성하기도 하지만 자의 반 타의 반 부실 징후가 있거나 어려움에 빠진 기업을 인수하기도 한다. 그러나 정작 팔 때는 제값을 받기가 쉽지 않다. 그렇다고 무턱대고 지분을 팔자니 ‘헐값 매각’ 책임에서 자유로울 수 없다. 금융권에서는 “평가기준을 마련해 자회사 매각의 하한가 등을 정하지 못하면 산업은행이 자회사를 제대로 정리할 수 없을 것”이라는 진단이 나온다.

산은이 거느린 회사 377곳 ‘9조3천억’낙하산 많은 대우조선 ‘공수부대’ 오명 자금 투입이나 지원 대상 기업이 걷잡을 수 없이 늘어나자 산업은행은 올해 들어 출자회사관리위원회를 만들어 자회사 매각에 본격적으로 나서고 있다. 산업은행은 15% 이상 지분을 가진 벤처·중소기업과 출자전환으로 5% 이상 지분을 확보한 기업을 매각 대상으로 삼고 있다. 그 대상 기업만 132개(한국감정원, 한국관광공사 등 제외)에 이른다. 이 가운데 46개는 올해 안에 매각한다는 방침이다. 전망은 엇갈린다. 일부 구조조정 전문가들은 “시장 수요가 적은 편은 아니다”라고 진단하지만, 본격적인 구조조정이 시작되고 불황이 이어지는 외부 환경을 고려하면 녹록지 않은 일이다. ■ 고질적 관치, 늦어진 구조조정 산업은행이 구조조정에서 제구실을 못하는 가장 큰 원인 가운데 하나는 고질적인 관치 금융 탓이다. 산업은행은 수장이 임명될 때마다 낙하산 논란이 일었다. 정부 지분이 100%인 산업은행은 현 이동걸 회장은 물론 전임 홍기택 회장 등이 취임할 때마다 보은 인사 비판이 일었다. 그러니 임명권자의 뜻에 따라 수시로 정책금융 지원 대상을 바꿔왔다. 똑같은 기업이 이명박 정부 때는 ‘녹색금융’이라는 이름으로, 박근혜 정부 때는 ‘창조경제’라는 이름으로 자금지원을 받는 게 현실이다. 낙하산은 자회사에도 떨어진다. 대우조선해양은 산업은행이 대주주가 된 2000년 이후 ‘공수부대’라는 오명을 얻었다. 대규모 부실이 드러난 뒤 열린 지난해 국회 국정감사에서 대우조선해양은 자문역부터 사외이사까지 전방위에 걸쳐 있는 낙하산 인사가 도마에 올랐다. 한 야당 의원은 2008년 이후 임명된 사외이사 18명 가운데 12명이 낙하산 인사였다고 주장하기도 했다. 전 계열사에 산업은행 출신들이 사외이사로 있었던 에스티엑스(STX)는 2012년 대선을 의식해 구조조정을 늦추면서 부실을 키우기도 했다. 윤석헌 숭실대 교수(금융학부)는 “국책은행이 정치권과 정부 영향력에 노출되다 보니 구조조정을 추진하기도 어렵고, 본래 의미도 퇴색된다”고 짚었다. 한국개발연구원(KDI)이 지난해 펴낸 ‘부실 대기업 구조조정에 국책은행이 미치는 영향’ 보고서를 보면, 시중은행이 기업 워크아웃을 시작하는 시점은 한계기업으로 판별되는 시점보다 1.2년 빨랐지만 국책은행은 되레 1.3년이 늦은 것으로 나타났다. 하지만 국책은행이 주채권은행인 기업의 자산 대비 차입금 비율은 67.6%로 시중은행이 주채권은행인 기업의 48.7%보다 높다. 국책은행이 시중은행보다 훨씬 더 많은 돈을 쏟아부으면서도 구조조정은 더 늦게 나선다는 뜻이다. ■ 악화된 국책은행 건전성 책임 회피, 부실 전가 등이 초래한 결과는 이들 은행의 건전성 악화다. 산업은행은 채무상환이 3개월 이상 연체돼 회수가 어려워질 것으로 예상하는 고정이하여신 비율이 사상 최대 수준인 5.68%로 치솟았다. 2011년 1.64%에서 5년 새 4%포인트나 급증하면서 부실채권 규모는 7조원을 넘어섰다. 플랜트, 선박 제조 등 수출 기업에 필요한 금융을 제공하는 수출입은행의 지난해 고정이하여신 비율도 조선·해운업 불황으로 3.24%까지 높아졌다. 시중은행들은 이 비율(올해 1분기 기준)이 1.50%를 밑돈다. 부실이 현실화될 때를 대비해 쌓아놓는 충당금 지표는 시중은행과 비교해볼 때 격차가 더 크다. 2014년 120.7%였던 산업은행의 대손충담금 적립률은 대우조선해양 등 기업 부실이 수면 위로 떠오른 지난해에 78.6%로 추락했다. 수출입은행도 이 지표가 같은 기간 124.8%에서 79.9%로 떨어졌다.대손충당금 적립률은 위기 상황에 대비해 쌓아둔 돈으로 부실채권인 고정이하여신보다 많으면 100% 이상, 반대이면 그 이하다. 국책은행들의 체력이 급격하게 떨어지고 있다는 뜻이다. 올해 1분기 시중은행들의 대손충당금 적립률이 140%인 것과 대비된다. 산업은행은 지난해 사상 최대 규모인 1조8951억원의 순손실을 기록하면서까지 대규모 충당금을 쌓았지만 위기 대처 능력은 더 떨어진 셈이다. 당장 구조조정이 본격화된 현대상선 등 조선·해양의 구조조정 대상 기업에 산업은행과 수출입은행이 떼일 위험에 처한 자금만 자그마치 20조원에 이른다. 박승헌 기자 abcd@hani.co.kr

기사공유하기