등록 : 2019.04.05 19:25

수정 : 2019.04.05 23:37

|

|

강원 양양 일대를 휩쓴 산불이 완전히 꺼진 2005년 4월6일 오전 헬기에서 내려다본 낙산사 경내가 앙상한 모습을 드러내고 있다. 왼쪽 아래 칠층석탑 앞은 원통보전이 있던 자리이고, 석탑 뒤 소방대원들이 서 있는 곳이 동종이 재만 남고 탄 자리이며, 맨 오른쪽의 의상교육관 왼쪽으로 종무소, 범종각 등이 탄 잿더미가 보인다. <한겨레> 자료사진

|

기상청, 하루 앞서 “대형 산불 조심해야” 경고했지만

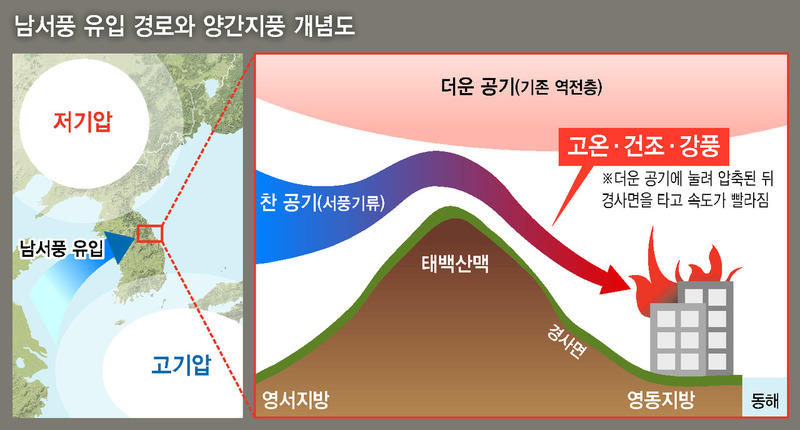

불 키운 건 기압배치, 태백산맥이 만든 ‘양간지풍’

‘태풍급’ 바람에 건조한 날씨까지…‘역대급’ 피해로

|

|

강원 양양 일대를 휩쓴 산불이 완전히 꺼진 2005년 4월6일 오전 헬기에서 내려다본 낙산사 경내가 앙상한 모습을 드러내고 있다. 왼쪽 아래 칠층석탑 앞은 원통보전이 있던 자리이고, 석탑 뒤 소방대원들이 서 있는 곳이 동종이 재만 남고 탄 자리이며, 맨 오른쪽의 의상교육관 왼쪽으로 종무소, 범종각 등이 탄 잿더미가 보인다. <한겨레> 자료사진

|

한반도의 봄철은 건조한 날씨 탓에 화재에 취약하다. 4일 발생한 강원도 고성 산불은 이런 대기에 태풍에 버금가는 강풍이 더해지며 ‘역대급’ 피해로 번졌다.

고성 산불이 발생하기 앞서 지난 3일 기상청은 대형 산불을 경고했다. 당시 기상청은 “한반도 남북으로 기압밀도가 커지면서 전국적으로 바람이 세게 부는 곳이 많아지겠다”며 “강원 영동과 경북 동해안은 3일 밤부터 바람이 점차 강해져 모레 낮까지 매우 강한 바람이 지속적으로 부는데다, 건조가 더 심해져 대형 산불에 각별히 조심해야 한다”고 예보했다. 이번 산불은 예견돼 있었던 셈이다.

불을 키운 건 ‘양간지풍’이었다. ‘강원도 영동지방의 양양과 간성 사이에서 부는 바람’이란 뜻의 양간지풍은 봄철 한반도 남쪽에 이동성 고기압이, 북쪽에 저기압이 위치하는 ‘남고북저’형 기압배치에서 발생한다. 남서쪽에서 불어오는 바람이 태백산맥을 넘으며 영동지방에 강한 바람을 일으키는데, 양양 지역에선 이 바람이 불을 몰고 온다고 해 ‘화풍’으로 부르기도 한다. 삼국시대 때부터 내려오던 오랜 말이다.

남쪽의 고기압이 산맥을 넘어 동해안으로 가다 보면 산 정상 부근의 ‘역전층’(위쪽 기온이 더 높은 공기층)을 넘지 못해 산맥 사이를 통과하면서 압축되고 속도가 빨라진다. 바람은 산의 경사면을 타고 내려오는 과정에서 더 강해진다. 이번엔 거의 태풍급이었다.

기상청은 바람의 순간 속도가 초속 26m(산지 초속 30m)를 넘을 것으로 예상하면 강풍 경보를 발령한다. 세계기상기구(WMO)는 중심 부근 최대풍속이 초속 33m 이상이면 태풍으로 본다. 풍속이 초속 30m가 넘으면 낡은 집이 날아가는 수준인데, 4일 미시령에서는 초속 35m가 넘는 바람이 불었다. 5일 아침에도 미시령 순간최대풍속은 초속 28.9m에 이르렀다. 이는 관측소 기준이며, 화재가 난 곳은 불의 영향으로 상승기류가 발생해 바람의 속도가 더욱 빨라져 순간최대풍속이 미시령의 풍속을 웃돌게 된다는 분석이 나온다.

양간지풍이 태백산맥을 넘으면서 발생하는 ‘푄 현상’도 불씨를 키운 또 하나의 원인으로 지목된다. 푄 현상은 바람이 산을 타고 넘어 내려갈 때 기온이 오르고 습도가 낮아지는 현상을 말하는데, 이 때문에 영동지방에서는 고온 건조한 바람이 분다. 애초부터 건조한 날씨에 이런 바람까지 강하게 불면서 작은 불씨로도 대형 화재로 이어지는 조건이 만들어지는 것이다.

봄철 건조한 날씨와 기압배치, 지형적 특성 등으로 동해안 쪽 대형 산불은 3~4월에 집중된다. 1996년 고성 산불(4월23일), 2000년 삼척 등 5개 지역에서 발생한 동해안 산불(4월7일), 2005년 양양 낙산사 산불(4월4일) 등 대형 화재들이 모두 이런 상황에서 비롯됐다.

한편, 정부는 지난달 15일부터 이달 15일까지를 ‘대형 산불 특별대책기간’으로 정해놨지만, 4월 들어서만 벌써 34건의 산불이 집중적으로 발생했다. 5~7일은 ‘청명·한식 산불방지 특별대책’ 기간이기도 하다. 성묘·상춘객들로 산불이 날 가능성이 크기 때문이다.

박기용 이근영 기자

xeno@hani.co.kr

광고

기사공유하기