|

|

10월23일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 ‘한-오이시디(OECD) 국제교육콘퍼런스’ 기자회견에서 김진경 대통령 직속 국가교육회의 의장이 기자의 질문에 답하고 있다. 교육부 제공

|

국가교육회의 2기 결산

|

|

10월23일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 ‘한-오이시디(OECD) 국제교육콘퍼런스’ 기자회견에서 김진경 대통령 직속 국가교육회의 의장이 기자의 질문에 답하고 있다. 교육부 제공

|

교육부 요구로 만든 정시확대안

청와대가 1년만에 다시 불지펴

미래교육 방향 논의 행사 ‘된서리’ 교육위원회 출범 발묶인 탓?

위원회 설치법 3년간 국회 계류

‘정치권 자극할라’ 활동에 소극적

“현안 주도 못하고 ‘반지하’ 전락” 과도기적 역할 한계? 정책 의제 의견수렴 등 자평에도

3기 출범 앞두고 ‘개혁동력’ 의문

“외부압력 극복, 철학·비전 관건” 하지만 법적 근거가 마련되지 않았다는 이유만으로 현재 문제를 모두 설명할 수는 없다는 지적도 있다. 청와대와 교육부 사이에서 국가교육회의가 스스로 존재 필요성을 증명해내지 못했다는 것이다. 정부가 꾸준히 밀어붙였던 ‘정시 확대’가 대표적인 사안이다. 국가교육회의는 1기 때 공론화를 거쳐 ‘정시 확대’ 내용을 담은 ‘대입제도 개편안’을 교육부에 권고했다. 이는 교육부가 요청한 사안이었다. 그런데 2기 때는 이를 실질적으로 변화시키는 또 다른 ‘정시 확대’가 청와대 주도로 추진됐다. 국가교육회의는 이에 대해 어떤 입장도 내놓지 않았다.

|

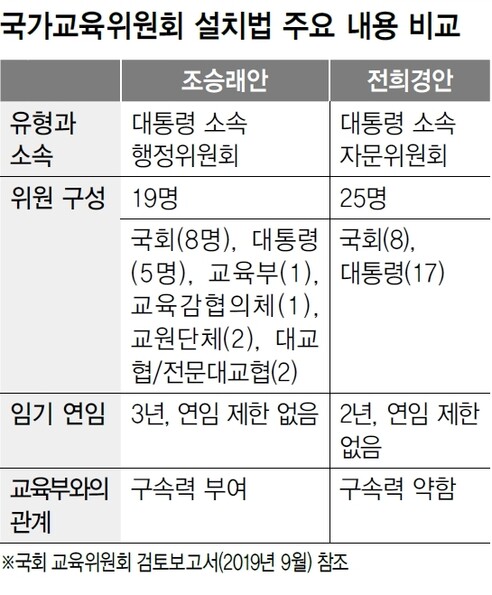

국가교육위원회 설치법안 보니…정치권 중심 위원 선정 ‘편향성’ 논란

조승래안, 결정 구속력 부여했지만

위원 19명 중 교육단체 배정 4명뿐

“교육관계자 다수로 정치몫 줄여야” 현재 정치권과 교육계에서 ‘국가교육위원회’를 만드는 것 자체에 반대하는 목소리는 없다. 다만 위원회의 성격과 위원 구성 등을 놓고 의견이 엇갈릴 뿐이다. 국회에 계류된 ‘국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률’안 5건 가운데 정부·여당이 지지하는 안은 올해 3월 조승래 더불어민주당 의원이 대표발의한 안(조승래 안)이다. 내용을 살펴보면, 위원회를 “대통령 소속 행정위원회”로 만들고 위원회 심의 결과를 “특별한 사정이 없는 한 따라야 한다”고 규정했다. 독립기관인 국가인권위원회와 달리 ‘대통령 소속’으로 하되, 정책 결정에 명확한 구속력을 부여한 것이 특징이다. 교원정책 수립, 교육과정 고시 등도 위원회 소관 사무로 규정되어 있다. 상임위원 3명을 포함해 19명의 국가교육위원을 두는데, 대통령 지명(5명)과 국회 추천(8명), 당연직 위원(교육부 1명과 교육감협의체 1명), 고등교육 관련 단체 2명, 교원단체 2명 등이다. 3년 임기이나 연임에는 제한이 없다. 조성철 한국교원단체총연합회(교총) 대변인은 “초당파적이고 독립적이면서도 실행력을 갖춘 기구여야 하는데, 현재 (조승래 안의) 위원 구성에는 독립성을 저해하는 요소가 있다”고 지적했다. 전경원 전국교직원노동조합 참교육연구소장 역시 “교육 관계자들이 일정 비율 이상 들어가야 한다. 정치권 위주면 편향성 논란을 이겨낼 수 없다”고 말했다. 송경원 정의당 정책위원은 “정치권이 손을 떼는 게 최선이고, 정 그럴 수 없다면 정부·여당의 ‘몫’이 야당보다 적어야 한다. 여태까지 국가교육회의가 보여준 게 거의 없는데, 자칫하면 위원회까지도 국민적 지지를 받지 못할 수 있다”고 지적했다.

위원 19명 중 교육단체 배정 4명뿐

“교육관계자 다수로 정치몫 줄여야” 현재 정치권과 교육계에서 ‘국가교육위원회’를 만드는 것 자체에 반대하는 목소리는 없다. 다만 위원회의 성격과 위원 구성 등을 놓고 의견이 엇갈릴 뿐이다. 국회에 계류된 ‘국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률’안 5건 가운데 정부·여당이 지지하는 안은 올해 3월 조승래 더불어민주당 의원이 대표발의한 안(조승래 안)이다. 내용을 살펴보면, 위원회를 “대통령 소속 행정위원회”로 만들고 위원회 심의 결과를 “특별한 사정이 없는 한 따라야 한다”고 규정했다. 독립기관인 국가인권위원회와 달리 ‘대통령 소속’으로 하되, 정책 결정에 명확한 구속력을 부여한 것이 특징이다. 교원정책 수립, 교육과정 고시 등도 위원회 소관 사무로 규정되어 있다. 상임위원 3명을 포함해 19명의 국가교육위원을 두는데, 대통령 지명(5명)과 국회 추천(8명), 당연직 위원(교육부 1명과 교육감협의체 1명), 고등교육 관련 단체 2명, 교원단체 2명 등이다. 3년 임기이나 연임에는 제한이 없다. 조성철 한국교원단체총연합회(교총) 대변인은 “초당파적이고 독립적이면서도 실행력을 갖춘 기구여야 하는데, 현재 (조승래 안의) 위원 구성에는 독립성을 저해하는 요소가 있다”고 지적했다. 전경원 전국교직원노동조합 참교육연구소장 역시 “교육 관계자들이 일정 비율 이상 들어가야 한다. 정치권 위주면 편향성 논란을 이겨낼 수 없다”고 말했다. 송경원 정의당 정책위원은 “정치권이 손을 떼는 게 최선이고, 정 그럴 수 없다면 정부·여당의 ‘몫’이 야당보다 적어야 한다. 여태까지 국가교육회의가 보여준 게 거의 없는데, 자칫하면 위원회까지도 국민적 지지를 받지 못할 수 있다”고 지적했다.

기사공유하기