등록 : 2019.05.06 17:04

수정 : 2019.05.06 19:16

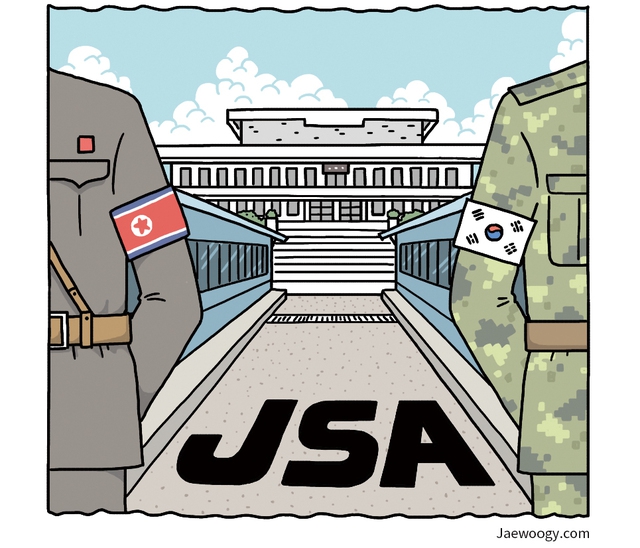

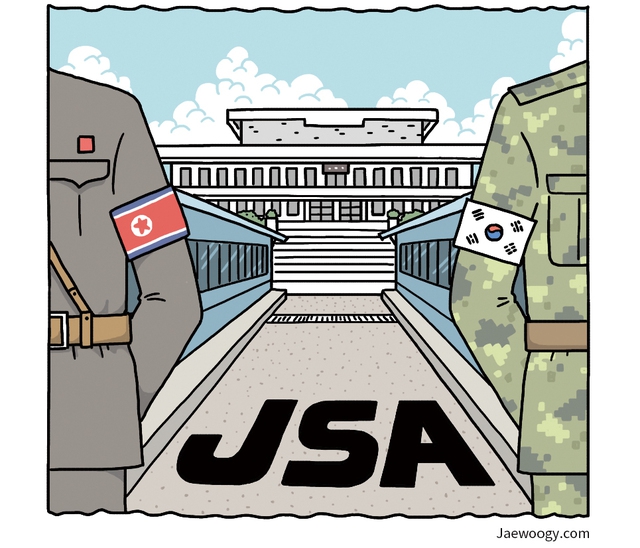

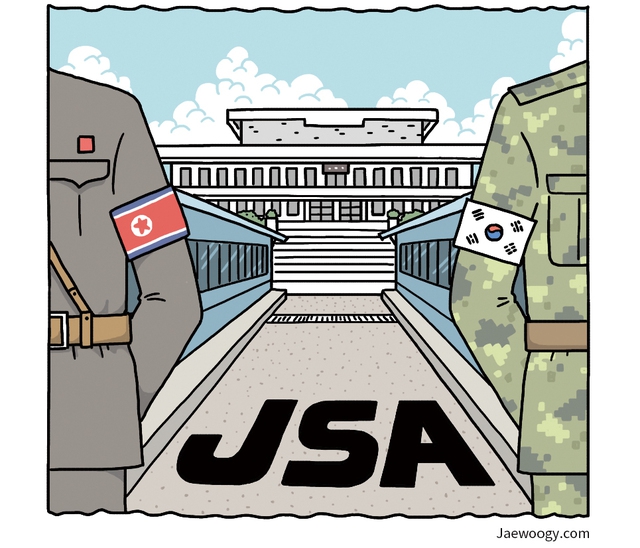

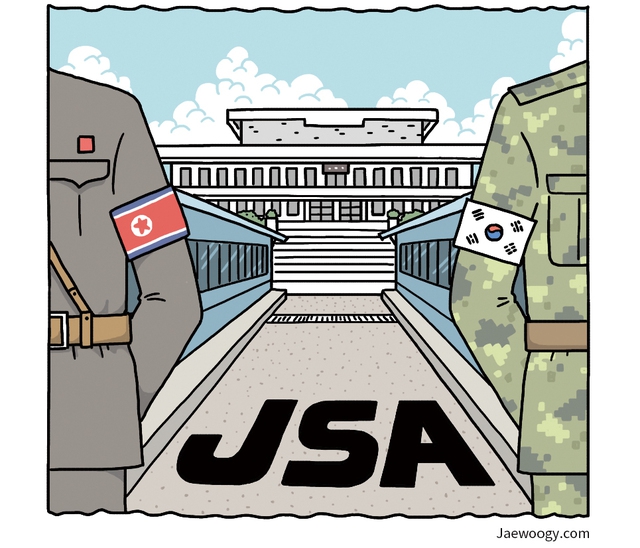

많은 이들의 상식과 달리, 오늘날 분단의 상징으로 알려진 ‘판문점 공동경비구역’(JSA)은 휴전협정 회담 장소가 아니다. 유엔군과 공산군은 1953년 7월 정전협정에 조인한 뒤 회담 장소에서 남쪽으로 1.2㎞ 떨어진 군사분계선 지역에 따로 공동경비구역을 설치했다. 서로 정전협정이 잘 지켜지는지 감독하고 회담할 중립지대가 필요했던 것이다. 그러니까 6·25 전쟁을 마무리한 회담 장소는 북한 지역에 남아 있다.

이곳의 공식 이름이 공동경비구역이 된 것은 말 그대로 유엔군과 공산군이 함께 경비를 서기 때문이다. 양쪽의 경비병력은 동서 800m, 남북 400m의 장방형 구역 안에서 군사분계선(MDL)을 넘나들며 비교적 자유롭게 오갈 수 있었다.

이런 식의 공동경비체제는 1976년 8월 ‘판문점 도끼만행 사건’을 계기로 중단됐다. 당시 유엔군이 공동경비구역에서 미루나무 가지치기를 하자, 북한군이 몰려와 작업 중단을 요구하다 도끼를 휘둘러 미군 장교 2명을 살해했다. 미군은 며칠 뒤 항공모함과 B-52 폭격기 등 전략무기를 대거 한반도에 전개하고 문제의 미루나무를 잘라냈다. 문재인 대통령이 당시 공수부대원으로서 혹시 모를 북한군의 대응공격에 대비하기 위해 판문점 외곽에 배치됐었다는 건 잘 알려진 사실이다.

이후 공동경비구역엔 남북을 가르는 군사분계선이 그어졌고, 공동경비구역은 남북 자유왕래가 차단되며 사실상 ‘분할경비구역’으로 바뀌게 됐다. 경비병력의 무장도 규정엔 권총과 비자동소총만 허용되지만, 군사적 긴장이 높아지면서 경쟁적으로 자동소총 등이 반입됐다.

지난주 판문점이 6개월여 만에 민간인에게 개방됐다. 이번에 다시 문을 연 판문점에선 9·19 군사합의에 따른 비무장화 조처로 권총을 포함한 모든 화기가 사라졌다. ‘4·27 판문점선언’ 때 문 대통령과 김정은 국무위원장이 함께 앉아 긴 얘기를 나눴던 ‘도보다리’ 등이 특히 방문객의 눈길을 사로잡는다고 한다. 남북을 마음대로 오가는 1976년 이전의 명실상부한 ‘공동경비체제’ 복원 약속도 곧 이뤄지길 기대한다.

박병수 논설위원

suh@hani.co.kr

광고

기사공유하기