등록 : 2007.04.08 17:42

수정 : 2007.04.17 11:47

|

|

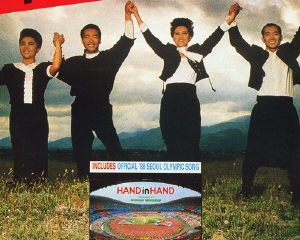

코리아나 활동 당시 모습. 사진 www.koreanahong.or.kr 제공

|

한국 팝의 사건·사고 60년 (93) 1988년 ‘손에 손 잡고’ 부른 코리아나

한국 사회의 각 분야에서 ‘1987년 이전’과 ‘1988년 이후’의 차이는 꽤 크다. 이 차이는 ‘〈한겨레〉가 없던 시대’와 ‘〈한겨레〉가 있는 시대’의 문제다.

‘88 올림픽’을 빼먹을 수는 없다. 올림픽의 유치에 대해 비판의 목소리가 없지 않았지만, 막상 올림픽이 시작되자 ‘좋은 게 좋은 거’라는 식으로 대충 넘어가는 분위기가 있었던 것도 부인할 수는 없다. 그리고 이 올림픽과 더불어 연상되는 노래 하나가 있다. 지금 20대 중반이라면 누구나 기억할 올림픽 공식 주제곡인 〈손에 손 잡고〉(Hand in Hand·조르조 모로데르 작곡)다. 비공식 통계로는 전세계적으로 1700만장이 팔렸다고 하니 대박은 분명하다. 굳이 숫자를 들이대지 않더라도 올림픽 기간 동안, 심지어 그 후에도 당분간 이 곡이 텔레비전과 라디오를 통해 줄창 흘러나왔기 때문에 이 곡의 ‘히트‘에 대해서는 복잡한 설명이 필요 없을 것이다.

하지만 이 곡을 부른 4인조 혼성그룹 코리아나(이애숙·홍화자·이승규·이용규)에 대해서는 복잡한 설명이 필요하다. 코리아나의 전신은 ‘아리랑 싱어스’인데, 1970년대 말~1980년대 초 ‘디텍’(디스코텍)의 플로어에 울려 퍼지던 노래들 가운데 〈다크 아이즈〉와 〈아이 러브 유, 유 러브 미〉가 바로 이들의 작품이다. 음반 타이틀도 ‘디스코’와 ‘코리아’의 합성인 〈디스코리아〉였다. 이 곡들은 이른바 ‘유로팝’ (혹은 ‘유로디스코’) 스타일인데, 유로팝에 대해 부연설명을 하자면 영어가 모국어가 아닌 나라 출신의 음악인들이 ‘영어 가사를 가진 음악을 연주하지만, 미국(및 영국) 시장보다는 유럽시장을 대상으로 하는 음악’을 말한다. 유로팝이 동아시아에서는 영미팝만큼의 인기를 누린 것도 주목할 만하다. 아바(스웨덴), 보니 엠(다국적), 아라베스크(독일), 모던 토킹(독일), 뉴튼 패밀리(헝가리), 아하(노르웨이) 등 ‘7말8초’를 풍미한 그룹이 그 예다.

이렇게 ‘아시아’인이 ‘유로’팝을 연주하게 된 과정은 무엇일까. 텔레비전 다큐멘터리로 어느 정도 밝혀진 사실에 의존한다면, 아리랑 싱어스의 리더인 홍신윤은 미8군 쇼무대에서 활동하다가 1966년께 해병대 연예단으로 베트남전쟁에 참전하고, 동남아 순회공연을 거쳐 스위스로 건너간 뒤 아리랑 싱어스를 결성하여 호텔의 바와 나이트클럽을 중심으로 활동했다는 사실을 찾아낼 수 있을 것이다. 코리아나는 아리랑 싱어스에서 홍신윤과 그의 부인이 빠지고 나머지 멤버들이 재결성한 그룹의 새로운 이름이었다. (홍신윤은 최근까지도 스위스에서 음악 활동을 계속하고 있다고 한다.)

‘베트남전 위문공연’, ‘동남아 순회공연’, ‘유럽의 나이트클럽 신’ 등은 보통의 한국인들에게는 낯선 음악적 실천들이다. ‘국가적 대행사’의 공식 테마송을 부른 사람들이 이렇게 ‘낯선 한국인’이었다는 사실은, 올림픽을 끝마친 뒤 ‘국제적 그룹’ 코리아나의 활동이 뜸해진 것만큼 미스터리한 것이었다. 그 뒤 코리아나는 대전 엑스포 주제가 〈그날은〉(1993), 월드컵 유치 홍보곡 〈위 아 원〉(1996) 등 국가적 대행사와 관련된 행사가 있을 때만 간간이 모습을 드러냈다. ‘한국을 대표하는 그룹’의 마지막으로는 다소 싱거웠다.

신현준/대중음악평론가, 사진 www.koreanahong.or.kr 제공

광고

기사공유하기