일제강점기에 소학교를 다녔던 선친께서 들려주신 일화다. 학교에서 조선말을 쓰지 못하게 했지만 아이들은 대화 중에 계속 조선말을 썼다. 어느 날 일본인 교장이 전교생을 모아 놓고 앞으로 조선말을 쓰다 걸리면 운동장 구석에서 큰 돌덩이를 들고 서 있는 벌을 받을 것이라고 경고했다. 한번은 아버지가 벌을 받게 되었는데 다른 아이가 잡혀 차례를 넘겨줄 때까지 울면서 계속 돌덩이를 들고 있어야 했다는 것이다. 억압적 언어정책이 우리 민족에게 얼마나 깊은 정신적 상흔을 남겼을까.

언어와 인권에 관하여 유명한 사례가 있다. 캐나다의 백인 지배자들은 원주민들을 주류 사회에 동화시키기 위해 19세기 초부터 기숙학교 시스템을 운영했다. 원주민 부족의 아이들을 부모로부터 강제로 떼어내 수백킬로 떨어진 기숙학교에 입교시켜 영어나 프랑스어, 서양 문화, 서양 종교를 가르친 것이다.

원주민 아이들은 분리 트라우마, 언어와 문화 박탈, 체벌, 열악한 생활환경 때문에 수천명이 죽었고 열등감, 자존감 상실, 정체성 혼란으로 평생 고통을 겪었다. 자기 부족의 언어를 썼다는 이유로 묶여 있거나 비누를 먹는 벌을 받기도 했다. 20세기 들어서 이런 학교들이 없어졌지만 이미 원주민들의 영혼은 상할 대로 상한 상태가 되었고, 이들의 과거사 문제는 지금까지도 캐나다에서 가장 중요한 정치적, 사회적 문제 중 하나로 남아 있다.

최근 들어 가톨릭과 개신교에서는 자기들이 기숙학교 운영에 관여했던 역사적 죄과를 통회한다는 발표를 했다. 연방정부 차원에서 배상금을 지급하였고 진실화해위원회가 진상 조사와 화해를 위한 정책적, 교육적 조처를 발표하였다. 원주민 아이들에게 모어 사용을 금지시킨 일이 ‘문화적 제노사이드’에 해당된다고 결정한 점은 특기할 만하다.

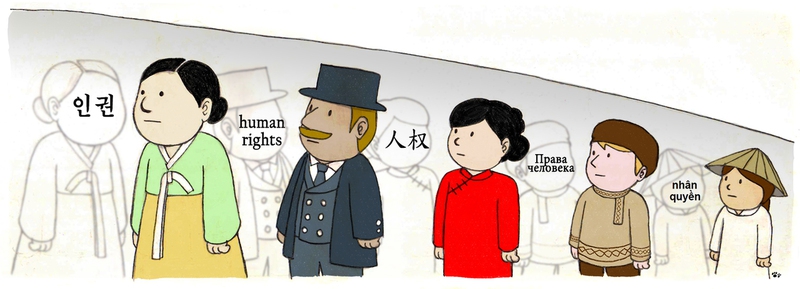

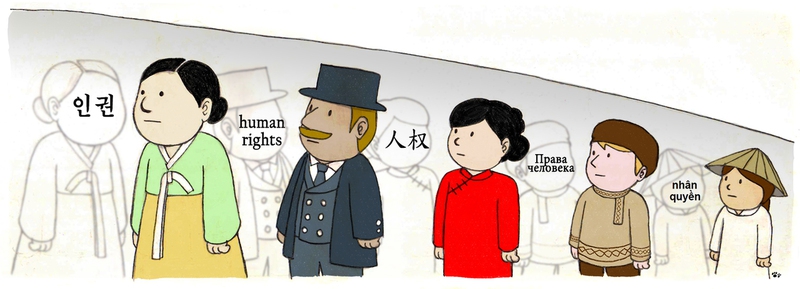

자신의 언어를 제약 없이 사용할 수 있는 상태를 인권으로 인식하기 시작한 것은 20세기 중반 이후부터이다. 원래 인권은 한 사람 한 사람이 누리는 개인적 권리라고 생각되었다. 그런 면에서 1세대 시민적·정치적 권리와 2세대 경제적·사회적 권리는 내용상 다르지만 개인을 대상으로 한다는 점에서는 같다.

그런데 언어는 한 무리의 사람들 전체 정체성의 일부로서, 그리고 의사소통의 수단으로서 의미가 있다. 따라서 언어는 본질적으로 개인의 권리라기보다 집단의 권리라는 특징이 있다. 이 논리를 확장하면 어느 집단이 공유하는 역사, 제의, 생활양식, 의식주 등과 관련이 있는 인간의 모든 공통적 활동을 집단적 권리로 규정할 수 있다. 음악, 미술, 문학 등 예술 활동만이 아니라 인류학적 의미에서의 문화를 생각하면 된다.

어느 인구 집단이 자신의 문화와 삶의 양식을 지키며 살기 위해서는 그 집단이 몸담고 있는 대지와 산과 강과 숲, 그 안의 동식물, 자연환경, 생태, 경관 등의 조건이 유지되어야 한다. 이런 조건 역시 그 사람들이 공통으로 누릴 수 있어야 하는 집단권리이다. 얼핏 관련이 없어 보이는 문화와 환경이 인권에서 이런 식으로 동전의 양면처럼 연결된다.

이런 깨달음에서 뒤늦게 3세대 문화적·환경적 권리가 집단권으로 개념화되었다. 이처럼 3세대 인권이 비교적 최근에 등장하긴 했지만 그것은 상당히 긴 역사적 배경을 지니고 있다. 식민지배와 착취, 2차대전 이후 개발 시대의 도래, 그리고 신자유주의적 지구화가 그것이다.

이런 눈으로 보면 19세기 말부터 지금까지의 한국 역사가 문화적 정체성의 유지와 지속가능 발전을 고민한 3세대 인권투쟁의 파노라마로 그려질 수 있다. 언어라는 관점에서 보면, 중국어에 치였고, 일본어에 치였고, 지금은 영어에 치이고 있는, 그러나 끈질기게 생명을 잃지 않은 한국어의 인정투쟁, 언어권리의 수호 역사이기도 한 것이다.

최근 기후위기와 대멸종의 징후를 암울하게 전망하는 여러 논의가 나오고 있다. 그중에서도 언어와 환경의 연관성에 대한 연구가 이목을 끈다. 언어다양성과 생물다양성 사이에 밀접한 관련이 있다는 것이다. 소수언어가 사라지면 생물다양성도 크게 낮아진다는 사실을 어떻게 해석해야 할까. 도대체 그 이유가 무엇인가. 여기에 인간 언어의 비밀이 숨어 있다.

모든 언어는 그 언어를 사용하는 인간들의 경험과 집단지성이 녹아 있는 인류 지혜의 백과사전이다. 단순한 팩트가 아닌 세상을 보는 관점과 가치관까지 언어 속에 들어 있다. 자연계를 대하는 태도 역시 언어에 나와 있다. 생물종의 명명, 동식물과 관계 맺는 표현, 절기를 구분하고 날씨에 맞춰 농사를 짓는 지식집약적 노동관 등이 언어의 형태로 표현되고 전승된다.

그런데 자연을 돈벌이 수단으로 착취하는 자본주의형 개발과 현대농업이 기승을 부리면서 전승지식의 언어를 사용하는 집단과 생물다양성이 함께 사라지고 있다. 단일경작과 화학농법으로 인해 농업 섹터가 온실가스 배출의 30퍼센트 이상을 차지하게 되었다. 다시 말해 토착어의 소멸과 생물다양성의 감소와 기후위기의 심화는 하나의 사이클로 돌아가는 악순환이다. 이제 언어권리는 한 집단이 자기 모어를 사용할 수 있는 권리를 넘어, 인간 생존의 바로미터가 된 것이다.

이러한 문제의식을 한국에 적용해보면 맨 먼저 제주도의 상황이 떠오른다. 유네스코는 2010년에 ‘위험에 처한 세계의 언어 현황’이라는 조사에서 세계 모든 언어의 건강도를 여섯 단계로 분류하였다. ①안전 ②취약 ③확실한 위험 상태 ④심각한 위험 상태 ⑤위중한 상태 ⑥소멸. 여기서 제주어는 소멸 직전의 ‘위중한 상태’라는 진단을 받았다. 제일 젊은 사용자가 조부모 또는 그 이상 세대이며 모어를 부분적으로 또는 간혹 사용하는 상태인데, 당시에 이미 70~75살의 세대 5천명에서 1만명 정도만 이 범주에 속한다고 했으니 지금은 더 줄었을 것이다.

나는 제주 강정 해군기지, 개발과 부동산 투기 광풍, 비자림 도로, 신공항 건립과 같은 소식을 들을 때마다 소멸의 길에 들어선 제주어를 함께 기억한다. 제주어의 운명이 제주의 문화, 제주의 환경, 제주도민의 생존권과 거대한 인과의 그물망으로 연결되어 있다는 진리를 개발론자들은 알고 있을까. 개발을 부추기는 정치인들은 현세대와 자식세대와 환경에 얼마나 큰 죄를 짓고 있는지 인식하고 있을까.

강영봉 제주어연구소 이사장은 양전형 시인의 ‘사라오름’이라는 시를 인용하면서 제주어를 살리자고 호소한다. 가장 아름다운 토착어로 표현된 가장 격렬한 생명권 선언이다.

올해는 유엔이 정한 세계 토착어의 해이다. 토착어는 곧 생명이다. 한글날의 의미를 언어만이 아니라, 문화다양성과 만물의 공생을 지향하는 날로 넓혀 잡아야 할 이유가 여기에 있다.

조효제

성공회대 교수·한국인권학회장

광고

기사공유하기