등록 : 2018.02.20 17:56

수정 : 2018.02.21 01:39

아침햇발

김영희 논설위원

어마어마한 지각변동이다. 서지현 검사의 폭로를 시작으로 연극계의 ‘왕’ 이윤택 감독의 몰락까지, 3주간 숨가쁘게 이어진 ‘#미투’ 운동 그 자체만 말하는 게 아니다. 또 하나 주목할 장면은 초·중·고에 페미니즘 교육을 의무화하자는 청와대 국민청원 서명이 순식간에 20만명을 넘어선 것이다.

페미니즘은 ‘낙인’을 감수해야 하는 단어다. ‘나는 페미니스트는 아니지만’ 증후군이란 말이 페미니즘 사전에 오를 정도다. “성차별이 존재하고 여성이 그로 인해 고통받고 있다는 것을 분명히 알기에 페미니즘의 필요성에는 충분히 동의하지만 페미니스트로 인식되기 싫어하는 경향”을 뜻한다. 2년 전 강남역 살인사건 이후 젊은 세대에 부는 ‘페미니즘 바람’이 주목받았지만, 메갈리아 논쟁을 계기로 역풍이 일고 ‘페미니즘’ 교사에겐 비난폭탄이 쏟아졌다. 양성평등 인식을 위해 페미니즘을 제대로 가르치자는 주장이 공감을 얻는 한편에선, ‘여자들은 무엇이든 할 수 있다’(GIRLS CAN DO ANYTHING)란 글귀가 든 사진을 에스엔에스에 올린 아이돌그룹 여성멤버가 논란이 되기도 한다. #미투 열풍에 따른 지각변동이 어떤 모습으로 귀결될지, 섣불리 상상할 수 없는 이유다. 다만 지속적인 변화를 위해 지금 단계에선 두가지 정도가 필요하다는 생각이 든다.

|

|

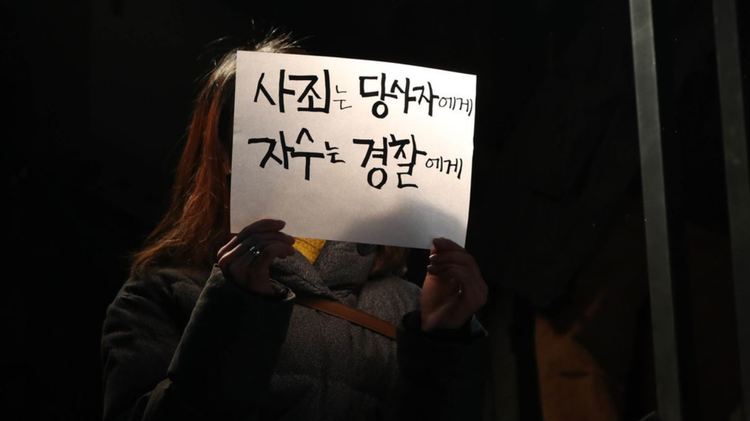

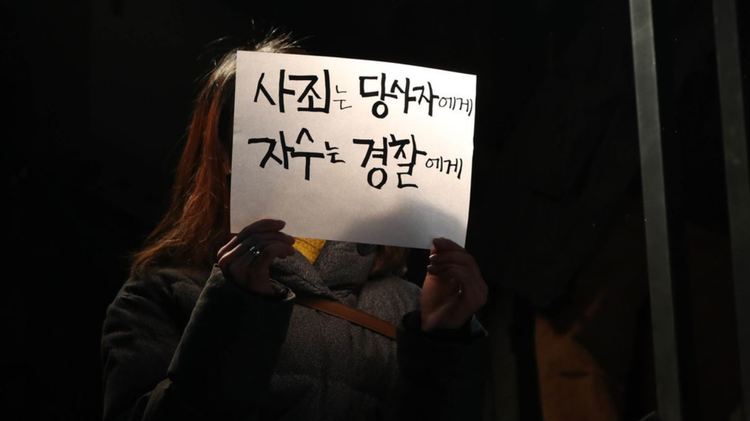

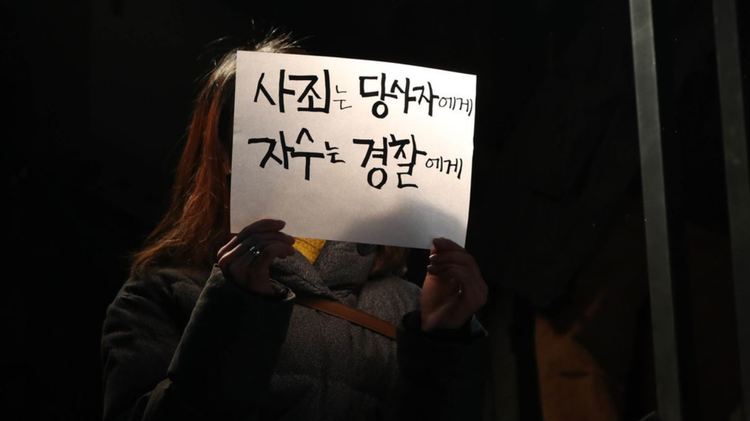

한 연극인이 이윤택 전 연희단거리패 예술감독이 19일 오전 서울 창경궁로 30스튜디오에서 연 성추행 사과 기자회견에서 당사장에게 사과할 것을 요구하고 있다. 김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

|

먼저 자신의 일터를 뛰어넘는 넓고 깊은 연대다. 대부분 ‘권력관계’에서 빚어지는 일터 내 성폭력에서, 특히 어리고 힘없는 계층은 21세기 서발턴 같은 존재에 다름없다. 그들은 말하되 사회에 들리지 않았다. 지난해 김기덕 감독의 성폭력을 고발했던 여배우가 최근 인터뷰에서 “검사님이 나서니까 다들 알아주는구나 싶었다”고 했듯 말이다. ‘들리지 않는 목소리’를 들리게 하는 더욱 직접적인 노력이 여성들로부터 시작되어야 하지 않을까. 미국에서 저소득 계층 여성들의 일터 내 성폭력 법적 대응 지원을 주요 목적으로 삼아 올해 1월1일 출범한 ‘타임스업’이 인상적인 것도 그 때문이다. 지난해 11월 70만 라틴계 여성농민들이 발표한 연대와 지지의 편지에 대한 응답으로 할리우드 제작자·배우·변호사 등이 결성한 이 펀드는 #미투가 ‘성공한 여성들의 운동’을 넘어서고 있음을 상징적으로 보여준다.

#미투가 불편한 이들에겐 ‘리스크 관리’라는 ‘실용적 사고’가 필요할 것 같다. 요즘 슬슬 아우성이 들린다. “제자들과 끈끈한 자리가 사라졌다”고 한탄하는 교수, “회식을 안 할 순 없으니 남자·여자 따로 잡는다”고 곤혹스러워하는 법조인도 있다. 끝에는 “이렇게 조직이 삭막해서야”라는 개탄이 따라붙는다. 많이 듣던 레퍼토리다. 서울대 교수의 조교 성희롱 사건 판결 이후 직장마다 “이러면 3천만원이야” 식의 농담 겸 진담이 만연했고, 정치인·교수 등의 성추행 사건이 이어질 때도 비슷했다. 직장 내 성희롱 예방교육이 의무화된 지는 10년이 넘었다. 그런데 이 지경이다.

솔직히 수십년간 ‘갑’이라는 위치에 더해 남성 중심 구조에 익숙하게 살아온 이들이 갑자기 피해자의 고통을 깨닫고 근본적으로 바뀌길 기대하는 건 불가능에 가깝다. 그들의 마음속까지 어떻게 할 수 있는 일도 아니다. 그러니 성폭력이 자신과 조직을 파탄 낼 엄청난 ‘리스크’라는 인식이라도 확실히 가졌으면 좋겠다. 대한체육회 관계자가 평창 자원봉사자에게 했던 ‘갑질’ 발언을 일부 빌리자면 “마음으로 이해가 안 되면 머리라도 쓰시라”는 것이다. ‘삭막해져가는 분위기’는 걱정 말길 바란다. 회식과 술자리가 아니더라도 조직의 사기를 북돋는 법을 지금 세대들은 새롭게 찾아갈 테니. 거기가 출발점이다.

dora@hani.co.kr

광고

기사공유하기