|

|

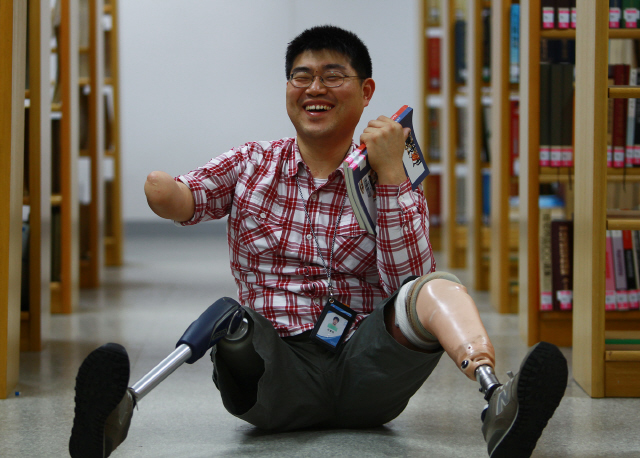

신명진씨. 사진 이길우 선임기자

|

[짬] 자전 에세이집 <지금 행복하세요?> 낸 신명진씨

|

통증·가난·차별…자살 생각도

자전거 타다 넘어진 뒤 ‘자립’ 결심 9급 공무원 거쳐 서울시도서관 사서로

수영·마라톤·등반 등 한계 극복

장애인들에게 ‘희망과 꿈’ 전하고파 그의 직업은 서울시 도서관의 사서다. 서고를 자유롭게 움직이며 책을 나르고 꼽는다. 오른팔에 남아있는 살덩어리도 유용하다. 오른팔에 책을 얹어 고정시키는데 사용한다. 그가 남들의 불편한 시선을 무시하고 의수를 끼지 않는 이유는 작업에 도움이 되지 않기 때문이다. “처음 의수를 빼기로 결심했을 때 많이 망설였어요. 남의 시선을 의식하지 않기로 마음을 먹는 순간 모든 것이 편해졌어요.” 물론 그 역시 지금처럼 자신의 ‘엄청난 장애’에 관대하고, 여유롭게 되기까지는 험하고 힘든 과정을 거쳐야 했다. 자살 문턱까지 가기도 했다. “감사해요. 의족이라도 있어서…. 만약 이마저 없으면 전 앉은뱅이로 평생을 지내야 했잖아요.” 그의 눈빛을 바라보니 또 한번 울컥해진다. 다섯살 때였다. 동네 철길에 고장으로 서있는 기차에 올라갔다. 같이 놀던 형들이 이미 기차에 올라 놀고 있었다. 그런데 갑자기 기차가 출발하며 ‘덜컹’했고, 어린아이는 손을 놓치며 떨어졌다. 기차 바퀴에 빨려들어간 아이는 급히 병원으로 옮겨졌다. 사고 소식을 듣고 병원으로 달려 온 아이의 어머니는 두 다리와 한쪽 팔이 잘려나가 턱없이 작아진 몸집의 아이가 자신의 귀염둥이 아들이라는 사실을 믿을 수 없어 그 자리에서 혼절했다. 그런 어머니는 아이가 소년이 돼자, 자전거를 태우고 다녔다. 빗길에서 버스를 피하다가 함께 넘어졌다. 흙탕물을 뒤집어 쓴 어머니는 아이를 걱정했다, “아마도 그때였어요. 넘어지는 일에 겁내지 말자고 다짐한 것이. 비록 어렸지만. 넘어졌다가 일어서는 일에 지나치게 비감하지 않기로 했어요. 다시 일어서면 그뿐이라고 담담히 마음을 먹었어요.” 자라면서 의족과 ‘동거’하기는 너무 힘들었다. 몸무게를 이겨내야 하는데, 의족과 닿는 살갛에는 물집이 가실 날이 없었다. 하지만 극복해야 했다. ‘자신에겐 희망이 없다’는 생각에 사로잡힌 사춘기 때가 더 힘들었다. “집안은 가난했고, 학교와 사회는 불편한 저를 차별했어요. 여학생도 짝사랑만 가능했어요. 억울했어요. 이런 몸으로는 아무것도 할 수 없다는 결론에 이르렀어요. 그래서 죽기로 마음을 먹었죠.” 그는 친한 친구에게 돈을 주고 약국을 돌며 수면제를 사다 달라고 부탁했다. 차마 친구의 청을 거절 못해 수면제를 사러 갔던 친구는 곧 되돌아와 “야! 몰라. 네가 알아서해”라며 돈을 내던지고 달아났다. “그때 친구가 수면제를 사왔으면 아주 잘 먹었을 겁니다. 먹는 덴 자신 있었거든요. 그 친구는 지금도 자주 만나는 절친입니다.” 대학에서 행정학과를 전공한 그는 졸업 뒤 수십번 이력서를 냈으나 어떤 직장도 그에게 관심을 두지 않았다. 마침내 9급 공무원 기능직 시험에 합격해 지역 도서관에 배치됐다. 그의 장애를 감안한 배치였다. 밤엔 대학을 다니며 사서 자격증도 땄다. “사서는 지식을 보관하고 운반하고, 전달하는 중요한 구실을 합니다. 정보의 중개자인 셈이죠.” 2009년 첫 중증장애인 사서 특별채용에 응시한 그는 서울시 공무원이 됐다. 뉴욕 마라톤대회에 출전해 풀코스를 10시간이 넘는 기록으로 완주도 했고, 장애인 전국체전 수영대회에도 출전해 금메달을 따기도 했다. “살아 있어야 희망도 있는 거잖아요. 비록 왼팔 하나밖에 없지만 비장애인들보다 더 즐겁고, 의미있게 살 수 있어요. 포기하지 않으면 희망은 있어요.” 그는 다른 장애인들에게 희망을 주고 싶단다. “대부분 장애인들이 제 이야기를 들으면 생각이 바뀐다고 해요. 어려움을 겪는 이들에게 이렇게 이야기해요. ‘자 봐요. 전 한 팔밖에 없지만 하고 싶은 거 다하고 살아요. 전 살아 있다는 게 얼마나 고마운데요.” 최근 자전 에세이 <지금 행복하세요?>(로크미디어)를 펴낸 그는 강연 등을 통해 ‘희망과 꿈’을 전파하고 싶다고 했다. 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

기사공유하기