등록 : 2015.09.08 19:42

수정 : 2015.11.04 13:28

|

|

1. 지난 7월9일 서울 용산구 치매지원센터에서 열린 ‘마법의 시인’ 시화전에서 이말순(왼쪽 셋째)씨가 학생, 강사, 직원과 함께 기념사진을 찍었다. 용산구 제공, 원낙연 기자

|

치매지원센터에서 시화전 이말순씨

나는 1943년 경북 경주에서 7남매 중 막내딸로 태어났다. 오빠가 둘 있었는데 내가 태어나기 전에 원인 모를 병에 걸려 세상을 떠났다. 마을에서 천재라고 소문났던 중학생 아들 둘을 한꺼번에 잃자 아버지는 삶의 의욕을 잃었다. 그때 가진 게 나였다. 혹시라도 아들일까 기다리던 부모님은 다섯째 딸에 절망했다. 탯줄도 끊지 않고 죽으면 그만이라고 방 윗목에 밤새도록 밀쳐놓았다. 날이 새 들여다보니 눈이 반들반들해 어쩔 수 없이 씻겨 키웠다고 한다.

출생부터 탯줄도 끊지 않고 방치

11살까지 이름 없이 ‘땡벌’로 불려

여자라 학교 대신 과수원서 일하다

딸 셋에 17살 연상 재취자리로 시집

어머니마저 여읜 뒤 얻은 마음의 병

친딸같은 조카가 사준 장구로 토해내

노래 부르며 자막·가사로 글 독학

치매센터 글쓰기수업에서 시화전까지

|

|

2. 지난달 25일 용산구 치매지원센터에서 만난 이말순씨는 센터에서 엮어준 시집을 가보처럼 소중히 간직하고 있었다. 용산구 제공, 원낙연 기자

|

아들을 기다리다 낳은 딸이 얼마나 미웠을까? 나는 젖도 제대로 얻어먹지 못해 바짝 말라서 꼬챙이 같았다. 안 그래도 없는 살림에 아버지는 술 먹고 노름하느라 집에 잘 들어오지 않았다. 때 이을 거리가 없어 봄이면 쑥을 뜯어 보리, 겨를 섞어 쪄 먹기도 했다. 11살까지 이름도 없었다. 많이 운다고 집에선 ‘땡벌’로 불렸다. 마을 이장님이 출생신고를 해야 한다고 아버지를 설득했다. ‘말순’이란 이름도 이장님이 지어주었다. 아버지는 글을 아는 여자는 건방진 행동을 하기 쉽다고 딸들을 학교에 보내지 않았다. 시집가서 조금 불편하면 친정부모한테 편지질이나 하며 남편을 무시한다고 했다. 나는 학교 가는 친구들이 부러웠다. 초롱불을 뒷간에 밝혀놓고 빌린 책을 보다 아버지에게 들켜 사달이 난 적도 있었다. 몰래 야학에 다녔던 언니가 함께 감자를 긁다 숟가락 끝으로 “이, 말, 순, 이게 네 이름이다” 해서 이름 석자만 겨우 외웠다. 열서너살이 되면서 아침 6시만 되면 큰 강을 건너 과수원 일터로 나가야 했다. 하루 품삯 2000환을 받으면 보리쌀을 사서 맷돌로 갈아 보리죽을 끓여 먹었다.

19살 때 경주 시내에 딸 셋 있는 재취 자리로 시집갔다. 남편은 17살 많았고, 맏딸은 나랑 여섯살 차이였다. 형편은 우리 집보다 나았고 딸들은 새엄마라고 불렀지만, 마음은 가난할 때보다 더 서러웠다. 34살 때 남편이 중풍으로 쓰러졌다. 12년 동안 대소변을 받아냈다. 남편이 죽은 뒤에는 파출부 일을 하며 혼자 살았다. 언니가 쌍둥이 딸을 낳았는데, 수정이는 태어날 때부터 한쪽 다리가 구부러진 상태였다. 언니가 너무 힘들어해 내가 데려와 키웠다. 다섯살 때 수술해서 다리도 고쳤다. 수정이가 어릴 때는 ‘엄마, 엄마’ 하며 자랐다. 이모임을 알게 된 지금도 가끔 엄마라고 부른다.

예순 넘어 어머니마저 돌아가시자 화병이 도졌다. 잠을 못 이루고 툭하면 눈물이 나왔다. 몸 아픈 건 아무것도 아니더라. 병원에 몇년을 다녔는데 소용이 없었다. 원장님이 취미생활을 권했다. ‘술을 먹든가, 춤을 추든가, 남자친구를 만나 고스톱이라도 쳐라. 이 병을 고치려면 한 군데 깊이 빠져야 한다’고 하셨다. 평생 일만 하고 글도 모르고 살았으니 취미도 없었다. 술, 남자친구도 나하고 맞지 않았다. 장구를 무료로 가르쳐주는 곳이 있어 배우기 시작했다. 제법 실력이 느니 수정이가 장구를 하나 사줬다. 맑은 날이면 그놈을 둘러메고 황성공원으로 갔다. 돗자리 펴고 ‘덩기덕-쿵다다다다’ 두들기면 그곳이 내 무대가 되었다. 그렇게 울분을 토해내니 우는 것도 없어지고 잠도 잘 왔다.

노래는 원래 좋아했다. 좋아하는 노래가 있으면 다른 사람에게 가사를 적어달라고 부탁했다. 시간 날 때면 가사를 베껴 적었다. 자음, 모음은 몰랐지만 글자를 통째로 외웠다. 텔레비전에 나오는 자막을 보고 따라 불렀다. 자음, 모음은 차츰 이해했지만 받침은 지금도 어렵다.

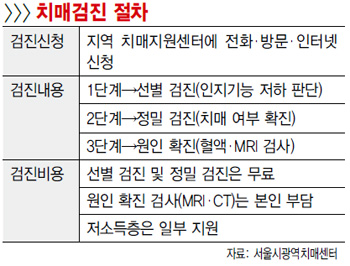

2007년부터 서울 용산구 후암동 수정이 집에 와 있게 되었다. 아는 사람 하나 없는데 장구마저 민원 때문에 제대로 칠 수가 없었다. 숨죽이고 사니 마음의 병이 다시 도졌다. 비만 오면 눈물이 나왔다. 최근에는 수정이까지 “이모 치매 온 거 아냐?”는 말로 나를 서글프게 했다. 진짜 치매가 왔나 걱정이 되던 참에 65살 넘으면 무료로 치매검사를 해준다는 이야기를 들었다. 올해 초 용산구 치매지원센터에 갔더니 아직 치매는 아닌데 우울증이 치매로 발전할 수 있다며 치매 예방을 위한 수업 중에서 골라 들으라고 했다. 먼저 글쓰기 수업에 들어갔다. 할머니만 6명이었다. 선생님께서 행복했던 어린 시절에 대해 글짓기를 하라고 했다. 나는 없다고 했더니 슬펐던 기억이라도 쓰라고 했다. 어린이날에는 자녀에게 편지를 쓰라 해서 나는 수정이에게 편지를 썼다. ‘시골에서 힘들게 사는 나를 서울로 올라오게 해서 몸과 마음 편히 살게 해줘 고맙다. 처음에 서울이란 곳은 나 같은 시골댁이 살 곳이 못 된다고 생각했다. 그런데 네가 시킨 대로 살아보니 참 좋구나. 고맙다. 수정아.’

부모 형제밖에 모르던 일을, 남에게 못했던 말까지 글로 적었다. 부끄러운 비밀을 털어놓았을 뿐인데, 선생님은 그것이 시라고 했다. 지난 7월 센터에서 시화전을 열고 시집으로 엮었다. 시화전에 온 수정이는 내 시를 읽고 “이모가 이렇게 어렵게 살았는지, 한이 많은지 미처 몰랐다”며 눈시울을 붉혔다. 시화전을 하고 나니 할머니들이 명랑해졌다. 안 하던 화장도 하고, 옷도 꾸며 입고 다닌다. 글쓰기뿐만 아니라 국어교실, 종이접기, 노래교실까지 등록해 1주일에 4일은 센터에 간다.

그래도 힘들고 서럽던 어린 시절이 그리울 때가 있다. 술 마신 아버지가 집에 들어와 난동을 피워도 어머니는 원망 한번 하지 않으셨다. 중풍으로 3년간 앓으신 아버지를 정성껏 보살피셨다. 나에게는 “불쌍한 우리 딸, 사랑 한번 못 받은 우리 딸” 마음 아파하시며 챙겨주셨다. 언젠가 부모님 곁에 가게 되면 못다 한 효도를 하며 행복하게 살고 싶다.

정리 원낙연 기자

yanni@hani.co.kr

광고

기사공유하기