|

|

11일 경기도 부천시 원미노인복지관에서 함복녀(왼쪽)씨가 고문욱씨의 도움을 받으며 한글 받아쓰기를 배우고 있다.

|

⑨ 원미노인복지관 ‘글마루배움터’

나이 칠순이 넘어 난생처음으로 연필을 잡았다. ‘가갸거겨…’부터 꼭꼭 눌러쓰며 느리지만 조금씩 조금씩 한글을 배워나갔다. 모든 것이 새로웠다. 강원도 정선에서 태어난 함복녀(77)씨는 올해 3월에 경기도 부천시 원미노인복지관 ‘글마루배움터’를 찾았다. 어르신이 어르신에게 기초한글을 일대일 맞춤형으로 가르치는 프로그램이다. 해마다 3월부터 11월까지 매주 수·금요일 세 시간씩 진행된다.

지난 11일 원미노인복지관에서 함씨는 한글 선생 고문욱(74)씨의 도움을 받으며 받아쓰기를 하고 있었다. 함씨는 ‘봄이 가고 여름이’, ‘겨울 가고 새봄이’라는 글귀를 열한 번씩 따라 쓰고 있었다.

“이거는 가을이래요?”라고 함씨가 물었다.

“이 글자를 표에서 찾아보세요. 거 다음에 뭐죠? 그렇죠. 겨. 그러면 무슨 글자일까요?”

“아 겨울 가고 새봄이.”

쉬는 시간이 되자 가르치는 어르신과 배우는 어르신이 간식으로 준비해 온 콩, 떡, 포도 등을 나눠 먹었다. “어려워 어려워”를 연발하던 함씨는 먹을 것을 권하며 칠십 평생의 한을 털어놨다. “3남1녀의 막내로 태어났는데 집이 가난하여 오빠와 언니가 모두 학교를 다니지 못했다. 농사일하느라 배울 겨를이 없었다. 부천 온 지 5년쯤 되었는데 동네 친구가 복지관에 가면 한글을 가르쳐준다고 하길래 큰맘 먹고 왔다. 그동안 어디 멀리 갈 때 차를 탈라치면 행선지를 읽지 못해 답답했는데 이제 조금씩 눈에 들어온다. 조금 더 배우면 영감님에게 편지도 쓰려고 한다.”고 말했다.

같이 한글 교육을 받고 있는 김홍자(74)씨는 스승의 날을 맞이하여 ‘복지관에 와서 국어 공부를 하면서’라는 제목으로 편지를 썼다. 그의 편지에는 그 연세의 어르신들의 ‘못 배운 응어리’가 고스란히 담겨 있다.

다들 그랬다, 그때 그 시절우리 아버지 어머니들은 학교는 꿈도 꾸지 못했다

소 꼴 베랴 나무하랴 동생 돌보랴 친구들이 학교 갔다 올 시간에는

혹 눈 마주칠까 나무 뒤에 숨었다 까막눈으로 시집가서는

남편에게 배울까 설레기도 했다

하지만 층층시하 어른들과 시누이 팍팍한 살림에 아이들 키우고 보니

어느새 세월이 흰머리만 남겼다 안 배운 게 아니라 못 배웠다

배워도 까먹고 배워도 까먹지만

이젠 세상을 내 눈으로 읽는다 “가르쳐주지도 않고 무시하고…” 경북 상주의 산골마을에서 1남5녀 중 넷째로 태어났다. 하루하루 먹고살기에 팍팍했던 부모님을 도와 소 꼴도 베고 나무하고 동생들을 돌보며 자랐다. 학교에 간다는 건 꿈조차 꿀 수 없었다. 깡동치마에 흰 저고리를 입고 책보를 메고 학교에 가는 친구들이 부러웠다. 혹시나 학교를 마치고 집으로 돌아오는 친구들과 눈이 마주칠까 나무 뒤에 숨어 가슴이 미어졌다. (중략) 까막눈으로 어린 시절을 보내고 시집을 가게 됐다. 신혼의 꿈과 함께 남편에게 한글을 배울 수 있을 거라는 설렘도 있었다. 하지만 층층시하 시가 어른들의 시중과 시누이들의 눈치에 겨를이 없었다. 아이들 시집·장가보내고 한숨 돌리고 나니 배우지 못한 아쉬움이 다시 고개를 들었다.

|

|

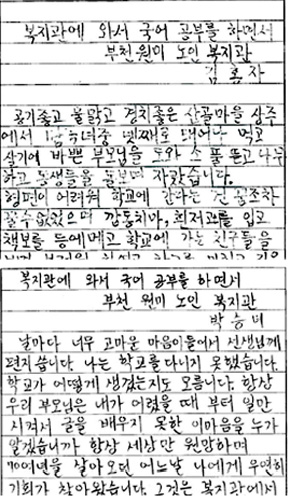

김홍자씨와 박승녀씨가 스승의 날을 맞아 직접 쓴 감사편지.

|

기사공유하기