등록 : 2016.01.05 19:30

수정 : 2016.01.06 10:45

작년 면세점 면허따기 경쟁 치열

마진 좋지만 국내경제엔 도움 안돼

중국인들 계속 찾아올지도 의문

수출 부진과 내수 침체 사이에서 길을 찾지 못하고 있는 기업들이 빠르게 늘고 있는 중국인 관광객에게 목을 매고 있다. 지난해 내내 여러 대기업들이 면세점 특허를 따내기 위해 치열한 접전을 벌였던 것은 이런 사정을 잘 보여준다. 하지만 중국인 관광객 역시 우리 경제의 활로가 되기에는 불안 요소가 많다.

지난해 초 기획재정부는 관광객 유치를 통한 경기 활성화를 위해 신규 면세점 3곳을 추가하겠다고 발표했다. 14년 만에 나온 신규 면세점 특허였다. 대기업 몫으로 정해진 2곳을 차지하기 위해 기존 면세점 운영 기업들뿐만 아니라 운영 경험이 없는 유통기업들까지 덤벼들었다. 이부진 호텔신라 사장과 정몽규 현대산업개발 회장 등 오너들까지 전면에 나섰다. 중소기업 몫 1곳에도 10여개 컨소시엄이 몰렸다.

지난 연말 만료된 면세점 3곳의 특허를 차지하기 위한 ‘2차 면세점 대전’에서도 기존 면세점을 지키려는 기업과 신규 진출을 꾀하는 기업들이 치열한 접전을 벌였다. 주력 사업인 백화점과 대형마트가 내수 부진으로 어려움을 겪고 있는 신세계와 중공업 부문의 수출 부진으로 어려움을 겪고 있는 두산이 필사적으로 매달려 시내면세점을 새로 얻어냈다.

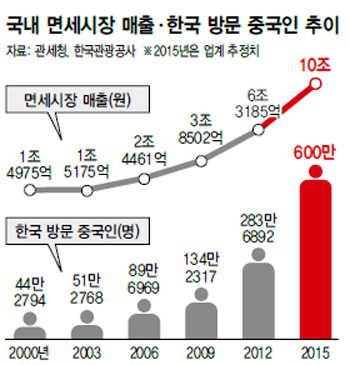

2000년대 이후 고속성장을 거듭해온 중국인들이 2010년부터 본격적으로 외국여행을 떠나기 시작했다. 지리적으로 가깝고 수입 명품 매장이 잘 갖춰진 한국 면세점으로 몰려들었다. 2012년 10월 중국이 오랫동안 한국 방문자 수 1위를 지키던 일본을 처음으로 제쳤다. 2014년 한해에 방한한 중국인은 모두 612만6865명에 이르렀다. 2010년 4조5267억원이던 국내 면세시장 매출은 2014년 8조3095억원으로 4년 만에 두배 가까이 뛰었다. 2014년 롯데면세점 매출의 70%를 중국인이 차지했다.

대기업들이 탐낼 만하긴 하지만 면세점이 우리 경제의 돌파구가 되기에는 분명한 한계가 있다. 면세점 매출의 80%가량은 명품을 비롯한 수입품이 차지한다. 면세점들이 챙기는 마진을 제외하면 국내에서 발생하는 부가가치는 거의 없다. 정부와 면세점 업체들은 국산 제품 판매 비중을 높이겠다고 목소리를 높이지만 얼마나 뜻대로 될지는 미지수다. 중국 관광객들의 선택에 달린 문제이기 때문이다.

더 큰 문제는 중국인들이 언제까지 지금처럼 우리나라에 돈을 쓰러 올지 알 수 없다는 점이다. 외국인 관광객 유치는 환율과 지난해 여름을 강타한 중동호흡기증후군(MERS)과 같은 돌발 변수에 따라 크게 출렁일 수밖에 없다. 2007년 이후 우리나라는 외국인 관광객 유치 실적에서 줄곧 일본을 앞섰지만 올해 들어 역전됐다. 일본 관광국 자료를 보면, 지난해 9월까지 일본을 방문한 외국인은 1448만명으로 전년 동기 대비 48.8% 급증했다. 특히 중국인 관광객이 100% 이상 증가했다. 반면 같은 기간 한국을 방문한 외국인은 958만명으로 전년 동기 대비 8.4% 감소했다.

유신재 기자 ohora@hani.co.kr

광고

기사공유하기