등록 : 2016.11.21 20:09

수정 : 2016.11.21 20:13

[밥&법]동네변호사가 간다

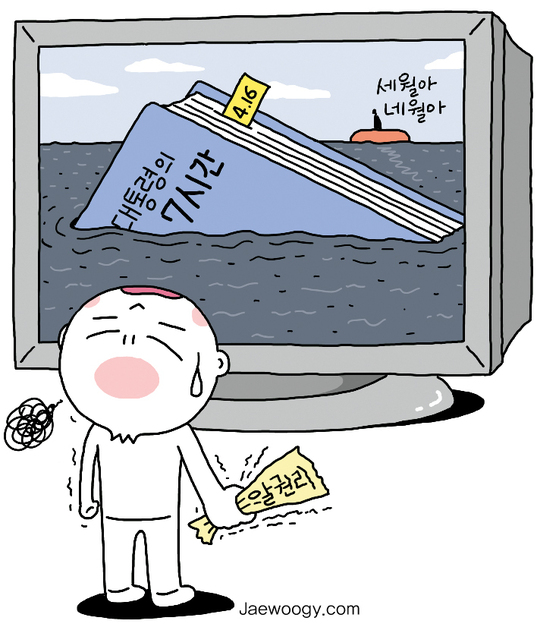

도통 이해하기 어려웠던 대통령의 말과 행동들에 ‘최순실’이라는 키워드를 넣어보니 이제야 조금씩 의문이 풀린다. 사람들이 그동안 대통령이 했던 모든 일을 되짚어보기 시작하면서, 2014년 4월 세월호 참사 당일 대통령의 행적에 대해서도 다시금 관심이 쏠린다. 뭔가 알고 있는 사람들이 조금씩 입을 열고 있지만, 아직도 청와대는 그날 대통령이 뭘 했는지 뚜렷하게 설명하지 않고 있다. 나는 <한겨레>가 청와대를 상대로 제기한 ‘대통령의 7시간’ 정보공개청구소송을 2014년부터 대리하고 있다. ‘세월호 참사 당일 대통령에게 어떤 보고가 이루어졌는지, 보고를 받은 대통령이 그에 대해 어떤 지시를 했는지’ 등에 대해 밝히라는 내용이다.

시작부터 청와대는 승소보다 시간끌기에 골몰하는 듯했다. 법원은 여러 차례 ‘왜 이 정보들은 공개할 수 없는지’ 밝히라고 했지만, 청와대는 별다른 주장을 내놓지 않았다. 재판부는 ‘당시 대통령에게 보고된 문서들을 비공개로 살펴보고, 공개할지 말지 판단할 테니 문서들을 가져오라’고 했지만 청와대는 이것도 따르지 않았다. 나는 “청와대가 별다른 입증을 하지 않으니 재판을 끝내달라”고 했지만, 재판부는 변론을 재개해가면서 청와대에 충분한 기회를 줬다.

재판 막바지에 이르러서 청와대는 법원에 “미국, 일본, 독일에서는 대통령과 관련한 정보공개를 어떻게 하는지 주미 한국대사관 등 각국 대사관에 조회해달라”고 신청했다. 스스로 인터넷을 뒤져보거나, 대사관에 연락해 자료를 받아보면 될 일을 굳이 법원을 통해 하겠다는 것이다. 외국의 대사관에서 회신이 오려면 몇 달쯤 걸리는 게 보통이다. 알고 보니 청와대는 다른 정보공개소송들에서도 비슷한 방식의 시간끌기를 하고 있었다. 박 대통령의 임기가 끝나는 2018년 2월이 지나면, 이 자료들은 대통령지정기록물이 되어 공개가 사실상 어려워진다(대통령지정기록물을 열람하려면 국회의원 3분의 2의 찬성 의결이 있어야 하는 등 요건이 까다롭다).

아쉽게도 1심 법원은 정보공개청구 대부분을 받아들이지 않았다. 대통령에 대한 서면보고 내용은 “의사결정 과정 또는 내부 검토 과정에 있는 사항으로 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구개발에 현저한 지장을 줄 수 있다”고 판단한 것이다. 구체적으로 재판부는 ‘세월호 참사 당일 대통령 보고 및 지시를 비공개함으로써 보호되는 (대통령) 업무수행의 공정성’이 ‘관련 기록을 공개함으로써 얻어지는 국민의 알권리 보장, 국정에 대한 국민의 참여 및 국정운영의 투명성 확보 등의 이익’보다 크다고 보았다.

하지만 대통령이 지난 3년 반 동안 국정을 어떻게 이끌어왔는지 드러난 이 마당에도 ‘대통령 업무수행의 공정성’이라는 법익을 그처럼 중요하게 평가할 수 있을지 의문이다. 지금까지 드러난 사실만 보더라도, ‘대통령 업무의 공정한 수행’ 같은 건 적어도 이 정부 출범 이후에는 있지도 않았음이 확인됐다. 대통령의 의사결정을 위한 참모들의 보고 통로는 취임한 때부터 무력화되어 있었고, 그저 “최순실이 이렇게 하라 저렇게 하라 지시하는 구조”에 불과했음이 드러난 것이다. 이참에 대통령에 대한 보고 및 지시 체계 전반에 대한 대대적인 개혁을 이루기 위해서라도, 세월호 참사 당일 대통령 보고와 지시가 어떻게 이루어졌는지 확인하는 일은 매우 중요하다.

이제 곧 항소심 재판이 열린다. 청와대는 계속 시간끌기 전략으로 일관할 것으로 보이지만, 2014년 4월16일 대통령의 행적이 밝혀지는 건 시간문제로 보인다. 벌써 “대통령이 세월호 참사 당일 집무실이 아닌 관저에 있었”고 “사태가 정리된 것으로 알고 있다가 나중에 상황이 그게 아니라는 걸 알게 됐다”는 사실이 추가로 확인됐다. 상황이 더 악화하기 전에 박 대통령과 청와대가 나서서 이 사건에 대한 국민의 의문을 풀어주어야 한다. 그것이 남은 기간 대통령이 국민을 위해 할 수 있는 몇 안 되는 일이다. 정민영 변호사

광고

기사공유하기