등록 : 2017.06.05 21:13

수정 : 2017.06.06 08:30

[동네변호사가 간다]

대기업 건설사에서 부장으로 일했던 ㅇ씨는 2015년 회사를 나온 뒤로 지금까지 몇 건의 소송에 시달리고 있다. 사연은 이렇다. 공사현장 관리를 주로 맡아 하던 ㅇ씨는 퇴직하기 몇 해 전에 전 회사에서 부당전보 등 불이익을 당했다. 억울한 마음이 컸지만, 어쩔 수 없다고 생각하고 버티다 결국 회사를 그만뒀다. 퇴직한 ㅇ씨는 회사의 건설부문 대표에게 메일을 보내, 공사현장 안전관리를 비롯해 현장에서 벌어지는 관계 법령 위반 내용들을 알렸다. ㅇ씨는 이밖에도 출신 지역에 따른 인사 편중이 심각하다고 지적하면서, 문제를 풀기 위해 ‘문제임원’ 두 명을 지목해 교체가 필요하다고 메일에 적었다. 건설부문 대표로부터 아무런 답이 없자, ㅇ씨는 그룹 회장에게도 같은 내용으로 메일을 보냈다. 역시 ㅇ씨는 어떤 답도 듣지 못했다.

회사는 ㅇ씨의 메일에서 문제의 당사자로 지목된 두 명의 임원에게 ㅇ씨가 보낸 메일을 모두 전달했다. 두 임원은 ‘회사에 허위사실을 제보해 자신의 명예를 실추시켰다’며 ㅇ씨를 명예훼손으로 형사고소하는 한편, 자신들이 입은 정신적 손해를 배상하라며 ㅇ씨를 상대로 민사소송까지 제기했다. 검찰은 ㅇ씨가 공개적으로 글을 쓴 것이 아니라 회사의 대표에게 제보를 한 것이어서 해당 내용이 불특정 다수에 전파될 가능성이 없는 만큼 명예훼손죄가 되지 않는다고 보았다. 그러나 두 임원이 ㅇ씨를 상대로 제기한 민사소송은 아직까지 1심 재판이 진행 중이다.

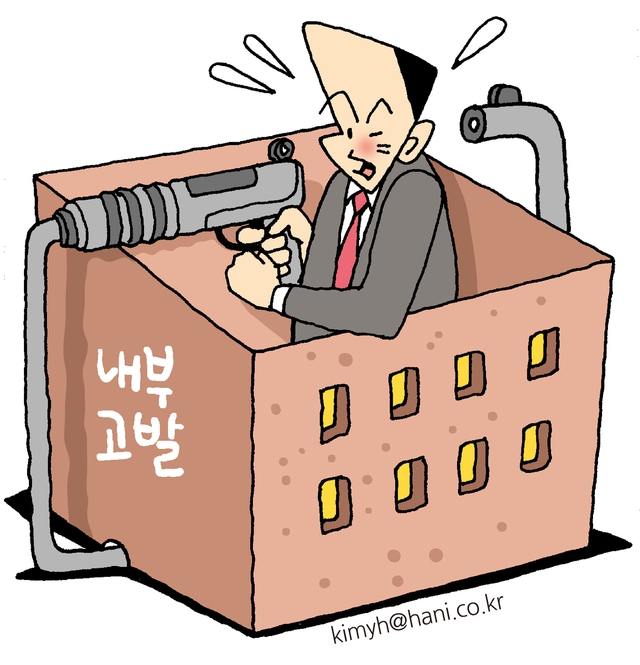

이 사건에서, ㅇ씨가 메일을 보낸 것이 개인적 원한 때문이었는지는 부차적인 문제다.(모든 내부고발엔 개인적인 계기가 있게 마련이다.) 중요한 건 내부고발의 내용이 사실인지 확인해 문제를 바로잡는 일과, 그 과정에서 제보한 사람의 신원이 드러나지 않도록 필요한 조처를 하는 일이다. ㅇ씨가 회사의 최고의사결정권자에게 보낸 메일은 그 내용의 진위를 따져보기 전에 메일에서 당사자로 지목된 임원 두 명에게 그대로 넘겨졌다. 제보한 사람의 신원을 보호하기 위한 최소한의 조처도 없었던 것이다. 메일이 통째로 넘겨질 것이라고는 꿈에도 생각지 못한 ㅇ씨로서는 당황스러울 수밖에 없었다.

내부고발은 적지 않은 불이익을 감수해야 할 수 있는 일이다. 배신자로 낙인찍히는 것은 물론이고, 자신이 속했던 조직으로부터 끊임없는 보복에 시달릴 각오까지 해야 한다. 실제로 많은 내부고발자들은 내부고발을 이유로 징계와 해고를 당하고 동료들로부터 왕따를 당해왔다. 몇 해 전 공익신고자를 보호하는 법까지 만들어졌지만, 아직까지 이를 믿고 공익신고를 감행하는 사람은 많지 않다. 어떻게든 제보 사실이 밝혀져 교묘한 방법으로 불이익을 받게 될 것이라는 두려움이 여전히 큰 것이다.

|

|

정민영 변호사

|

하물며 기업 내부적으로 제보를 처리하는 절차에 대한 신뢰는 더 낮을 수밖에 없다. 최근 어느 외국계 컨설팅 회사가 조사한 내용을 보면, 우리나라 기업 임직원의 61%는 “기업 내 내부고발 핫라인(whistle blowing hotline)을 사용하지 않겠다”고 응답한 것으로 조사됐다. 이들은 ‘자신의 제보사실이 비밀로 유지된다는 확신이 없고, 내부고발자를 보호하기 위한 법적 장치가 불충분하다’고 생각하는 것으로 확인됐다. ㅇ씨야 퇴직을 한 뒤 제보를 한 것이지만, 회사에 다니고 있는 사람이 이런 문제제기를 할 것을 기대하는 건 불가능에 가깝다.

내부자가 아니면 알 수 없는 조직 내부의 부조리들. 내부고발은 문제가 더 심각해지기 전에 이를 해결할 수 있는 위험신호다. 내부고발에 대한 부정적 인식이 바뀌려면, 내부고발자에 대한 법적 보호가 더 두터워져야 한다. 새 정부 역시 부패 청산을 위한 공익제보자 보호 강화를 공약으로 내세운 바 있다. 국내 굴지의 대기업이 전직 직원의 내부고발 내용을 사건 관련자에게 그대로 전달하는 일, 더 이상은 없기 바란다.

정민영 변호사

광고

기사공유하기