등록 : 2019.05.19 18:08

수정 : 2019.05.19 18:56

|

|

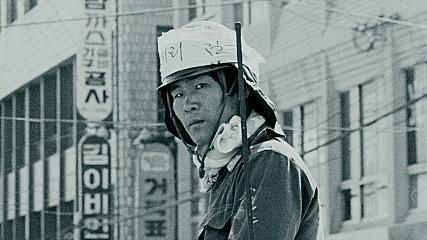

영화 ‘김군’ 스틸컷.

|

더 말해 무엇 하랴. 5·18, 그것은 학살이었다. 시위를 나왔다가 총격당했을 뿐만 아니라 동네 가게에 들러 찬거리를 사서 들어가다, 버스를 타고 친지를 만나러 가다가, 개울에서 멱을 감다가, 생판 처음 보는 군인들의 총을 맞고서 영문도 모른 채 스러져갔다. 공수부대원들은 수통에 소주를 채워 넣고 금남로 일대의 골목을 누비며, 역시 생판 처음 보는 이들을 검거하고 폭행하고 살해했다. 물론 광주 ‘시민군’도 무장을 했고, 5·18에서 나타난 공동체에서 민주주의의 원형이나 정치화된 주체의 태동을 발견하려는 학자들도 더러 있었다. 그러나 정치적 해석이 어찌 됐든, 5월의 그날, 광주 시민들에게 무장은 정치이기 전에 생존의 결단이었다. 외려 그것이 정치가 되기를 바랐던 것은 신군부 쪽이었다. 신군부는 5·18을 빨갱이 폭동으로 규정했고, 아직도 전두환은 자신은 민주주의의 편이었다 말하고 다닌다. 그리 많은 피가 흘렀는데도, 아직도 5월이 오면 광주의 가슴엔 그날의 총성과 비명이 선명한데도, 그들은 아직도 그날을 빨갱이의 날, 정당한 국가권력이 정당한 진압을 정당하게 집행했던 날로 기억한다.

그날만큼 끔찍한 것은 그날 이후다. 육체를 고꾸라뜨리는 총칼의 폭력이 지나가고 난 자리엔, 딱지와 날인을 붙이고 사실을 왜곡하여 정신을 고꾸라뜨리는 언어의 폭력이 찾아왔다. 그것은 이름 짓기의 폭력이다. 얼마 전까지만 해도 교과서에 5·18은 ‘광주 사태’로 표기되었다. 지금도 독재를 그리워하는 이들은 5·18을 ‘광주 폭동’이라 부른다. 총칼의 폭력은 있는 것을 없앨 뿐이지만, 이름 짓기의 폭력은 있던 일도 없던 일로, 반대로 없던 일도 있던 일로 둔갑시키는 정신의 폭력이다.

잘 알려진 대로 가장 유명한 이름 짓기는 지만원의 ‘광수’ 시리즈다. 그는 3D 그래픽 어쩌고 기술로 5·18에 있었던 시민들에게서 무려 600명의 북한군을 찾아내어 정성스럽게 제1광수, 제2광수, 제3광수…의 호칭을 부여하였다. 그가 그려놓은 시뻘건 화살표, 그 끝에 총칼보다 더한 정신의 학살이 있다. 그날의 피를 제1광수의 피로, 제17광수의 피로, 제85광수의 피로 오염시키는.

물론 그것은 편집증이다. 외부에 엄연히 존재하는 사실을 자아 내부로 환원해서 사실을 부정하는 대신 환상을 불려나가는 전형적인 과대망상증이다. 전제가 사실이 아니기에, 편집증은 언제나 순환적인 논증에 빠진다(가령 600명의 북한군이 침투한 것이므로 학살에 신군부의 책임이 없다고 하는 것은, 600명의 북한군이 침투하도록 방치한 신군부의 군사적 책임을 자인하는 꼴이다). 하지만 순환논증을 논박하는 것은 얼마나 무익한가. 그의 전제가 사실이 아니라 망상일진대. 외려 유의미한 질문은 왜 한국의 보수는 하필이면 편집증에, 왜 유독 망상증에 기생하느냐는 것이다.

보수는 정말 필요하다. 하지만 한국 보수의 문제는 편집증으로 연명한다는 사실이다. 순환논리의 올가미로 사실을, 사건을, 역사를 목 조르지 않고서 자신이 숨 쉴 수 없는 보수란 망상증의 전도사이고 학살의 대변자일 뿐이다.

영화 <김군>에 따르면, ‘제1광수’의 진짜 이름은 ‘김군’으로 추정된다. 편집증의 순환논리를 부수려고 뛰어든 영화의 용기에도 놀라지만, ―영화 속 한 인터뷰에서처럼― ‘제1광수’의 실존인물을 찾아내야만 그날의 희생을 증명할 수 있다는 현실이 원통하다.

우린 ‘김군’을 영영 찾을 수 없을지도 모른다. 하지만 그것이 시간이 편집증의 편임을 뜻하진 않는다. 반대로 시간을, 시대를 개혁하지 않고는 저 얼어죽을 편집증을 뿌리 뽑을 수 없음을 뜻한다. 최소한 그날까진, 영화에서 애타게 찾던 ‘김군’은 바로 우리 자신이다.

김곡

영화감독

광고

기사공유하기