[책과 생각] 양경언의 시동걸기

|

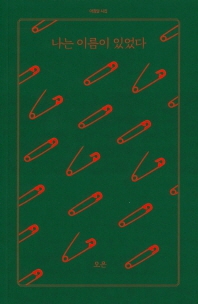

<나는 이름이 있었다>(아침달, 2018) 지난 주말, 세월호에서 돌아오지 못한 304명의 사람을 기억하기 위해 작가들과 시민들이 함께 만드는 ‘304 낭독회’가 50회를 맞았다. 2014년 9월에 처음 시작된 낭독회이니 어느덧 햇수로는 4년째가 된 것이다. 매달 낭독회 당일에 발행되는 책자 후반부에는 그간의 ‘304 낭독회’가 누구의 읽고 쓰는 행위로 이어져왔는지 그 이름들로 빼곡히 채워져 있었다. 304회를 채우기 위해 출발한 자리이니 만큼 2014년에 우리가 잃어버린 이들을 기억하고 이전과는 다른 세상을 위한 말을 만들어가는 낭독회는 앞으로 254회 더 계속될 테지만, 지난 주말에는 유난히 2014년부터 지금까지의 시간을 이어오는 원동력이었던 이름들에 눈길이 갔다. 더군다나 낭독회는 순서 중간마다 사회자가 개입하여 다음 낭독자를 소개하는 방식으로 운영되지 않고, 이전 순서의 낭독자가 다음 순서 낭독자의 이름을 직접 부르면서 진행되므로 누군가가 누군가의 이름을 부르는 행위는 각별할 수밖에 없지 않은가 싶었던 것이다. 서로의 이름을 부르는 행위를 통해 이어지는 역사가 거기엔 있었다. 거기에 있는지도 모를 누군가를 ‘이름’으로써만 거기에 누가(혹은 무언가가) ‘있(을 수 있)다’는 사실을 받아들이기 위해 애쓰는 일은 오은의 최근 시집 <나는 이름이 있었다>가 치열하게 가담하는 일이기도 하다. 수록된 시 중 한 편의 부분을 읽는다. “아이가 시원하게 볼일을 보기 시작했다/ 너는 누구니?/ 아이는 도리어 나를 빤히 쳐다보았다/ 나는 누구지?// 지갑이 제대로 있는지 주머니를 더듬었다// 불이 나거나/ 비행기를 타거나/ 근사한 집을 짓거나/ 어딘가에 불쑥 나타날 때에도// 아직 당신이 사람임을 증명할/ 또 다른 사람이 필요하다// 볼일을 다 본 아이가 씩씩하게 걸어가기 시작했다// 정물 하나가 자리에서 일어나/ 풍경이 되었다”(오은, ‘사람’ 부분) 시인은 주로 ‘사람’이 “사람임을 증명”하기 위해 소환되는 이름은 어떻게 타당해질 수 있는지, 하물며 자기 자신조차도 자신의 이름을 어떻게 인식하고 자신의 이름과 어떻게 화해할 수 있는지를 사유한다. 단지 이름이 있는 것만으로는 부족하다. 이는 사회가 호명하는 이름을 이해하는 일과도 다르다. 누군가에 의해 불리는 행위가 있을 때야, 그러니까 누군가를 ‘이르는’ 또 다른 누군가가 있을 때야 “풍경”은 살아난다는 얘기, 이름을 ‘이르지’ 않고 그저 그런 것으로 방치할 때 삶이 시들해져버린다는 당연하고도 귀한 얘기를 우리는 너무 자주 잊는다. 그러고 보니 시인은 이름이 ‘있다’고 하지 않고, “이름이 있었다”고 말한다. 어쩌면 그 말은 누군가가 그이를 이르지 않은 시간에 오랫동안 홀로 있어봤기에 꺼내든 말이지 않을까. 시인의 ‘이름이 있었다’는 표현은 그이의 이름이 사라졌다는 뜻이 아니라 이름을 이르는 것만으로는 안 된다고, 이름을 부르면서 열리는 세계에서 직접 만나고 함께 이야기를 만들어나가는 실감을 실질적으로 쌓아야 한다고 절박하게 요청하기 위한 것일지도 모르겠다. 갈수록 상실되어가는 ‘서로를 이르는 힘’을 어떻게 구체적으로 회복할지를 고민하는 속에서 제출된 외로운 표현일지도. 양경언 문학평론가

기사공유하기