|

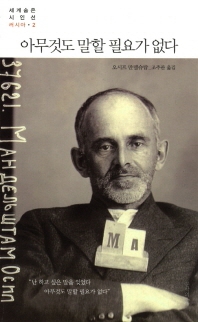

오시프 만델슈탐 시집 <아무것도 말할 필요가 없다>(조구관 옮김, 문학의숲, 2012) 러시아의 시인 오시프 예밀리예비치 만델슈탐의 시집 <아무것도 말할 필요가 없다>에는 1930년대에 쓰인 그의 시가 어떻게 오늘날까지 전해질 수 있었는지를 소개하는 대목이 나온다. 스탈린을 풍자하는 시를 썼다는 이유로 비밀경찰에 원고를 압수당하고 시들이 전부 불태워졌음에도 그의 시가 남겨질 수 있었던 것은 부인 나데쥬다 덕분이라는 얘기가 그것이다. 체포되어 강제수용소로 보내진 남편을 대신해서 나데쥬다는 시인의 작품을 필사하여 지인들에게 계속 나누어 주는 방식으로 미발표 원고들이 사라지는 것을 막았다. 또한 모든 원고가 압수당할 경우를 대비해 작품의 대부분을 끊임없이 암기했다고 한다. “입술은 침묵 속에서도 말을 한다”던 만델슈탐 시의 진실은 나데쥬다의 입술에서 증명된 셈이다. 어쩌면 모든 시의 운명 역시도 비슷하지 않을까. 이를테면 사람의 몸이 겪어내고 통과함으로써 창안된 시가 지금 세계에서 당장 하나의 논리정연한 말로 받아들여지지 않는다 하더라도, 그것은 말 이상의 무엇으로 혹은 말 이전의 무엇으로 또 다른 사람의 입술에 남겨지는 방식을 통해 시로 있을 수 있으리라는 것. 이러한 생각은 시뿐 아니라 말에 대한 우리의 관점 역시도 달라질 것을 요청한다. 말의 출발과 맺음을 멀리 추상적인 차원에 두지 않고 우리의 몸에 둘 때 누구나의 삶에 깃들어 있는 (결코 그 삶과 분리되지 않을) ‘말’을 발견할 수 있고, 그것을 발견하는 또 다른 누군가의 몸이 있을 때 그 말이 비로소 ‘삶’으로 기억될 수 있다는 얘기다. “아직 태어나지 않았으나,/ 그녀는 음악이요 말이다./ 그래서 살아 있는 모든 것들의/ 깨뜨릴 수 없는 관계.// 바다의 가슴은 조용히 숨을 쉬나/ 낮은 광인처럼 빛난다./ 흐린 하늘색 그릇의/ 거품이 창백한 라일락 같다.// 태어날 때부터 순결한/ 크리스털 음성처럼,/ 내 입술이/ 태초의 침묵을 얻게 해 주오!// 아프로디테여, 거품으로 남아 있으라/ 그리고 말이 음악으로 돌아가게 하라/ 가슴이여, 마음의 수치를 담아라/ 삶의 근원에서 합쳐진 채로!”(만델슈탐, ‘침묵’ 전문) 만델스탐의 시를 읽다보면 ‘침묵’은 텅 비어 있는 상태가 아니라, 삶을 개념화하고 다른 무엇과 구분 짓기 위해 기능하려는 말이 삶과 분리되지 않은 상태로 저 자신의 출발과 맺음의 자리에 있는 것이란 생각을 어렴풋이 하게 된다. 침묵은 사라진 소리의 형태로 사라질 수 없는 존재를 증명한다. 그러니까, 삶이 있는 자리에 그 삶과 분리되지 않는 말이 분명히 있다는 것. 들리지 않는다고 없는 게 아니라는 것. 올해에도 우리는 참 많은 사람들을 떠나보냈다. 차례차례, 우리 곁을 떠난 그들의 얼굴을 떠올려보다가 몇주 전 캄캄한 작업장에서 허망하게 목숨을 잃은 청년의 얼굴을 어떻게 떠올려야 할지 몰라 잠시 망연해졌다. 지금 이곳에 남은 우리의 입술을 짓누르는 미안함을 견디면서 그이의 이름을 계속해서 발음해보는 수밖에 없구나, 침묵 속에서도 말할 수 있는 진실을 증명할 몫이 여기에 남겨졌구나, 생각한다. 우리가 떠나보낸 삶들은 우리의 입술 위에서 그 생명을 이어갈 것이다. 양경언 문학평론가

기사공유하기