등록 : 2005.10.17 17:21

수정 : 2005.10.18 01:59

|

|

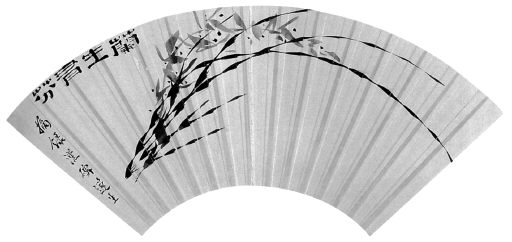

추사의 제자 조희룡이 부채에 남긴 난 그림 <난생유분(蘭生有芬)>. 리듬감 있게 굵기의 파장이 변하는 잎의 감각적 묘사가 보인다.

|

조선중기∼20세기 100여점 전시

명화는 보고 듣고 냄새까지 맡게 만든다. 가을녘 은은한 난초 향기와 하늘거리는 대나무 숲의 소곤거림을 들으러 서울 성북동 간송미술관으로 간다. 화폭 안에서 수백년 묵은 온갖 대나무, 난초들이 전시실 1, 2층을 빼곡이 메웠다. 바람에 흔들리는 풍죽, 비에 함뿍 젖은 우죽, 묵직한 눈덩이를 인 설죽, 막 자란 신죽, 늙은 통죽…. 난초도 다 같은 난초가 아니다. 꼬장꼬장한 선비처럼 깐깐한 필획을 걸친 묵란이 있고, 바위에 몸 붙이고 갸날픈 잎새를 펼쳐낸 괘현란, 강한 의지를 상징하며 뿌리째 제 몸 드러낸 노근란 등이 늘어섰다.

은은한 난향 꼿꼿한 댓잎 선비 곧은 성품 보는듯

오는 30일까지 열리고 있는 간송미술관의 가을 기획전 ‘난죽대전’은 옛 선비들이 사군자로 즐겨 그리며 마음을 닦았던 난초와 대나무 그림의 걸작들을 모았다. 그냥 명품 모음이 아니다. 조선 난죽화의 대부인 탄은 이정에서 시작해 유덕장, 심사정, 강세황, 김홍도, 추사 김정희, 신위, 조희룡, 한희지, 김진우, 김규진 등 대가들을 두루 망라하면서 그들 작품에서 드러난 당대 지식인들의 정신세계, 조형의식 또한 두루 발라낸다.

|

|

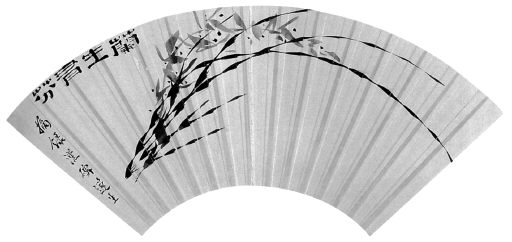

거장 탄은 이정의 족자그림 <풍죽>

|

조선 중기부터 20세기까지 작품 100여점을 소개하는 전시에서 감상의 알짬은 두가지다. 첫째는 조선시대 난죽 그림의 대부인 탄은 이정의 저 유명한 대작 <풍죽>과 화첩 <삼청첩>을 보는 일이다. 바람에 쓰러질 듯 쏠렸으되 댓잎 끝의 날카로운 기운과 자태의 결기를 잃지 않는 대나무 네 그루를 담은 묵죽화 <풍죽>은 이번 전시의 최고 가품이다. 임란 때 왜병에게 칼을 맞아 팔을 잃어버릴 지경까지 되었으나 반외세의 일념으로 상처를 딛고 그린 <삼청첩> 작품 여덟폭은 쌍벽을 이루는 걸작이다. 흑빛 화면에 바랜 금물로 꼿꼿한 댓잎과 난의 엄정한 자태를 그려넣어 담백 강건한 조선 특유의 난죽화풍을 성립시킨 작품이기 때문이다.

또하나는 탄은 이후 가지치기를 해나간 조선 묵죽 그림들의 갈래 속에서 당파, 시대상황에 따라 바뀌어온 당대 선비, 화가들의 내면의식을 더듬는 체험이다. 화면에 분방하게 난죽을 채워넣었던 중국과 달리 조선의 난죽 그림은 엄정한 성리학적 이념과 잦은 외침 등의 영향으로 단순한 구도에 강건한 자태가 특징이었다. 18세기 이후 작품들은 청대와 서구의 감각적 화풍이 들어오면서 더욱 세련된 이미지로 바뀌어간다. 18세기 진경회화 시대엔 심사정, 강세황에 의해 문인의 아취를 강조하는 감각적 그림으로 갔다가 19세기초 서예 글씨처럼 난초를 쳤던 추사 김정희에 의해 또다른 문기를 머금게 된다. 그의 후학들인 조희룡, 민영익, 김진우, 이하응 등은 여기에 다시 생동감과 사생감 같은 감각을 집어넣는다.

세상과 담쌓은 작가의 우울한 심회를 담은 심사정의 얼어붙은 대나무 그림, 가는 잎새에 골기가 기어오르는 듯한 추사의 ‘뼉다구 난초’, 찌릿찌릿한 리듬감을 전해주는 우봉 조희룡의 묵란 부채그림, 툭툭 친 막대기 같은 20세기 초 김진우의 정력 넘치는 반추상 대나무 그림 등을 1, 2층에서 번갈아 볼 수 있다. “난을 칠 때는 스스로 속이지 말아야 한다. 삐치는 잎 하나와 꽃 속 점 하나도 살펴 거리낌이 없어야 한다”는 추사의 말처럼 출품작들은 대부분 치열한 조형의식으로 가득하다. 표현의 본질을 찾는 현대회화의 화두가 전통 그림에서도 어김없었음을 발견하는 것은 전시를 유심히 감상한 이들만이 누릴 수있는 묘미다. (02)762-0442.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기