|

|

모호이너지의 새로운 시각’전 풍경. 그가 즐겨그렸던 기하학적인 십자 도상을 확대한 후면 외벽이 보이고, 왼쪽 전시벽에는 <베를린의 생활> 등 30년대 만든 단편영화가 상영된다.

|

전위예술가 ‘모호이너지’

지직거리는 화면에서 놀랍게도 70여 년 전 유럽 대도시의 무심한 일상 순간들이 캠코더로 찍은 것처럼 튀어나왔다. 1932년 독일 베를린. 슬럼가 구석에서 뛰어노는 아이들의 낭랑한 표정과 춤, 뒤이어 질주하는 전차에서 바라 본 땅바닥 레일의 실루엣이 번뜩인다. 도로공사 중인 인부들과 기계 발동기를 옮기는 사람들, 방송탑 아래 광장에는 사람들이 개미처럼 꾸물거리고 있다. 1929년 어느 비오는 날 프랑스 항구 마르세이유의 뒷골목 길을 좇은 영상에는 서커스단 마차에 실려가는 곰과 바쁘게 포구로 걸어가며 뒤돌아보는 남녀의 숨가쁜 얼굴이 잡혔다. 예술작가이자 디자인 교육자

20세기초 사진 영화등 다방면서

기계문명시대 걸맞는 창작 시도

예술의전당, 12월 4일까지 특별전 지금은 진부해진 도시적 일상의 여러 이미지들을 30년대에 이미 주목했던 이 영상물의 작가는 20세기 가장 초지일관한 아방가르드(전위) 예술가로 꼽히는 헝가리의 라슬로 모호이너지(1895~1947)다. ‘미래의 문맹은 글을 모르는 사람이 아니라 이미지를 모르는 사람’이라는 명언으로 유명한 그는 미술, 사진, 영화, 디자인, 무대예술 등 다방면에서 기계문명 시대에 걸맞는 예술 창작의 새 지평을 고민했던 전방위 작가 겸 디자인 교육자로 기억되고 있다. 바우하우스와 시카고 디자인학교의 교수이면서도 평생 타협 없는 전위 예술가를 고집했던 그의 주요 작품 세계를 서울 예술의전당 한가람디자인미술관의 ‘모호이너지의 새로운 시각’ 전에서 만나게 된다. 모호이너지 재단과 바우하우스 아카이브, 일본 현지 컬렉션에서 자료와 작품들을 빌려온 국내 최초의 소개 전이다. 법학도 출신의 모호이너지는 테크놀러지로 불리는 현대 기계문명을 예술적 창조의 터전으로 활용하는 선구적 가능성을 보여주었다는 점에서 도시성을 탐구한 이론가 발터 베냐민과 짝패로 묶인다. 사진, 영화 등 기계를 활용한 예술 장르들이 회화나 조형물 못지 않게 예술적 성취를 이룰 수 있다는 사실을 도시적 일상을 찍은 숱한 단편영화들이나 카메라 없는 인화사진인 포토그램, 빛을 이용한 율동조각인 ‘빛-공간 변조기’ 등으로 실증해 보였다. 베냐민이 복제예술을 이론적으로 체계화했다면 그는 실천으로 오늘날 복제예술의 등극을 예언했던 셈이다. 전시장은 이런 맥락을 깔고 그의 대표작들을 디자인적 관점으로 조명한다. ‘디자이너는 직업이 아니라 삶의 태도’라는 어록과 작품들이 투영되는 들머리의 복도를 지나면 그가 만든 디자인의 정전인 <바우하우스> 총서 14권의 표지를 접할 수 있다. 영화 시나리오를 이미지로 재현한 바우하우스 총서 8권인 ‘회화, 사진, 영화’의 혁명적 편집을 확대한 패널로 보게 된다. 시나리오 장면 장면들을 사진과 글자디자인으로 재구성한 작업들은 지금도 참신하고 전위적 느낌으로 가득하다. 바우하우스 금속공방 시절 제자들에게 만들게 한 스탠드 등과 유리잔과 커피 주전자 등의 생활용품들은 지금 일상 용품의 원형이 된 것들이다.

|

|

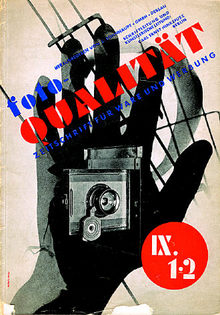

모호이너지의 기계미학을 상징하는 작품으로 꼽히는 잡지 <포토 퀄리탯>표지(1931).

|

기사공유하기