|

|

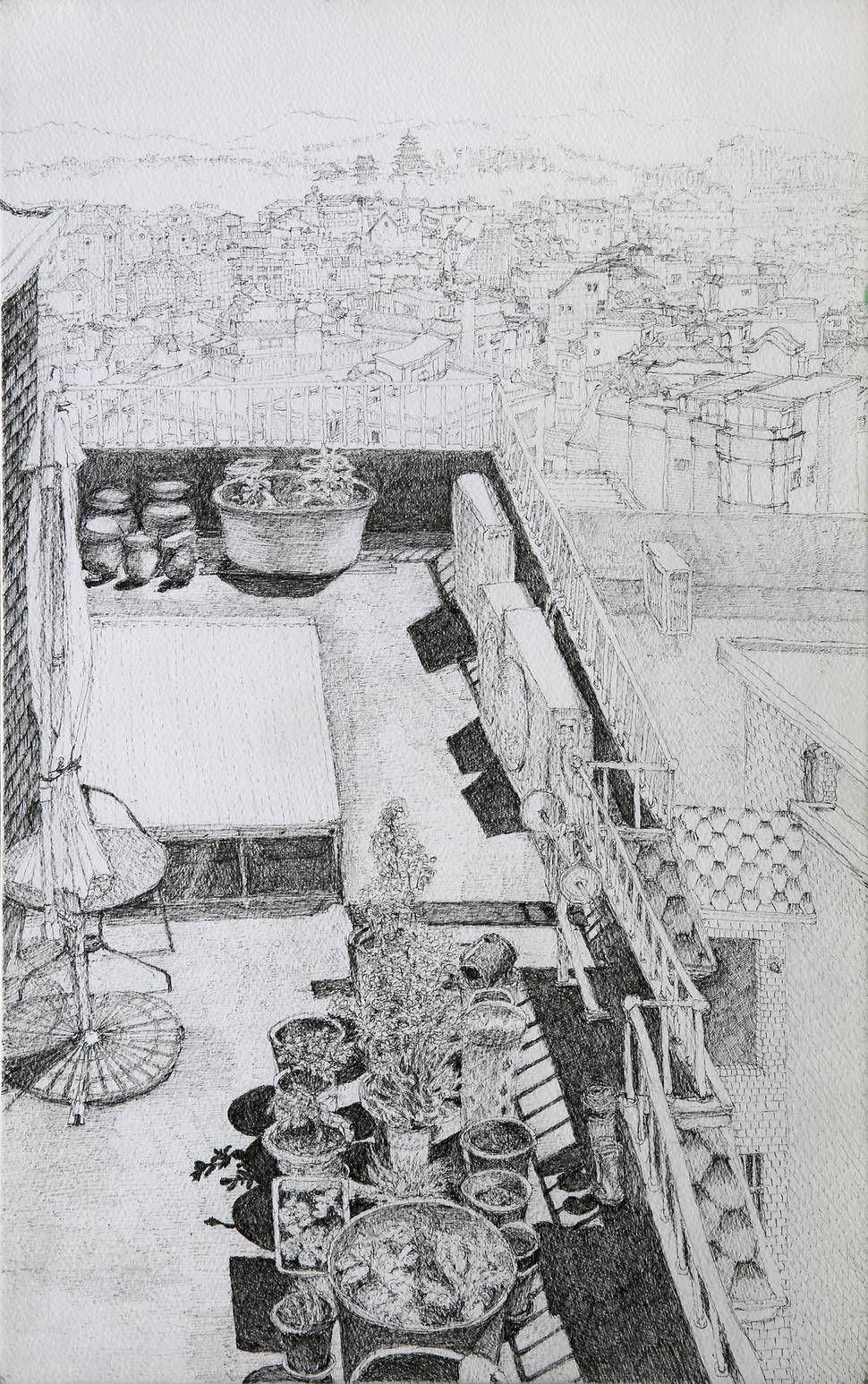

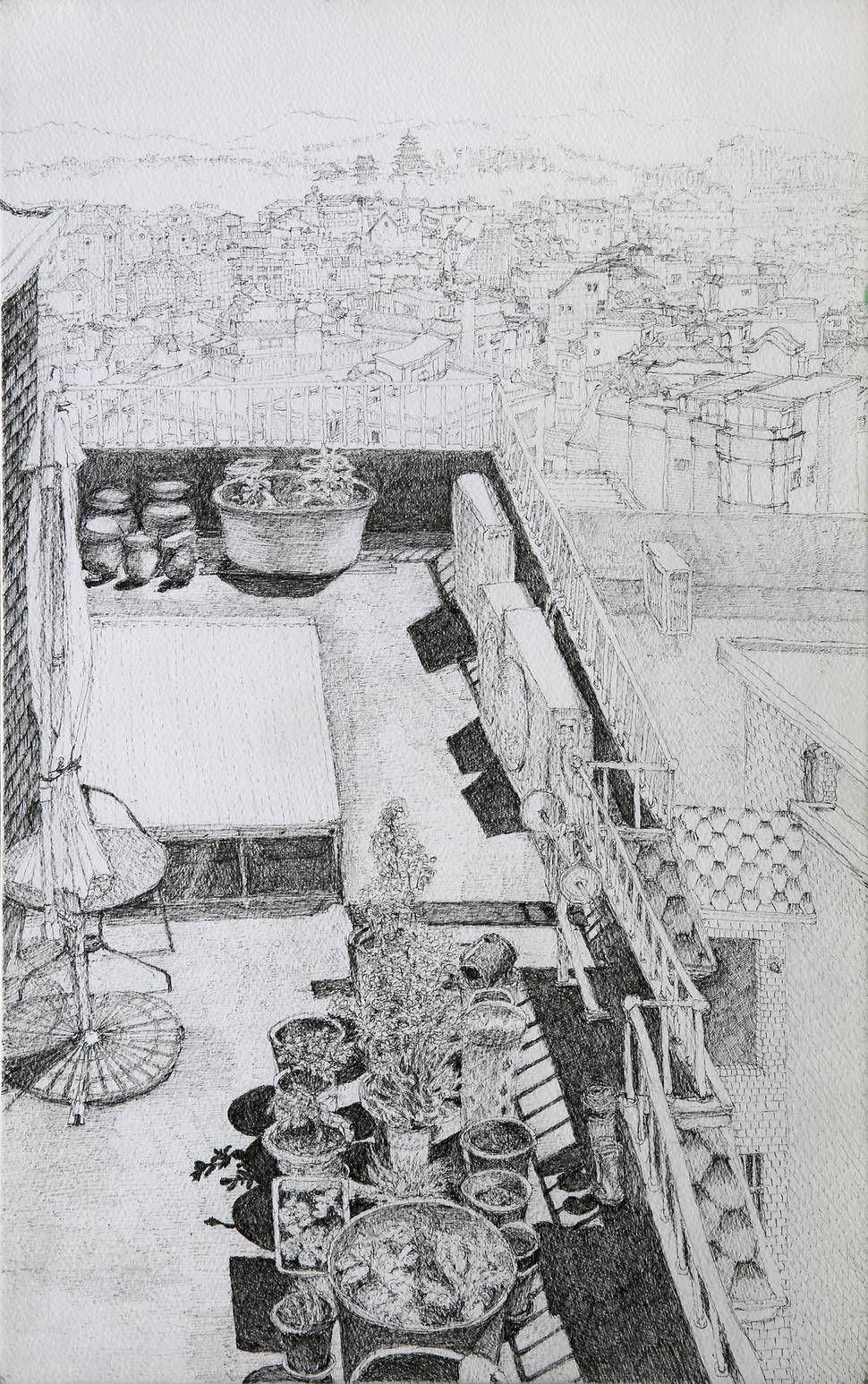

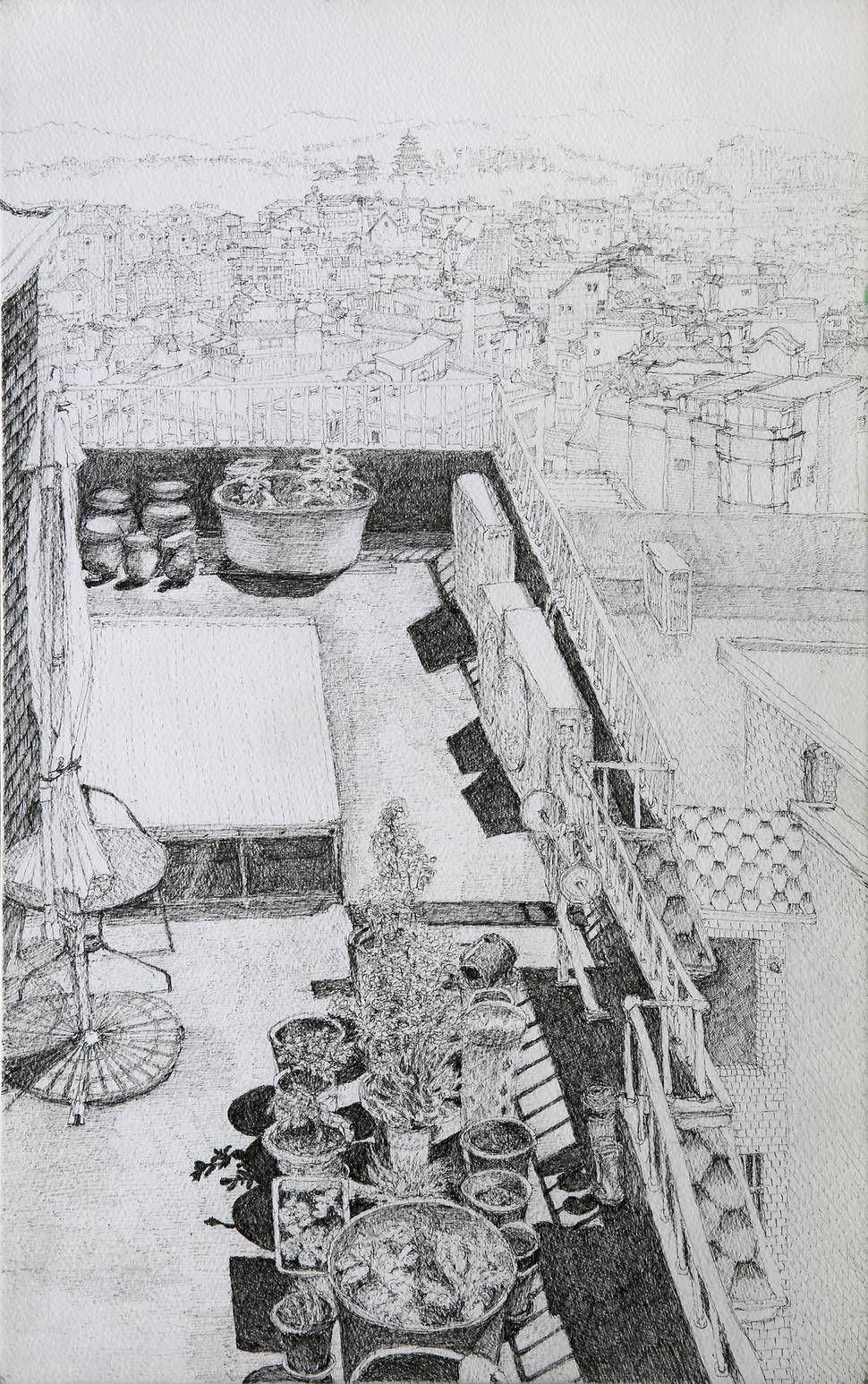

서른다섯 번째 그려본 서촌 옥상도다. ‘옥상에서 그리는 이유’에 대해 더 깊이 생각해 보게 되는 시절이다. 전체를 훤히 잘 보고 알면서도, 가까이 있는 것들을 잘 챙길 줄 아는 거.. 내가 되고 싶은 사람이기도 하고, 내가 그리고 싶은 그림이기도 하고, 중요한 국가적 선택 때 내가 뽑고 싶은 사람의 모습이기도 하다. 투표하러 가기 전에 옥상에 한 번 더 올라가 봐야겠다. 서촌 옥상도 35, 2017년, 펜, 33x53㎝.

|

[토요판] 김미경의 그림나무

(9) 옥상 화가

|

|

서른다섯 번째 그려본 서촌 옥상도다. ‘옥상에서 그리는 이유’에 대해 더 깊이 생각해 보게 되는 시절이다. 전체를 훤히 잘 보고 알면서도, 가까이 있는 것들을 잘 챙길 줄 아는 거.. 내가 되고 싶은 사람이기도 하고, 내가 그리고 싶은 그림이기도 하고, 중요한 국가적 선택 때 내가 뽑고 싶은 사람의 모습이기도 하다. 투표하러 가기 전에 옥상에 한 번 더 올라가 봐야겠다. 서촌 옥상도 35, 2017년, 펜, 33x53㎝.

|

나는 ‘옥상화가’다. 동네 건물 옥상에 올라 그림을 그리면서 얻게 된 별명이다. 벌써 4년째 서촌 이 옥상, 저 옥상, 동냥하듯 다니며 그리고 있다.

옥상에서 그리게 된 이유는 단순했다. 옥상 풍경이 신기하고, 재미나고, 매혹적이어서였다. 땅에서는 상상할 수 없었던, 전혀 다른 구도의 풍광이 펼쳐진다. 처음 옥상 풍광에 매혹된 건 뉴욕에서였다. 옥상에 야외 갤러리를 뒀던 뉴욕 메트로폴리탄 뮤지엄. 설치 작품들은 하늘과, 내려다보이는 센트럴파크와, 맨해튼 건물과 어울려, 닫힌 갤러리에서는 예측할 수 없는 황홀한 구도를 만들어냈다. 아파트 옥상에서 자주 열린 미국 친구들과의 파티는, 옆 건물 옥상들과, 하늘과, 바람과 어울려, 신비스런 분위기를 연출해 내곤 했다. 옥상은 뉴욕에서 발견한 ‘뜻밖의’ 매력적인 공간이었다. 7년 만에 돌아온 한국에서 처음 동네 옥상에 올라간 날. 인왕산과 그 아래 펼쳐진 기와집과, 적산가옥과, 현대식 빌라가 어울려 연출해낸 옥상 풍광은 맨해튼보다 훨씬 강렬했다. 그날 이후 나는 매일매일 옥상에 오른다. 옥상 풍경과 깊은 사랑에 빠지면서… 나는 ‘옥상화가’가 되어갔다.

역설적으로, 저 산자락 아래,

그 골목에 사는 사람을, 인생을

더 잘 이해하기 위해서가 아니었을까?

나를 둘러싼 사람살이를 더 깊숙이

사랑하고 싶어서가 아니었을까?

|

|

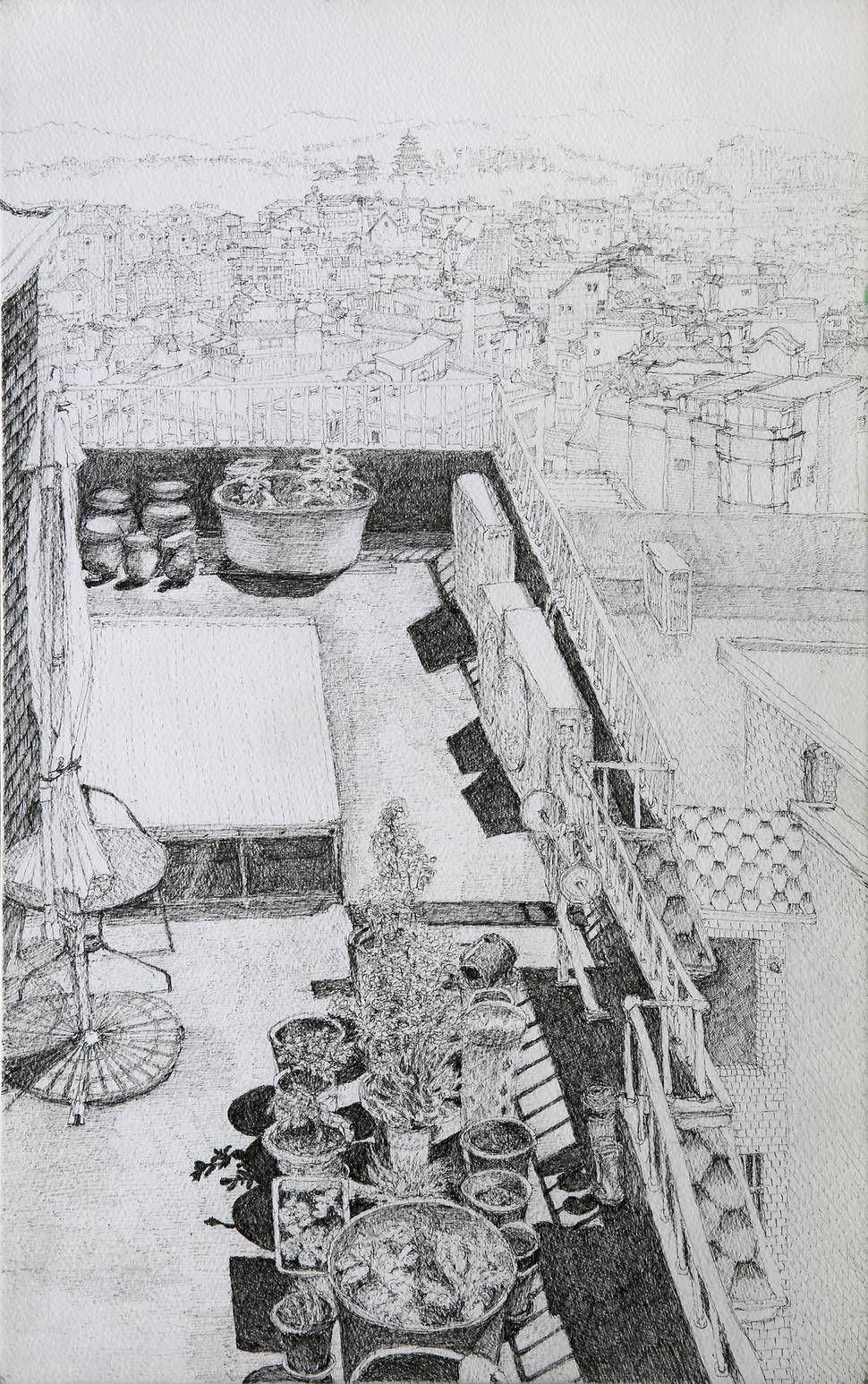

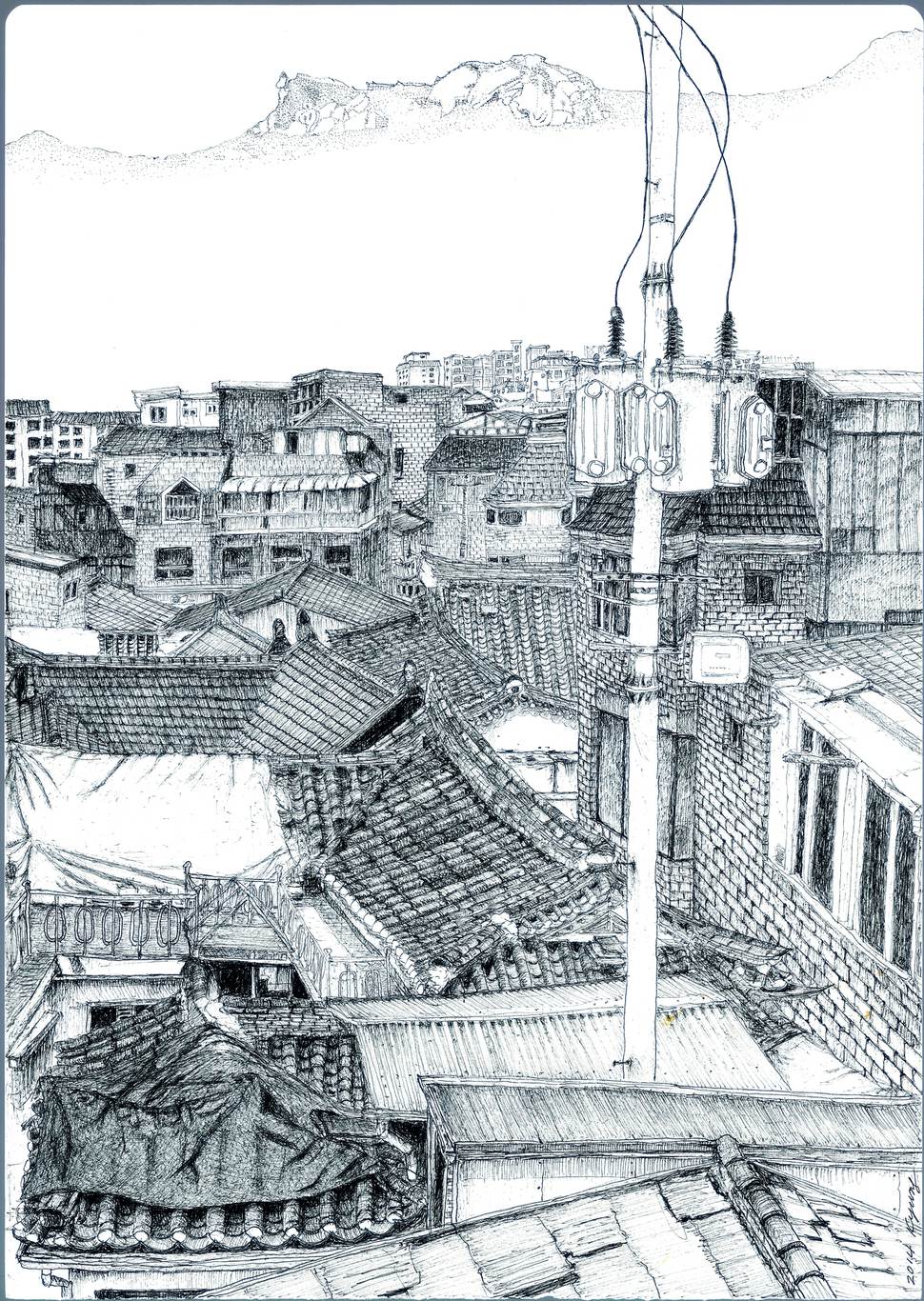

두 번째 그려보았던 서촌 옥상도다. 옥상에 오르면 내가 어디에 서 있는지가 선명하게 보여 무엇보다 좋다. 서촌옥상도 2, 2014년, 펜, 84x29.4㎝

|

나 스스로에게 물어본다. ‘옥상 풍경이 왜 그렇게 좋은 거지?’ 옥상에서는 전체 구도가 확연하게 보여 좋다. 동네가 산과 어떻게 맞물려 있는지, 어디서부터 길이 시작되는지가 한눈에 보인다. 동서남북을 잘 구분하지 못하는 내게, 나를 둘러싼 세상이 어떻게 구성되어 있는지, 내가 자리한 곳이 어디인지를 객관화시켜 볼 수 있게 해줘서 좋다. 건물의 뒷면, 측면, 그리고 땅에서는 절대 볼 수 없는 윗면까지 입체적으로 보여서 좋다. 그 새로운 면들이 겹치고 풀리고 만나면서 만들어내는, 예측할 수 없는 선과 면, 새로운 구도가 멋지다. 인왕산과 건물과 골목이 만들어내는 새로운 선과 구도를 찾아낼 때마다, 새로운 진실을 발견하는 기분이다. 인왕산, 북악산, 경복궁을 배경으로 한 역사 공간인 서촌은, 그 선들만으로 고대, 근대, 현대를 아우르는 이야기를 담아낼 수 있다는 매력까지 더해져 있다. 옥상의 매력 중 또 하나는 고독해질 수 있다는 게다. 옥상에선 혼자다. 혼자서 옥상에서 보이는 산과 건물과, 바람과, 나무와 일대일로 대적한다. 의연해지는 기분이다.

이런 옥상의 매력들은 고스란히 옥상의 단점이 되기도 한다. 동네는 옥상에서 잘 보이지만, 정작 사람이 안 보인다. 지난 4년여 동안 그린 서른다섯 장의 서촌 옥상도에, 단 한 명의 사람도 그려 넣지 못했다. 혼자 옥상에 앉아, 하루 종일 그리다 보면, 잘 보이지 않는 사람에 대해 무관심해진다. 전체 구도를 보다 보니, 작은 것들이 사소하고 하찮아 보이기도 한다. 초탈한 듯. 세상사와 상관없는 듯. 이대로 속세를 떠나고 싶다는 생각도 가끔씩 한다. 동네 골목에 나앉아 그릴 때는 잘 보이는 꽃과 작은 풀들도, 옥상에선 보이지 않는다.

|

|

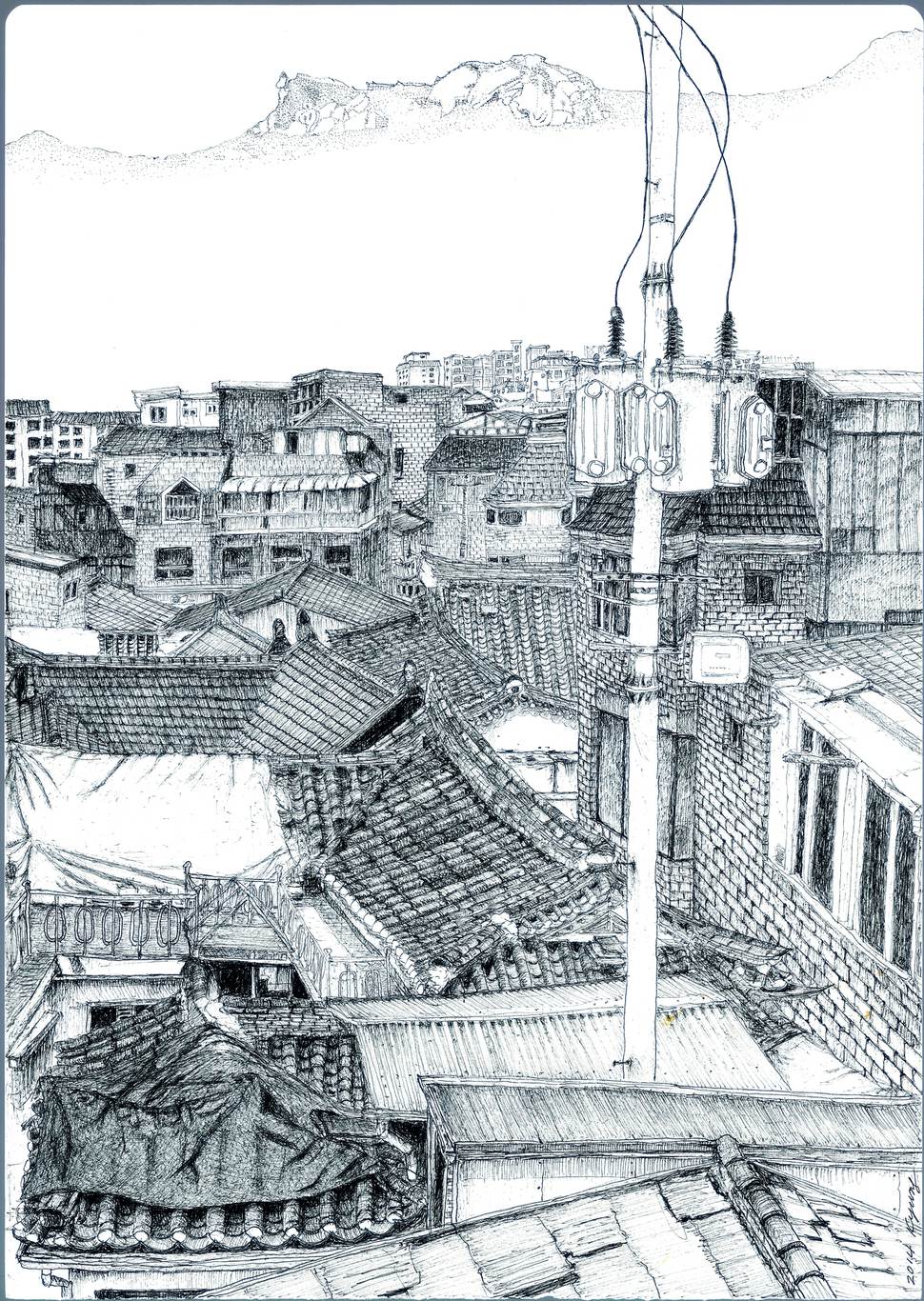

처음 그려보았던 서촌 옥상도다. 옥상에서 보이는 모든 것들을 그려 넣겠다는 마음으로 그렸던 기억이 난다. 서촌옥상도 1, 2014년, 펜, 29.4x42㎝

|

문득, 옥상에 오르는 진짜 이유에 대해 다시 생각해 본다. 역설적으로, 저 산자락 아래, 그 골목에 사는 사람을, 인생을, 더 잘 이해하기 위해서가 아니었을까? 세상과 인연을 끊고 더 크게, 더 높이, 더 멀리에서, 전체를 보고, 그리고, 즐기기 위해서만은 아니었을 게다. 옥상에서 우리 동네를 훤히 보고 싶었던 갈망도, 전체 구도 속에서 내가 자리한 곳이 어디인지를 알고 싶었던 욕구도, 결국 나를 둘러싼 사람살이를 더 잘 이해하고, 더 깊숙이 사랑하고 싶어서가 아니었을까?

이런 고민 때문일까? 요즘 내 서촌 옥상도 속에 사람 냄새가 조금씩 들어가기 시작했다. 아직 사람이 직접 등장하지는 않았다. 옥상 위 화분에서 싹 틔운 상추와 고추, 헬스 운동기구 등을 하나씩 둘씩 클로즈업해 그려 넣기 시작했다. 빨래 널러 나온 사람, 아내 몰래, 남편 몰래, 담배 피우러 옥상에 올라온 사람, 건물 공사하러 올라온 사람, 상추 물 주러 올라온 사람, 사람, 사람, 사람. 옥상에서 보이는 사람들도 유심히 관찰하고 있다. 언젠가 그들이 서촌 옥상도 속에 모습을 나타낼 때쯤, 내 인생살이에 대한 이해는 좀 더 깊어져 있겠지. 서촌 옥상도는 더 재미있어져 있겠지.

▶ 김미경 27년간 직장생활을 하다, 쉰네살이 되던 2014년 전업 화가를 선언했다. 서촌 옥상과 길거리에서 동네 풍광을 펜으로 그려 먹고살고 있다. 전문적인 미술교육을 받지 않고, 스스로 성장해가는 화가다. 전시회 ‘서촌 오후 4시’(2015년)와 ‘서촌꽃밭’(2015년)을 열었다. 각박한 현실에서 꿈을 접고 사는 사람들에게, ‘지금 당장’ 꿈을 향해 떠나고 싶은 충동을 느끼게 해주는 존재다. 자신이 사는 동네를 그려낸 따뜻한 작품과 그 뒷이야기를 따라가다 보면, 꿈을 향한 각자의 발걸음이 더 빨라질 듯싶다. 격주 연재.

광고

기사공유하기