등록 : 2017.09.12 18:55

수정 : 2017.09.12 23:53

|

|

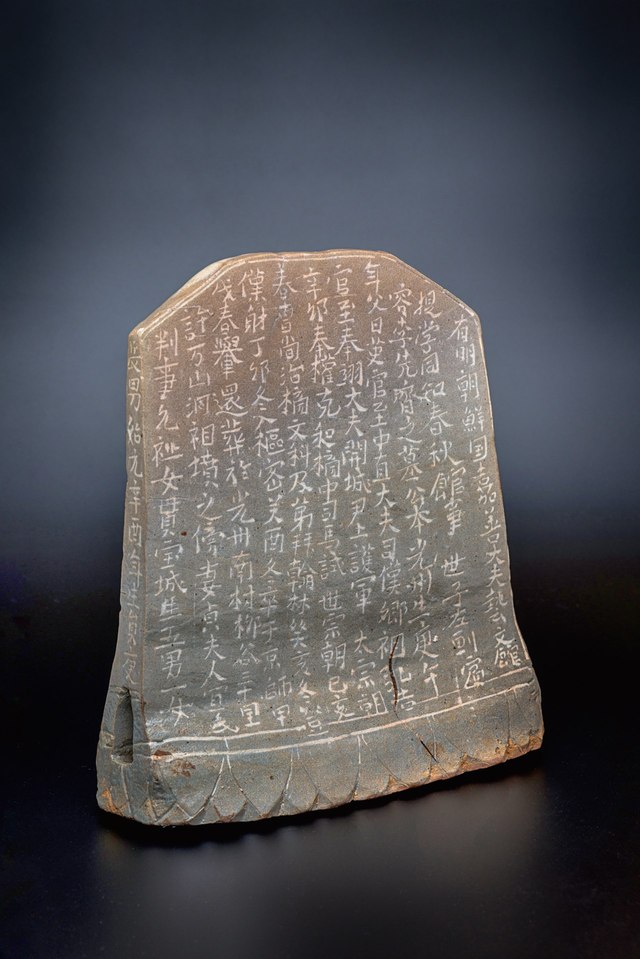

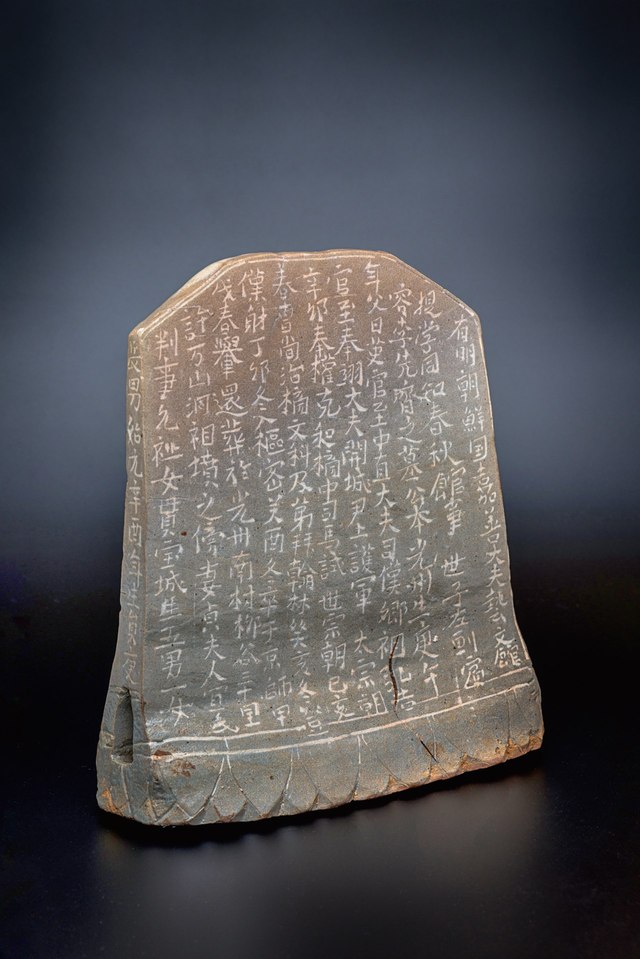

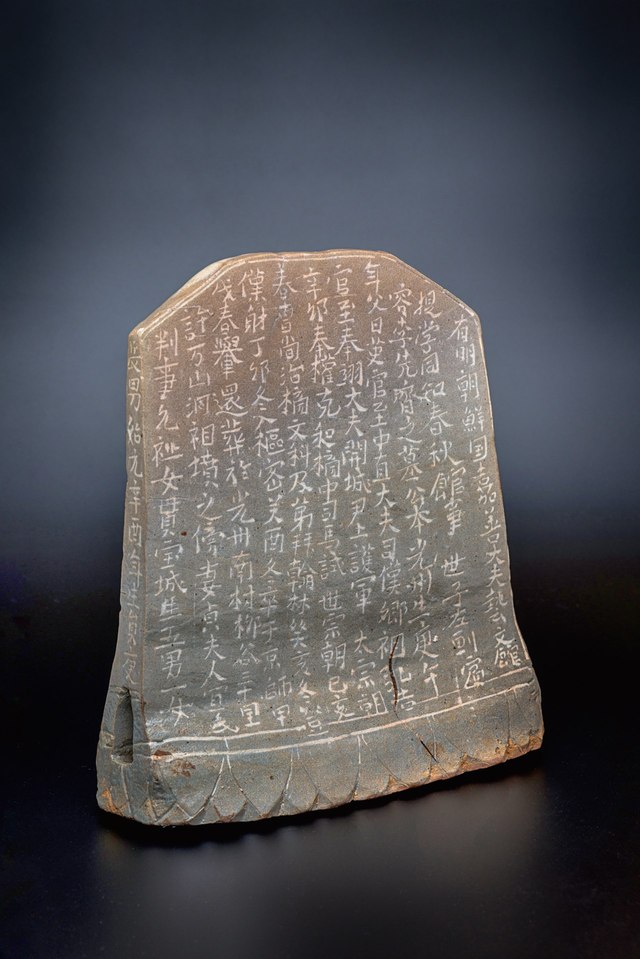

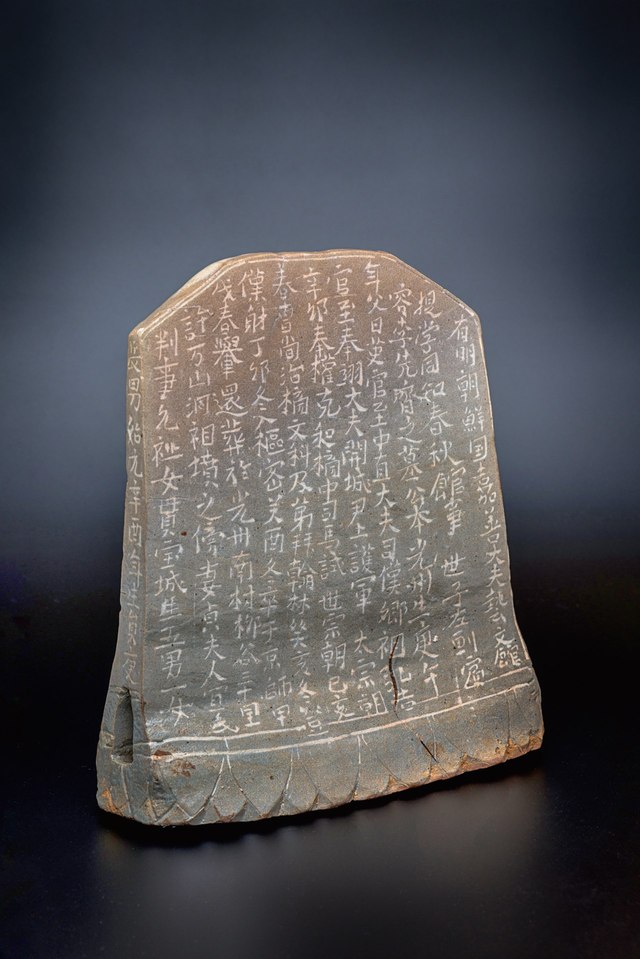

최근 일본에서 환수된 조선 초 중신 이선제의 분청사기 묘지 앞면(왼쪽)과 뒷면. 19년 전 당시 김해공항 감정관으로 재직하며 이 유물을 스케치해 그린 양맹준씨의 그림이 환수의 결정적인 단서가 됐다. 국외소재문화재재단 제공

|

19년 전 일본 밀반출 못 막았지만

공항감정관 스케치가 핵심 단서로

조선 중신 이선제 행적 새긴 유물

국외재단, 소유자 설득해 환수

|

|

최근 일본에서 환수된 조선 초 중신 이선제의 분청사기 묘지 앞면(왼쪽)과 뒷면. 19년 전 당시 김해공항 감정관으로 재직하며 이 유물을 스케치해 그린 양맹준씨의 그림이 환수의 결정적인 단서가 됐다. 국외소재문화재재단 제공

|

“내 목에 칼이 들어와도 못 내보냅니다!”

1998년 5월 당시 김해공항의 문화재 감정관 양맹준씨는 절규하며 감정한 유물 한점이 외국에 나가지 못하도록 막았다. 기를 쓰고 지키려 한 유물은 한국고미술협회 직원이라고 소개한 한 사내가 일본으로 가지고 가겠다며 들고 온 조선 초기의 묘지(墓誌)였다. 묘지란 망자의 이름, 행적 등을 새겨 무덤에 묻는 사기판이나 돌판을 말한다.

살펴보니 여느 동시대 묘지와 달리 만듦새가 특출했다. 회청빛 분청사기 묘지판에 정갈하게 글씨를 상감해 새겨넣은 고급스러운 유물이었다. 행적을 판독하니 주인공은 광주 출신의 중신 이선제(李先齊·1390~1453)로, 세종 시절 사관으로 <고려사>를 개찬한 주역이었고, 집현전 부교리를 맡아 <태종실록>을 편찬했다. 강원도관찰사 등을 거쳐 예문관 제학에 이른 호남의 대표적 거물이었다.

이 묘지를 통해 이선제의 생존연대가 처음 확인됐고, 과거급제 경위가 나와 있어 조선 초 과거제도사 연구에도 소중한 물증이 나왔다. 도자사적으로는 15세기 중반 초기 분청사기의 이색적인 작품이란 점에서 집중분석해야 할 희귀 유물임에 분명했다.

가치를 직감한 양 감정관과 당시 최춘욱 감정위원은 정황상 당시 고미술협회 간부들이 유물을 밀반출하려는 의도가 뚜렷하다고 짐작했다. 두 전문가는 고심 끝에 반출불허 판정을 내리고 묘지의 앞뒤 모습과 적힌 글씨 내역을 옮긴 그림 2장을 그리고, 당시 문화재 관리국에 이 사실을 약식 보고서로 적시해 곧장 알렸다.

안타깝게도 유물은 지켜지지 않았다. 당시 고미술협회의 김태형 부회장은 한달 뒤 여행용 가방에 묘지를 넣어 김포공항에서 감정조차 받지 않고 일본으로 밀반출했다. 그리고 현지 고미술상에 500만엔(한화 약 5천만원)을 받고 팔아버렸다. 이들은 그해 9월에야 적발돼 구속되고 사법처리됐지만, 유물은 일본으로 가버린 뒤였다.

그로부터 19년이 흘러 양 감정관이 지키려다 놓친 유물이 다시 돌아왔다. 국외소재문화재재단(이하 국외재단)은 필문 이선제의 광주 무덤에서 도굴됐다가 일본에 건너간 묘지를 일본인 소장자 도도로키 구니에(76)씨로부터 기증받아 지난달 24일 환수했다고 12일 밝혔다.

도도로키씨의 뜻에 따라 국립중앙박물관에 기증된 이선제 묘지(높이 28.7㎝, 장폭 25.4㎝)는 단종 2년(1454)에 상감 기법으로 만들어진 분청사기 유물이다. 명문은 묘지의 앞면과 뒷면, 측면에 248자가 새겨졌다. 이 묘지는 2014년 10월 일본의 소장처를 확인한 국외재단의 치밀한 조사와 설득 끝에 돌아오게 됐다. 일본 고미술상의 소개로 묘지의 소재지를 알게 된 재단 관계자들은 자료 조사 끝에 묘지가 1998년 5월 부산 김해공항에서 반출하려다 당시 감정관의 불허로 무산된 적이 있다는 것을 확인했다. 19년 전 양 감정관이 공들여 그렸던 이선제 묘지의 그림이 결정적인 단서가 됐다. 양 전 감정관이 그린 묘지 그림이 이 과정에서 유족한테 제시돼 도난품임을 보여주고 기증 결심을 끌어내는 데 중요한 구실을 했다는 설명이다. 재단은 앞서 2015년 12월 후쿠오카에서 현 소장자의 남편인 고 도도로키 다카시(1938∼2016)씨를 만나 “불법 반출 사실을 모르고 구매했다”는 이야기를 들었다. 재단은 이선제 후손들이 환수를 원한다고 설득했으나, 그는 2016년 11월 지병으로 숨졌다. 재단은 올해 2월 일본에서 부인 구니에씨를 다시 만나 기증을 권유했고, 결국 국립중앙박물관에 소유권을 옮기는 결단을 이끌어냈다. 현재 부산시문화재위원을 맡고 있는 양맹준씨는 “그렇게 막았는데 결국 반출돼 너무 안타까웠는데, 국외재단의 노력으로 결국 돌아와 과거급제한 것처럼 기쁘다”고 말했다. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기