등록 : 2017.11.03 05:01

수정 : 2017.11.03 11:39

|

|

1958~61년 작 <그녀>(She). 대중소비문화에 친숙해진 당대 작가들의 감수성을 노골적으로 드러낸 해밀턴의 대표작 중 하나다.

|

-리처드 해밀턴 첫 한국 회고전-

화단은 “신성모독” 경악했지만

난해한 순수미술에 해방감 선사

가전·미디어 등 이미지 변주로

소비문화 이면 직시한 작품 추구

‘자화상’ ‘징벌하는 런던’ 등

1940~2000년대 연작 알짜 전시

|

|

1958~61년 작 <그녀>(She). 대중소비문화에 친숙해진 당대 작가들의 감수성을 노골적으로 드러낸 해밀턴의 대표작 중 하나다.

|

‘오늘날의 가정을 이토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가?’

1956년 요상하고 장황한 제목을 붙인 잡동사니 그림 하나가 영국 런던의 그룹 전시회에 내걸렸다. 작품은 당시 중후한 색조나 난해한 선으로 화단을 지배했던 추상그림을 비웃는 듯했다. 화폭의 배경엔 텔레비전, 녹음기, 진공청소기 등 첨단 가전제품과 햄 통조림 등의 사진을 짜깁기해 채운 거실이 등장했다. 배경의 주인공 또한 역시 잡지 사진 등을 짜깁기한 근육질 남자와 가슴 풍만한 여자의 알몸 이미지들이었다.

|

|

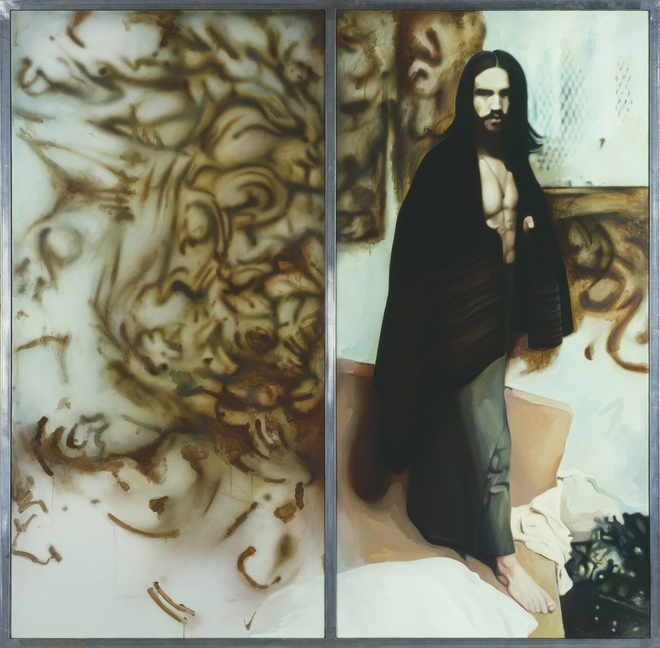

해밀턴의 1985년 작 <시민>(The Citizen). 교도소에 투옥된 아일랜드공화국군 전사들이 담요를 둘러쓴 채 씻는 것을 거부한 ‘불결투쟁’을 담은 그림이다. 티브이 다큐멘터리 장면을 유화로 옮겨 그렸는데, 마치 예수가 등장하는 성화처럼 비친다. ‘순교와 신화’라는 성서의 이미지가 현대 대중매체에서 기묘한 구도로 재연되는 양상을 포착했다.

|

작가는 추상화를 주로 그렸던 서른네살의 런던 토박이 리처드 해밀턴(1922~2011). 화단은 신성모독이라며 경악했지만, 평론가 로런스 앨러웨이는 ‘팝아트’라는 신조어를 붙이며 전후 대중소비시대에 걸맞은 미술이 나타났다고 추어올렸다. 실제로 해밀턴이 물꼬를 튼 팝아트는 수년 만에 미국과 영국에서 대중과 작가들의 열광 속에 대세가 됐다. 전후 경제번영기를 맞아 서구의 작가들과 대중은 삶의 단면이나 실제 사물에 대한 묘사를 금기시하고 순수 추상만을 고집한 모더니즘 미술에 신물이 난 상태였는데, 해밀턴의 작품이 정곡을 찔렀던 것이다.

현대미술사에서 팝아트의 원조로 평가받는 풍운아 해밀턴의 첫 한국 회고전 ‘리처드 해밀턴: 연속적 강박’이 3일 국립현대미술관 과천관에서 막을 올린다. 광고와 티브이, 가전제품 등의 대중문화 이미지들에 처음 주목하면서 대중소비문화와 순수문화의 높은 벽을 허물었던 거장의 40년대부터 2000년대까지의 작품들을 두루 훑어볼 수 있는 알짜 미술사 전시다. 팝아트의 태동을 알린 출세작 <오늘날의 가정…>(독일 튀링겐 미술관 소장)은 빠졌지만, <징벌하는 런던> <그녀>(She) 등 서구 팝아트 역사에 반드시 언급되는 그의 대표 연작들이 망라되어 나왔다.

국내에서 영국 팝아트는 미국 팝아트의 막강한 유명세에 묻혀 내력을 아는 이들이 드물다. 마오쩌둥, 마릴린 먼로의 실크스크린 판화를 막 찍어낸 앤디 워홀이나 삼성가 비자금 사건의 배경이 된 <행복한 눈물>의 리히텐슈타인 같은 미국 팝아트 대가들만을 총아로 흔히 떠올리는 탓이다. 그런 면에서, 해밀튼의 한국전시는 편견을 바로잡고 팝아트의 또다른 역사를 접하는 통로가 된다.

영국 기획자 제임스 링우드는 1일 현장 설명회에서 이번 전시의 특징을 명료하게 요약했다. “전형적인 작가의 연대기를 풀어놓는 회고전이라기보다, 60년 그의 작업 기간 도드라진 대중문화적 주제에 대한 반복과 재해석이라는 몇몇 특정 연작들을 클로즈업한 것”이라는 설명이었다. 그의 소개말과 ‘강박’이 들어간 전시부제에서 보이듯, 이 회고전은 40년대 말부터 평생 지속된 작업장르인 1부 ‘자화상’을 필두로 마지막 7부의 컴퓨터합성풍경 연작인 ‘일곱개의 방’에 이르기까지 대중문화와 미디어가 끊임없이 쏟아내는 이미지들을 집요하게 탐구한 작가의 흔적들을 보여준다.

가장 흥미롭게 다가오는 연작은 4부 ‘징벌하는 런던’이다. 67~68년 만든 이 연작은 록그룹 롤링 스톤스의 리더 믹 재거가 마약투약 혐의로 지인과 수갑을 찬 채 연행되는 장면을 찍은 신문 사진이 소재다. 터지는 플래시 앞에서 손으로 얼굴을 가린 그와 지인의 적나라한 모습이 유화, 판화는 물론 수갑 찬 손 등을 도금한 매체 작업 등으로 다양하게 변형되어 나타난다. 얼핏 범법자가 얼굴을 가리는 모습으로 치부할 수 있지만, 그 주인공이 대중스타이고 특정한 몸짓이 반복되어 부각된다는 점에서 과거와 다른 대중미디어 특유의 기념비적인 이미지 만들기 방식을 드러내고 있다. 6부 ‘시민’의 연작들은 교도소에 투옥된 아일랜드공화국군 전사들이 담요를 둘러쓴 채 씻는 것을 거부한 ‘불결투쟁’의 단면을 역시 다양하게 재창작한 유화, 판화, 사진 콜라주 작업들이다. 티브이 다큐멘터리 장면을 옮겨 화폭에 담은 죄수들은 마치 성화 속 예수처럼 비친다. ‘순교와 신화’라는 성서 이미지가 현대 대중매체에서 기묘한 구도로 재연되는 이미지 야금술에 대한 성찰이 읽히는 대목이다. 토스터, 진공청소기, 펩시콜라, 냉장고의 이미지들이 반추상적인 구도로 등장하는 50년대 말 연작인 2부 ‘그녀’는 영국 팝아트 태동기 작가들의 내면을 보여주는 ‘증언’과도 같다.

미술사에서 해밀턴은 팝아티스트로 분류되지 않는다. 소비사회의 기호에 충실한 공장제 작품들을 찍어낸 워홀과 달리 그는 반복과 과잉이 특징인 소비문화의 이면을 날카롭게 직시하며 작품에 담으려 애썼다. 팝아트를 넘어 20세기 시각문화의 시대적 진실을 캐내려 했던 진보적 미술가의 고투 어린 발자취를 엿볼 수 있는 전시다. 내년 1월21일까지. (02)2188-6000.

www.mmca.go.kr. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 국립현대미술관 제공

광고

기사공유하기