등록 : 2006.05.30 08:55

수정 : 2006.05.30 08:55

‘인터넷 무림’ 최강자 누구냐?

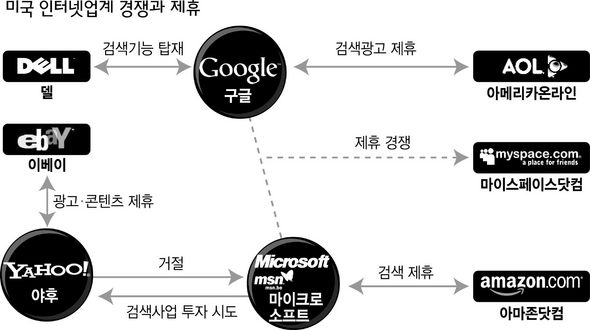

미국 인터넷업계가 합병과 제휴, 경쟁과 견제가 난무하는 ‘전국시대’로 접어들었다. 소프트웨어 거인 마이크로소프트(MS)와 무서운 신예 구글, 전통의 인터넷 강호 야후가 온라인의 진정한 지배자가 누구인지를 가리기 위해 사생결단을 벌이고 있다.

합병·제휴, 경쟁·견제 난무

‘짝짓기 계절’ 최후 승자 누구냐…구글 돌풍 지속 ‘촉각’

짝짓기의 계절…동맹을 확보하라=물밑에서 전개되던 싸움은 지난 26일 두 건의 굵직한 거래로 실체를 드러냈다. 이날 검색 1위 업체 구글이 피시 생산 1위 델과의 ‘동맹’을 전격 선언했다. 구글은 델이 만드는 연간 2천여만대의 피시에, 인터넷 기능을 배경화면에 노출시켜 접속을 유도하는 도구막대(툴바)를 설치하기로 했다. 또, 전자우편과 하드드라이브 검색용 소프트웨어도 기본 프로그램으로 깔기로 했다. 인터넷익스플로러 클릭을 필요없게 만들어 피시 이용 초기단계에서 네티즌들을 구글로 끌어들인다는 전략이다.

출시를 앞둔 엠에스의 인터넷익스플로러7이 엠에스엔(MSN) 이외의 검색사이트 접근을 어렵게 만들어 경쟁업체들에 타격을 준다는 불평이 나오는 가운데, 구글이 선수를 치고 나온 셈이다. 이번 제휴를 놓고 구글이 델에 3년간 10억달러를 주기로 했다는 얘기가 흘러나온다고 <뉴욕타임스>가 전했다.

구글의 상승세에 짓눌렸던 야후도 이날 인터넷쇼핑업계 1위 이베이와의 제휴를 발표했다. 야후는 이베이에 그래픽 광고와 검색 콘텐츠를 제공하고, 이베이는 야후가 전자결제 서비스를 이용할 수 있게 했다. 콘텐츠 공유와 서비스 연동으로 서로 부족한 부분을 채워 시너지 효과를 노리는 것이다.

앞서 구글은 엠에스와의 경쟁 끝에 아메리카온라인(AOL)과의 제휴를 따내, 10억달러 어치의 지분 투자에 나섰다. 반면, 아마존닷컴의 검색엔진 공급 다툼에서는 엠에스가 승리를 거뒀다. 이밖에 엠에스의 야후 검색사업 인수설, 야후와 이베이의 합병설 등이 당사자들의 부인에도 잦아들지 않고 있다.

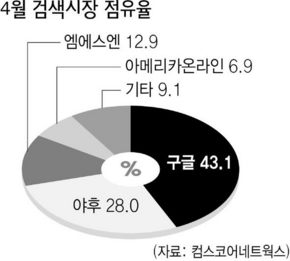

3파전 최종 승자는?=각자의 길에 전념하던 인터넷업체들이 합종연횡 바람에 휩싸인 배경에는 패권을 쥐려는 구글과 야후, 엠에스의 3파전이 자리하고 있다. 특히 검색시장 점유율 50%를 넘보는 구글은 정보기술업계 제왕인 엠에스의 지위를 흔들 정도가 됐다. <파이낸셜타임스>는 “모든 (인수·합병) 논의의 배경에 구글의 부상이 있다”고 분석했다.

물불 안가리는 싸움은 소프트웨어 개발로 성장한 엠에스가 인터넷사업에 승부수를 던지고, 구글도 각종 소프트웨어 개발과 배포로 엠에스의 사업영역을 침범하고 나서면서 한층 치열해졌다. 구글과 엠에스는 또 루퍼트 머독의 뉴스코프가 지난해 인수한 커뮤니티사이트 ‘마이스페이스’와의 제휴 성사를 위한 경쟁에 들어갔다. 8천여만명의 회원을 지닌 마이스페이스와의 제휴는 검색 서비스와 광고의 확대 기회로 여겨진다. 검색과 광고를 연계한 검색광고 시장이 올해 69억달러에 이르러, 온라인 지배를 통한 광고 독식 경쟁이 뜨거워지고 있는 것이다.

엠에스 경영진은 지난해 말 직원들에게 돌린 글에서 “우리는 검색이 매우 중요해질 것을 알았지만, 구글이 강력한 위치를 선점하게 내버려두고 말았다”고 자성했다. 이에 따라 엠에스는 7월에 시작되는 새 회계연도의 인터넷사업 투자 규모를 이전의 10억달러에서 16억달러로 늘리겠다고 이달 초 밝혔다. 빌 게이츠 회장은 윈도 체제와 결합한 새 제품들이 검색분야 경쟁자들을 물리칠 것이라고 호언했다.

하지만 엠에스와 야후의 몸부림에도 구글 돌풍은 가라앉을 기색이 없다. 시장 조사업체 컴스코어네트웍스 자료를 보면, 구글의 검색분야 시장점유율은 지난해 4월 36.5%에서 1년 만에 43.1%로 뛰었다. 야후는 같은 기간에 2.7% 포인트 감소한 28.0%, 엠에스엔은 3.2% 포인트 깎인 12.9%로 내려앉았다. 구글 경영진 중 여럿이 인터넷익스플로러에 의해 시장에서 쫓겨난 넷스케이프 출신이라는 점은 흥미로운 관전 포인트가 되고 있다.

이런 상황에서 구글-델, 야후-이베이의 동맹 결성으로 엠에스는 더욱 초조하게 됐다. 엠에스는 최근 야후의 검색 부문에 지분을 투자하려 했지만, 테리 시멜 야후 회장은 “검색 부문 일부를 파는 것은 한 쪽 팔만을 파는 것처럼 말이 안 된다”고 퇴짜를 놨다.

<월스트리트저널>은 인터넷 사용인구가 성숙단계로 접어든 점도 이들이 더 필사적으로 시장점유율 확대에 나서는 이유라고 지적했다. 이본영 기자

ebon@hani.co.kr

광고

기사공유하기