등록 : 2009.08.06 18:59

수정 : 2009.08.06 19:02

상용화 3년 넘도록 가입자 22만명 불과

경쟁기술 ‘엘티이’에 밀려 고사 우려도

우리나라 토종 기술이 주도하는 무선인터넷 ‘와이브로’가 사면초가 신세다. 상용화 3년이 지났지만 시장 확대와 투자가 지지부진한 악순환이 지속되면서, 자칫 주변 기술로 전락하는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다.

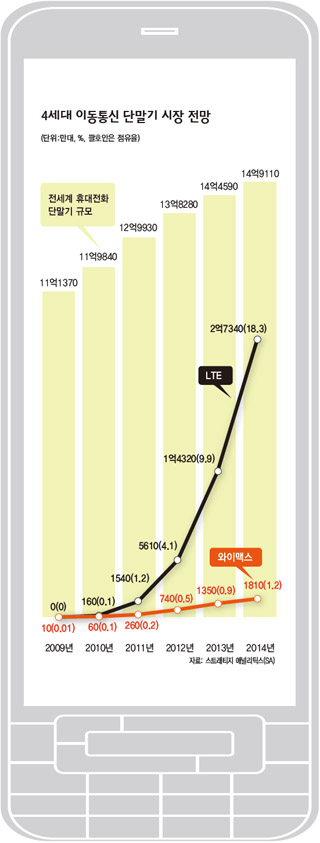

최근 ‘와이브로 진영’엔 악재가 잇따르고 있다. 와이브로 장비업체인 포스데이타가 수익성 악화를 이유로 관련 사업을 접은데 이어, 와이브로의 경쟁 기술인 롱텀에볼루션(LTE·엘티이)을 주도하고 있는 통신장비업체 에릭슨은 한국에 관련 연구소를 짓겠다고 선언했다. 국내외 시장 활성화가 지연되고 있는 마당에, 국내 최대 장비업체가 낙마하고 경쟁 업체의 ‘안방 공세’까지 가세한 것이다. 시장 전망 또한 갈수록 어두워지고 있다. 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)는 오는 2014년 와이브로 단말기 판매량이 전체 휴대전화 시장(연간 14억9000만대)의 1.2%, 1810만대에 그칠 것이란 비관적인 전망을 내놨다. 이런 판매량은 올해 국내 휴대전화 판매량에도 미치지 못하는 미미한 수치다. 반면, 엘티이 단말기는 5년 뒤 점유율이 18.3%(2억7340만대)에 이를 것으로 예상했다.

국내 서비스는 시장성 확보에 애를 먹고 있다. 케이티(KT)와 에스케이텔레콤(SKT)은 지난해까지 와이브로에 각각 7300억원, 6200억원을 투자했지만, 현재까지 가입자는 22만명에 불과하고 연 매출은 300억원을 밑돈다. 서비스 권역도 서울과 수도권, 몇몇 지방 도시에 머물고 있다. 이통업체 관계자들은 “와이브로 사업권 자체가 계륵이 된 형국”이라고 토로한다. 정부가 통신망 확대와 음성서비스 도입 등 추가 투자를 강하게 압박하고 있지만, 억지춘향식 구색 갖추기에 그치고 있는 실정이다.

와이브로 진영 역시 엘티이가 차세대 이동통신 시장의 주류가 될 것이라는 점을 부인하지 않는다. 엘티이보다 3~5년 앞서 상용화 한 이점을 이용해 시장 규모를 최대한 키워놓겠다는 게 기본 전략이다. 와이브로 장비업체 관계자는 “한국의 주력산업이 된 메모리 반도체와 시디엠에이(CDMA) 기술도 전체 시장에서 차지하는 비중은 20% 안팎이지만 국내 업체들이 독점적 시장으로 키운 것 아니냐”고 말했다. 와이브로는 올 들어 본격적인 국외시장 개척에 나서, 국토가 넓거나 험해 유선망 인프라가 부족한 중남미·중앙아시아·중동 등지에서 적잖은 성과를 내고 있기도 하다. 문제는 현재의 속도로는 와이브로가 지속가능한 규모의 시장을 창출하기 전에 엘티이에 밀려 고사할 수 있다는 점이다. 한 이통업체 관계자는 “수출이든 내수든 장비·단말기 업체한테 수익이 집중되는 사업에 통신 사업자들이 투자를 확대할 동인이 별로 없다”고 말했다. 김회승 기자

honesty@hani.co.kr

|

|

■와이브로·롱텀에볼류션(LTE)

빠른 속도로 이동하면서 초고속 인터넷을 이용할 수 있는 무선 인터넷 기술로, 4세대(G) 이동통신기술 표준을 둘러싸고 경쟁을 벌이고 있다. 인텔·삼성전자 등이 주도하는 와이브로는 2006년 6월부터 국내에서 첫 상용 서비스가 시작됐고, 북미·중동·아시아 권역 30개국에서 상용화됐거나 시범사업중이다. 에릭슨·노키아 등 유럽 주도의 엘티이는 현재 3세대 이동통신기술인 광대역코드분할다중접속(WCDMA)에서 진화한 것이다. 기존 통신망을 사용할 수 있기 때문에, 전세계 유력 통신·장비업체들이 이 방식을 따르는 추세다. 아직까지 상용화 기술이 개발되지 않아 본격적인 서비스는 2011 이후에나 이뤄질 전망이다.

|

|

|

광고

기사공유하기