등록 : 2009.08.18 16:22

수정 : 2009.08.18 16:22

업체 배불리기’ 이제 그만

통신산업 육성 위해 비싼요금 봐줘

매년 이익 느는데 설비투자는 감소

‘자율인하’는 꿈같은 소리

이통3사가 시장 나눠먹는 구조

정부 독과점 방치 요금경쟁 실종

이동통신 요금을 내려야 한다는 사회적 요구가 확산되면서, 통신산업 육성에만 초점을 맞춘 정부의 산업 정책에 대한 논란이 뜨겁다.

국내 이동통신 서비스는 케이티(KT), 에스케이텔레콤(SKT), 엘지텔레콤(LGT) 등 세 업체가 제공한다. 하지만 우리나라 이동통신 요금이 세계 최고 수준이라는 한국소비자원 분석과 경제협력개발기구(OECD) 조사 결과가 나온 뒤로, 요금 인하 압박 여론은 이들 업체보다 방송통신위원회를 겨냥하고 있다. 이동통신 소비자와 시민단체·정치권은 물론이고, 국가기관인 소비자원까지도 방통위에게 이동통신 요금을 내리라고 요구한다. 방통위가‘업계자율’ 운운하며 나서지 않는 것은 직무유기이며, 업체에 특혜를 주는 것이라고 비판하기도 한다.

방통위는 그동안 통신업체의 설비투자에 의지해 전·후방 산업을 키우는 정책을 펴왔다. 통신업체들이 요금을 비싸게 받아 이익을 많이 낼 수 있게 하는 대신, 정부 정책 덕에 더 남긴 이익으로 통신 인프라에 대한 투자를 늘리게 한 것이다. 방통위는 이런 방식으로 정부 돈을 크게 들이지 않으면서 통신 장비·부품과 콘텐츠 산업을 키우는 정책을 펴왔다. 지금도 방통위 관계자들은 이동통신 요금인하 압박을 받을 때마다 “이동통신 기본료 1000원이 이용자 개인에게는 커피 한잔 값도 안되지만, 업계 전체로는 연간 6000억원에 이르는 투자재원이 된다”고 주장한다.

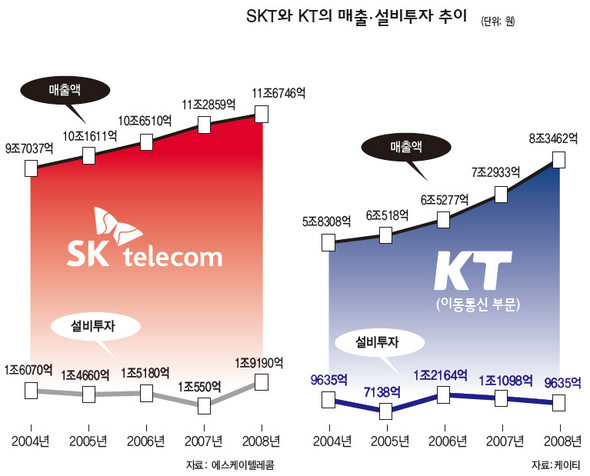

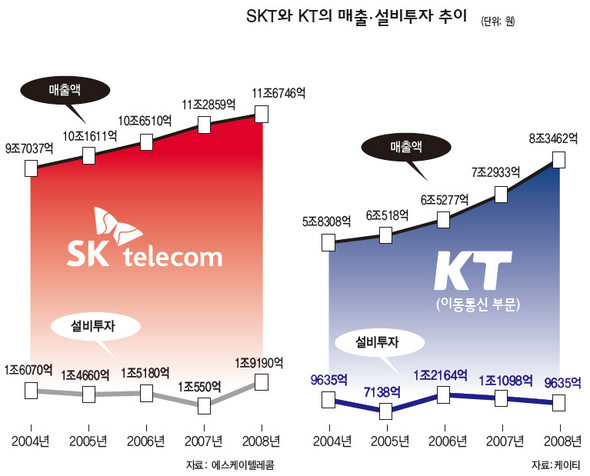

하지만 이런 방통위 주장은 설득력을 점차 잃어가고 있다. 통신업체들이 정부 정책 덕에 남긴 이익을 엉뚱한 곳으로 돌리기 때문이다. 이동통신 업체들의 매출은 해마다 크게 늘고 있는데 비해 설비투자는 정체 내지 감소 추세다. 대신 배당과 성과급 잔치가 화려해지고 있다. 에스케이텔레콤과 케이티는 해마다 이익의 50%를 배당하겠다고 주주들에게 약속까지 한 상태다. 이용자 쪽에서 보면, 비싼 요금으로 배당·성과급 잔치 비용을 대는 꼴이다.

이동통신 소비자와 시민단체 쪽은 “기본료 대폭 인하”를 요구하고 있다. 적어도 통신업체들의 설비투자 확대를 기대하며 비싸게 받게 해준 부분만큼은 내려야 한다는 것이다. 더욱이 시장 상황으로 볼 때, 이동통신 요금을 업계 자율에 맡겨서는 절대 내려가지 않는다. 우리나라 이동통신 시장은, 에스케이텔레콤이 절대적인 지배력을 행사하는 구조로 돼 있다. 시장점유율을 몇년째 50.5%로 유지할 정도이다. 에스케이텔레콤이 이동통신 요금을 내리려면 가입자를 늘려 시장점유율을 높이겠다는 목표가 있어야 한다. 하지만 이 업체는 스스로 시장점유율 상한을 정해 더 높아지지 않도록 ‘힘 조절’을 하고 있다. 케이티와 엘지텔레콤 역시 에스케이텔레콤을 상대로 요금인하 경쟁을 벌이기보다, 에스케이텔레콤 뒤에 숨어 짭짤한 수익을 챙기는 데 더 익숙해져 있다.

이런 상황은, 정부가 1997년 통신시장 개방 때부터 외쳐온 유효경쟁 정책이 사실상 실패했다는 반증이다. 이렇게 된데는 정부 책임이 크다. 무엇보다 당시 시장점유율 1위 업체인 에스케이텔레콤이 3위인 신세기통신을 합병하도록 허용한 게 유효경쟁 정책 실패를 불렀다는 지적이 많다. 전응휘 녹색소비자연대 정책위원은 “정부가 에스케이텔레콤의 시장독점을 방치해 경쟁을 실종시킨 게 소비자 희생으로 이어졌다”고 지적했다. 따라서 방통위는 책임을 지는 차원에서라도 이동통신 요금인하에 적극 나서야 한다는 것이다.

김재섭 기자

jskim@hani.co.kr

광고

기사공유하기