|

|

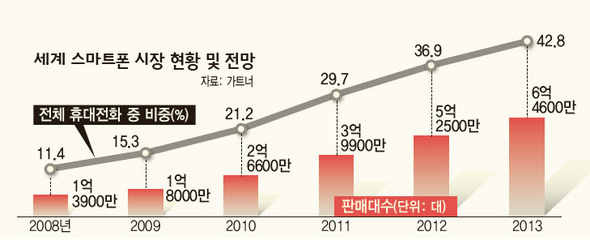

세계 스마트폰 시장 현황 및 전망

|

[한겨레특집 스마트폰]

스마트폰 불모지였던 국내에 지난해 말 애플의 아이폰 출시 이후 ‘스마트폰 열풍’이 불고 있다. 아이폰이 출시 두달 만에 30만대가 개통되고 지난해 10월 출시된 삼성전자의 옴니아2도 누적 판매 30만대를 넘어섰다. 삼삼오오 모이는 자리마다 스마트폰을 꺼내 대화의 소재로 삼는 모습은 흔한 풍경이 됐다. 스마트폰이 사용자의 일상의 모습을 바꾸고 관련 산업의 패러다임을 흔들고 있는 것이다. 우선 아이폰이 국내에 들어오면서 생겨난 변화가 적지 않다. 단말기 보조금이 지급돼 스마트폰 구입가격이 크게 떨어졌고, 데이터요금이 내려가고 스마트폰을 마음놓고 쓸 수 있는 다양한 요금제가 나왔다. 그동안 박대받던 무선랜을 내장한 휴대전화가 나오고, 이동통신 업체들은 무선랜 접속망 확대와 신설에 나섰다. 모두 소비자가 애타게 기다렸던 것들이다. 삼성전자와 엘지전자는 스마트폰 전략을 새로 세우고 에스케이텔레콤(SKT), 케이티(KT), 엘지텔레콤(LGT)은 앞다퉈 경쟁력 높은 스마트폰 단말기를 내놓고 온라인콘텐츠 장터를 꾸리기 위한 경쟁에 들어갔다. 고객들의 높은 수요를 확인했고, 디지털기기 단말 시장에서 스마트폰이 갖는 파괴력을 인식했기 때문이다. 에스케이텔레콤과 케이티는 각각 200만대 180만대의 스마트폰을 공급하겠다고 밝혀 올해 국내 시장에는 400만명 넘는 스마트폰 사용자가 등장할 전망이다. 한해 2000만대가 팔리는 국내 휴대전화 시장의 20% 이상이 스마트폰으로 채워지는 것이다. 방송통신위원회도 무선인터넷 활성화를 위해 보급형 스마트폰 등이 확산되도록 지원할 계획이다. 두 달 전만 해도 ‘곧 시들해질 마니아와 얼리어답터 위주의 제한된 시장’이라고 보던 사업자들이 인식을 바꾼 것이다. 최근의 스마트폰 열풍은 집집마다 개인용 컴퓨터(PC)가 보급되고 개인마다 휴대전화를 개통하던 시기와 비교된다. 그때마다 ‘특별한 필요를 느끼지 않는데 내가 꼭 피시를 구입하고 휴대전화를 개통해야 하나’라는 머뭇거림이 있었다. 현재 대부분의 가정엔 피시와 초고속 인터넷이 깔려 있고, 가족 수만큼 휴대전화가 개통됐다. 이메일이나 인터넷에 수시로 접속해야 하는 사람도 갈수록 늘고 있다. 인터넷도 쓰고 휴대전화도 쓰는 사람들은, 둘을 한번에 해결할 수 있는 스마트폰의 유혹을 뿌리치기 힘들다. 일반 휴대전화에서 스마트폰으로의 전환은 흔히 피시통신에서 초고속 인터넷으로의 이행과 같을 것으로 전망된다. 시기의 차이가 있으나 대부분의 이용자들이 이행대열에서 이탈하지 않고, 옛날 플랫폼으로 돌아가는 일은 생기지 않는다는 점이다. 인터넷과 휴대전화가 사용자와 산업 일반에 끼친 영향처럼, 광범하고 지속적인 변화로 이어지는 플랫폼의 변화를 의미한다. 플랫폼이 바뀌는 패러다임 교체기는 시장에 위기와 기회를 함께 가져온다. 아이폰과 블랙베리로 스마트폰 시대를 개척하고 확대한 애플과 리서치인모션(RIM)은 지금 다디단 열매를 맛보고 있다. 앱스토어에 창의적인 애플리케이션을 등록한 개발자 가운데 돈과 명성을 얻는 사례가 늘고 있으며, 일찌감치 앱스토어에 진출한 국내 모바일게임 업체들은 이미 성과를 내고 있다. 주식시장에서는 지난해 말부터 스마트폰 관련 업체들이 최고의 테마주로 각광받으며 주가가 급등했다. 눈앞의 거대한 물결처럼 성큼 다가온 변화에 기민하게 대응하지 못하면 기존의 사업모델이 뿌리째 흔들릴 수 있다. 노키아, 소니에릭슨, 모토롤라 등의 지난해 실적 부진은 이런 변화에 빠르게 움직이지 못했던 탓이다. 스마트폰에 새로운 기능이 추가되고 애플리케이션이 발표될 때마다 소비자는 환호했지만 한쪽에선 깊은 한숨이 쏟아져 나왔다. 기존의 전자책 업체, 내비게이션 업체, 멀티미디어단말기(PMP), 게임기 업체 등은 직격탄을 맞고 있다.피시, 초고속 인터넷, 휴대전화에 이어 또한번 정보화의 거대한 물결이 밀려오고 있다. 국내 기업과 이용자들도 파도를 탈 줄 아는 서퍼가 되느냐, 나무기둥을 꽉 붙잡고 현재의 자리를 버티느냐 하는 선택을 할 기로에 서 있다. 구본권 기자 starry9@hani.co.kr

광고

기사공유하기