등록 : 2019.08.25 16:16

수정 : 2019.08.25 20:58

|

|

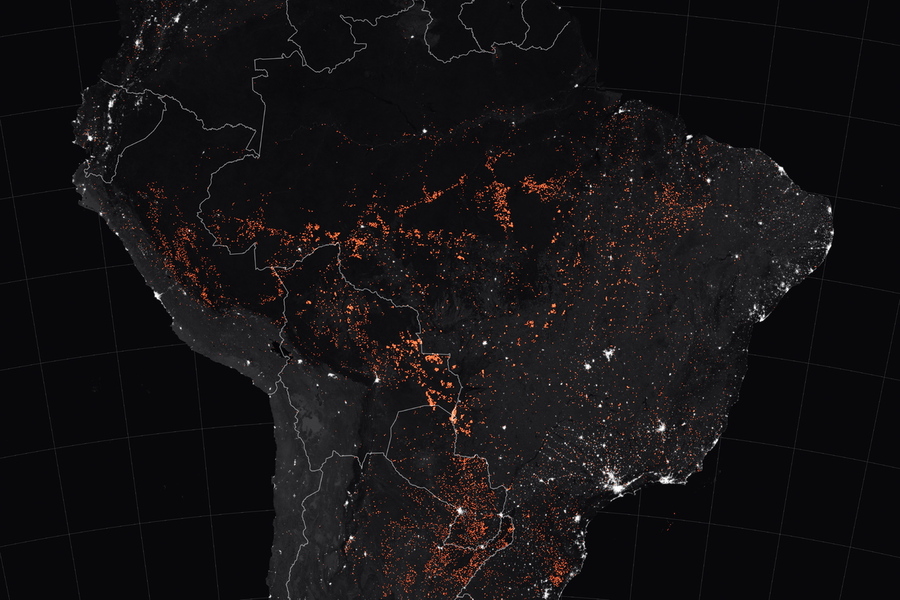

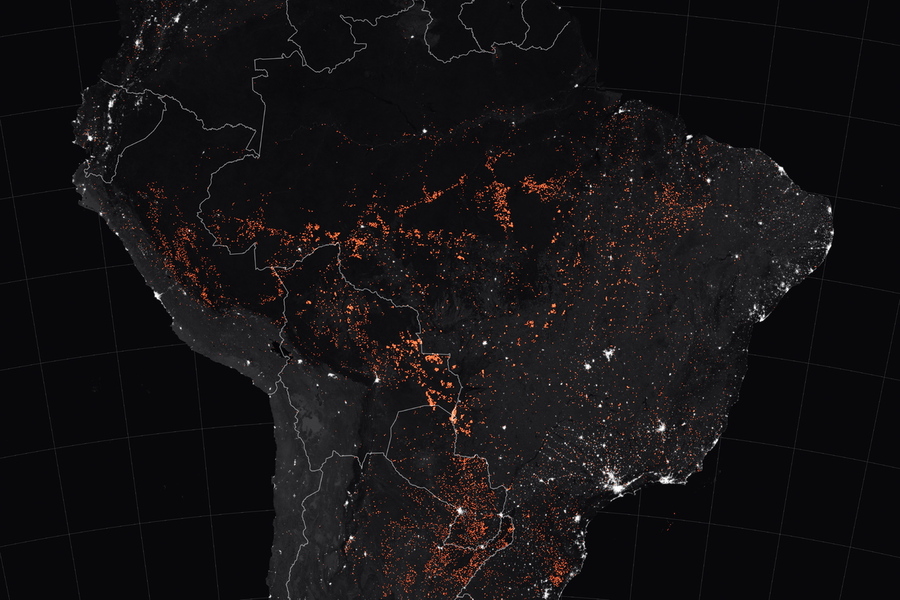

24일 브라질 북부 론도니아주의 아마존 밀림 지역에서 산불이 맹렬한 기세로 숲을 집어삼키고 있다. 포르투 벨료/EDA 연합뉴스

|

북부 6개주에 허큘리스 수송기 등 병력 급파

올해만 산불 84%↑…환경훼손 벌금은 29%↓

보우소나르 정부 ‘개발’ 강행 속 G7 긴급의제로

프·독·EU “남미FTA 비준 재고”…영 존슨 “반대”

|

|

24일 브라질 북부 론도니아주의 아마존 밀림 지역에서 산불이 맹렬한 기세로 숲을 집어삼키고 있다. 포르투 벨료/EDA 연합뉴스

|

‘지구의 허파’로 불리는 아마존 밀림의 화재가 걷잡을 수 없이 번지는 가운데, 브라질 정부가 결국 군 병력을 대거 투입해 산불 진화에 나섰다.

올해 초 취임 직후부터 아마존 개발을 밀어붙이던 자이르 보우소나르 대통령은 산불이 이미 벌목이 끝난 지역에서 일어나고 있으며 온전한 삼림 지역은 안전하다고 강변하고 있다. 하지만, 브라질 안에서 항위 시위가 불길처럼 거세진 것은 물론, 국제사회의 우려와 압박도 커지고 있다. 24~26일 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 아마존 화재가 긴급 의제로 다뤄졌다. 보우소나르 대통령은 ‘브라질의 트럼프’를 자임하는 군인 출신의 극우 정치인으로, 자국 내 아마존 지역의 ‘영토 주권’과 ‘자원개발’ 논리를 앞세우며 유럽이 조성한 ‘아마존 기금’의 전용을 시도하는 등 국제사회와 충돌해왔다.

페르난도 아제베도 브라질 국방부 장관은 24일 산불 진화에 군 투입을 요청한 북부 6개 주에 병력을 급파했다고 밝혔다고 <에이피>(AP) 통신 등이 보도했다. 아제베도 장관은 북부 지역에 주둔 중인 4만4000여명의 병력이 전례 없는 작전에 투입될 것이라며, 1차로 700명이 론도니아주로 이동했다고 밝혔다. 그는 또 최대 1만2000ℓ의 방화수를 쏟아부을 수 있는 초대형 군용 수송기 C-13 허큘리스 2대도 화재 진화에 동원될 것이라고 덧붙였다.

|

|

브라질 공군의 C-130 허큘리스 수송기가 24일 아마존 열대우림의 화재를 진화하기 위해 방화수를 살포하고 있다. 브라질 국방부 제공/AP 연합뉴스

|

브라질 정부가 아마존 화재에 군을 투입한 것은 유럽연합이 브라질산 쇠고기 수입 금지, 자유무역협정 재고 등 경제적 압박까지 경고하며 신속한 진화를 압박한 게 주효했다. 미국 시사주간 <디 애틀랜틱>은 24일 “아마존 화재는 대량살상무기(WMD)보다 더 무섭다”는 제목의 기사에서 보우소나르 대통령을 겨냥해 “(지구의) 기온 상승을 완화하는 데, 한 사람이 인류의 나머지 전체를 망치는 정책을 세우는 권력을 가져선 안된다”고 지적하기도 했다.

브라질 국립우주연구소의 관측 자료에 따르면, 올해 보우소나르 정부가 출범한 이래 지난 23일까지 브라질 전역에서 7만8383건의 산불이 일어나 지난해 같은 기간보다 84%나 급증했으며, 그 절반 이상이 아마존 삼림을 불태웠다. 반면 브라질 당국이 환경훼손으로 벌금을 매긴 건수는 6895건으로 지난해 동기 대비 29.4%나 줄었다. 영국 <비비시>(BBC) 방송은 “브라질 아마존 열대우림의 기록적인 산불 발생 건수는 환경훼손에 대한 벌금의 격감에 상응한다”고 짚었다. 보우소나르 정부가 환경훼손에 대한 ‘불처벌’ 분위기로 밀림 파괴에 청신호를 주고 있다는 것이다.

|

|

미국 항공우주국(NASA·나사)의 지구관측 위성이 지난 15~19일 촬영해 24일 공개한 사진에 광대한 아마존 밀림 지역 곳곳이 벌건 불길로 타고 있는 모습이 포착됐다. 나사 제공/EPA 연합뉴스

|

아마존 환경 보존 문제는 24일 프랑스에서 개막한 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 긴급 현안으로 언급됐다. 올해 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령은 브라질 정부의 아마존 파괴에 항의해 유럽-남미 자유무역협정을 비준하지 않겠다고 밝혔다고 <아에프페>(AFP) 통신이 전했다. 도날트 투스크 유럽연합 정상회의 상임의장과 앙겔라 메르켈 독일 총리도 한목소리로 거들고 나섰다. 그러나 보리스 존슨 영국 총리는 “지금처럼 글로벌 자유무역이 어려운 시기에 또하나의 협약을 취소하는 어떠한 행위도 꺼려진다”며 반대 의사를 보였다.

조일준 기자

iljun@hani.co.kr

광고

기사공유하기