등록 : 2020.01.02 19:46

수정 : 2020.01.05 20:03

|

|

오스트레일리아 빅토리아주 베언즈데일에서 지난달 30일 산불이 일어나 검은 연기가 피어오르고 있다. 베언즈데일/로이터 연합뉴스

|

섭씨 40도 기록적 고온 빈발 초래

인도양 동·서 수온 차이로 이상고온

작년 11월 이후 산불·들불 이어져

마을까지 휩쓴 화마에 12명 희생

인구밀집지역 주민들 바닷가 피신

뉴사우스웨일스에서만 400만㏊ 불타

|

|

오스트레일리아 빅토리아주 베언즈데일에서 지난달 30일 산불이 일어나 검은 연기가 피어오르고 있다. 베언즈데일/로이터 연합뉴스

|

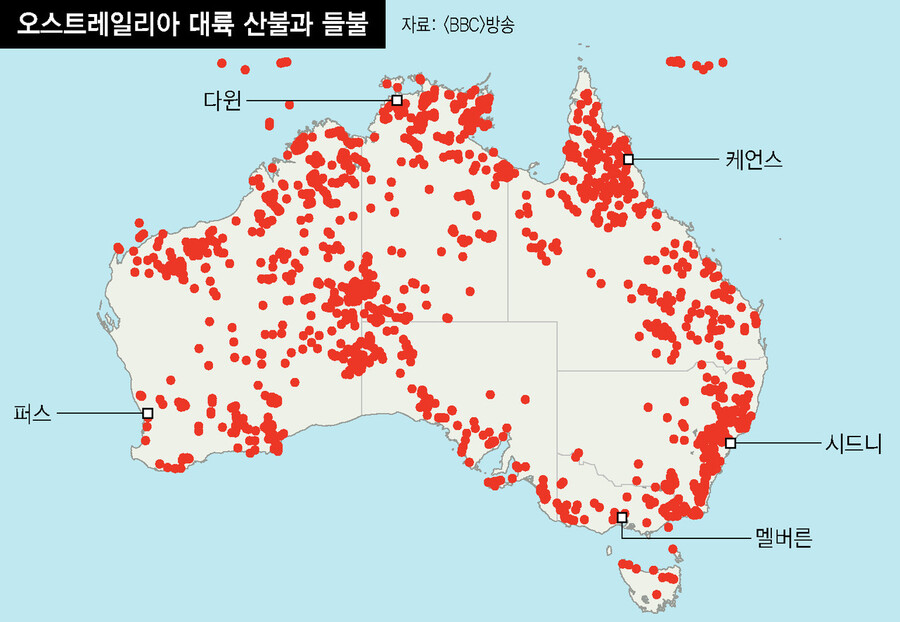

오스트레일리아(호주) 대륙이 ‘불바다’로 변하고 있다. 사상 최고의 고온과 수개월 동안의 가뭄이 불쏘시개 노릇을 하면서 산불과 들불이 전역으로 확산되고 있다. 대형 자연화재의 주요 원인인 오스트레일리아의 기록적 고온은 인도양 동부·서부의 수온이 큰 차이가 나는 ‘인도양 쌍극화’(IOD) 현상 때문이다. 인도양 쌍극화는 지구온난화에 따른 것으로 풀이된다.

여름이 시작된 지난 11월부터 산불과 들불 등 대형 자연화재들이 국토 전역을 뒤덮어, 오스트레일리아에서 적어도 12명이 사망했다. 특히 자연화재는 시드니와 멜버른 등 대도시가 소재한 인구 밀집지역인 동남부의 뉴사우스웨일스와 빅토리아주에서 더욱 극성이다. 산불에 쫓긴 주민들이 바닷가까지 피신해 구조를 기다리는 실정이다.

화재가 가장 극심한 뉴사우스웨일스주에서는 400만㏊(4만㎢)가 불타, 가옥 900채 이상이 전소됐다. 지난해 미국 캘리포니아 산불이 180만㏊, 올해 아마존 화재가 90만㏊를 불태운 것과 비교하면, 오스트레일리아의 화재 사태가 더욱 광범위하고 치명적이라는 사실을 알 수 있다.

100건 이상의 화재가 뉴사우스웨일스주 곳곳을 휩쓸고 있고, 그중 절반은 아직 불길이 잡히지 않아 생명을 위협하고 있다. 섭씨 40도가 넘는 고온과 강한 바람은 화재 진압을 더욱 힘들게 하고 있다. 70m가 넘는 불기둥들이 보고되고 있다. 소방 인력 2500명으로는 진압은 물론이고 인명 구조도 힘든 상태다. 화재는 최근 들어 더욱 극성을 부리면서, 지난달 30일에만 주민 8명이 숨지고, 가옥 200채 이상이 전소됐다. 뉴사우스웨일스 소방당국은 이번 여름에 가옥 916채가 파괴됐고, 8159명이 구조됐다고 밝혔다.

인근 빅토리아주에서도 11월 말부터 화재가 번져 비상사태가 선포된 상태이다. 이스트깁슬랜드 지역의 주민 3만명은 전원 소개됐다. 해안가의 말라쿠타에선 주민과 관광객 등 4천여명이 바닷가로 피난한 상태다. 말라쿠타로 가는 길이 화재로 사실상 모두 봉쇄되면서 경찰은 식수 1.5톤을 배에 싣고 긴급구조에 나섰다. 오스트레일리아 방위군도 군용기와 상륙함, 헬기를 보내 식수를 공급하거나 소방대원들을 이동하는 계획을 세우고 있다.

새해 첫날 번진 뉴사우스웨일스와 빅토리아의 화재가 내뿜은 연기는 2천㎞ 밖의 뉴질랜드에서도 관측됐다. 뉴질랜드 하늘도 화재 연기로 오렌지색으로 물들었다.

오스트레일리아에서는 2009년 뉴사우스웨일스 등지에서 자연화재 2029건이 발생해 173명이 숨진 ‘2009년 검은 토요일’, 1983년 2천건의 화재가 발생해 75명이 숨진 ‘1983년 재의 화요일’ 등 대형 자연화재 사태가 있었다. 올해 화재 사태는 희생자 규모는 이보다 적지만, 이상고온 현상이 지속되면서 국토 전역에서 화재가 빈발한다는 점에서 이례적이다.

오스트레일리아는 1910년 이후 평균 기온이 섭씨 1도가 올랐으며, 지속적인 고온 현상은 1950년 이후부터 빈발하고 있다고 기상청이 밝혔다. 지난 12월은 최고기온을 두차례나 경신했다. 지난 12월17일 평균 섭씨 40.9도를 기록한 뒤 하루 뒤에 41.9도로 기록을 갈아치웠다. 지금까지 최고 평균기온은 2013년의 40.3도였다.

12월 말 들어서는 오스트레일리아 전역의 모든 주에서 섭씨 40도가 넘고 있다. 기상학자들은 오스트레일리아의 이상고온을 촉진하는 요인은 인도양 쌍극화 현상이라고 지적한다. 인도양 서부의 표면 수온이 동부보다 높은 현상이다. 올해 인도양 동부·서부의 수온 차는 60년 만에 가장 크게 벌어진 상태다.

정의길 선임기자

Egil@hani.co.kr

광고

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사