등록 : 2015.07.27 02:14

수정 : 2015.07.27 14:51

|

|

미국 민주당의 유력한 차기 대선 주자인 힐러리 클린턴 전 국무장관이 지난 16일 뉴햄프셔주 도버에서 열린 타운홀 미팅에서 연설하고 있다. 클린턴 전 장관은 최근 소득불평등 완화를 위해 이익공유제를 확대할 것을 공약 제1호로 제안했다. 도버/AP 연합뉴스

|

[글로벌 경제]

기업 실적결산 뒤 이익 일부 노동자에

불평등 해법 각광…미 기업 35.5% 도입

클린턴, 배분 이익 15% 세액공제 제안

미국 민주당의 유력한 차기 대선 주자인 힐러리 클린턴 전 국무장관이 최근 소득불평등 완화를 위해 이익공유제를 확대할 것을 제안해 큰 관심을 끌고 있다. 정글 자본주의의 대표적 국가인 미국에서도 이른바 ‘1% 대 99%’ 사회구조를 바꿔야 한다는 목소리는 높지만, 당선 가능성이 가장 높은 대선 후보가 이를 공약 제1호로 발표했다는 점에서 주목할 만하다.

이익공유제는 기업들이 1년 실적을 결산한 뒤 남은 이익의 일부를 노동자들에게 배분하는 제도를 말한다. 경영진과 노동자들이 노력해 번 성과를 함께 공유한다는 의미에서 ‘공유 자본주의’의 한 사례다. 노동자들에게 자사 주식을 배분하는 우리사주제와 함께 미국 내에선 ‘포용적 자본주의’의 대표적인 제도로 꼽힌다.

클린턴 전 장관이 제안한 방식은 급진적인 것은 아니다. 그는 지난 16일 기업들이 노동자들에게 배분하는 이익의 15%에 상당하는 금액을 2년간 세액공제해주는 방안을 제안했다. 너무 많은 금액이 배분되는 것을 막고자 임금의 10%를 한도로 정했다. 예컨대, 한 기업이 연봉 5만달러인 노동자에게 연봉의 10%인 5000달러를 이익공유제의 일환으로 배분할 경우, 이 기업은 750달러의 세액공제 혜택을 받는다. 클린턴 선거캠프 쪽은 이 제도가 활성화할 경우 10년에 걸쳐 100억~200억달러의 재정 소요가 발생할 것으로 추정했다.

클린턴 전 장관은 16일 연설에서 “기업들이 자사 경영진과 주주들뿐만 아니라 노동자들과 고객들, 그리고 지역사회와 국가를 보살피도록 할 필요가 있다”고 말했다. 그는 “기업이 자사 노동자들도 사업에 지분을 가진 것처럼 대우한다면 노동자들은 더 열심히 일하려 할 것”이라며 이 제도를 옹호했다.

클린턴 전 장관의 이익공유제 공약이 반향을 얻는 것은 지난 수십년간 기업들의 생산성은 크게 향상된 반면에 그 과실이 노동자보다는 주로 경영진과 투자자에게 돌아갔기 때문이다. 미국 경제정책연구소(EPI) 조사 결과를 보면, 1948~73년 생산성과 시간당 임금은 각각 97%, 91% 증가했다. 그러나 1973~2011년에는 생산성은 94% 증가한 반면 시간당 임금은 9%밖에 오르지 않았다. 또 기업들의 이익 증가가 주가에 반영되면서 나타나는 자본이득도 투자자들과 스톡옵션을 받은 경영진에게 돌아갔다. 중산층의 임금 정체 현상이 구조적으로 나타날 수밖에 없는 구조다.

미국은 세계 최강국이면서도 복지에 인색하기로 유명한 나라다. 미국 우파들은 일을 하지 않으면서 복지 혜택을 받으려는 일부 무임승차자 현상을 과대포장하면서, 복지 혜택을 최소화하려는 경향을 보여왔다. 그러나 이익공유 방식의 제도에 대해서는 민주·공화당을 막론하고 지지하는 정치인들이 많다. 이는 기업의 이익을 세금으로 거둔 뒤 이 기업과 관련이 없는 일반 국민들에게 배분하는 전통적인 복지제도와 달리, 기업의 이익을 해당 기업에 종사하는 노동자들에게 직접 배분하는 이 제도의 특성과 관련이 있다. 즉, 노동자들의 성과에 기반해서 이익을 배분하므로 이른바 ‘복지병’ 논란에 휩싸일 이유가 별로 없다. 오히려 생산성 향상을 유도할 수 있다.

‘복지병’을 비난한 대표적인 정치인인 로널드 레이건 전 대통령조차도 이익공유의 개념을 지지했다. 그는 1974년 보수 청년단체인 ‘자유를 위한 젊은 미국인들’(YAF)에서 연설하면서 “자본주의는 모든 이들을 ‘가진 자’로 만들 수 있다”고 말했다. 그는 “소득은 자본과 노동이라는 두가지 원천에서 나온다”며 “노동자가 동시에 두가지 원천에서 소득을 얻는다면 그는 생산을 증가시키는 데 진정으로 이해관계를 갖는다”고 말했다.

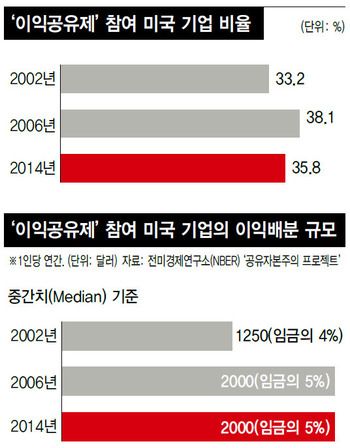

그래서인지 이미 이익공유제를 도입한 기업도 상당수 있다. 럿거스대학의 조지프 블라지, 더글러스 크루스 교수와 하버드대학의 리처드 프리먼 교수 등 3명이 전미경제연구소(NBER) ‘공유자본주의 프로젝트’의 일환으로 조사한 결과를 보면, 미국 기업들 가운데 이익공유제를 도입한 기업의 비율은 지난해 35.8%로 적지 않은 규모다. 그러나 이들 기업이 노동자에게 배분하는 이익의 규모는 1인당 연간 2000달러(중간값 기준)에 그쳤다. 임금의 5% 수준이다.

블라지 교수 등 세 학자는 18일치 <뉴욕 타임스> 기고문에서 “이 프로그램이 노동자들의 문제 해결 참여와 훈련 확대, 고용 안정과 결합할 때 생산성을 증가시키고 노동자에게도 혜택을 주는 것으로 조사됐다”고 밝혔다. 미국진보센터(CAP)도 21일 보고서에서 “이익공유제를 채택한 기업들은 임금 인상 폭이 컸으며, 파산 위험이 낮다는 분석 결과가 있다”고 밝혔다.

그러나 일각에선 이 제도의 한계도 지적한다. 피터 카펠리 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수는 <타임> 기고문에서 “대부분의 노동자들은 자신이 조금 더 열심히 일한다고 해서 기업 이익이 늘 것이라고 생각하지 않는 경향이 있는 만큼, 이 제도는 노동자들이 기업의 주요 의사결정에 대한 참여도가 높아질 때만 의미가 있다”고 말했다. 그는 또 “기업들은 한편으론 이익금을 배분하면서 다른 한편으로는 그만큼 임금을 줄이는 편법을 쓸 수도 있다”고 지적했다.

워싱턴/박현 특파원

hyun21@hani.co.kr

광고

기사공유하기