등록 : 2016.01.25 19:57

수정 : 2016.01.25 20:50

지난해 한국 원유수입액 43% 감소

경상흑자 1000억달러 돌파에 큰몫

수입국 이득이 산유국 손실 상쇄

경제 성장기 통했던 선순환 효과

이번엔 불투명 경기 전망에 불통

증시 요동에 실업자 양산 역효과

산유국들 재정위기 우려도 확산

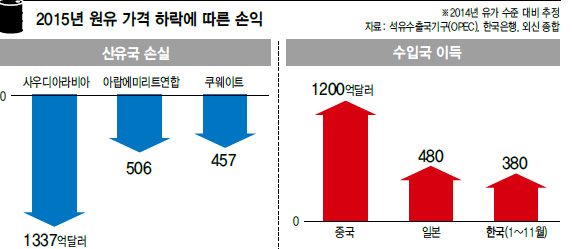

지난해 1~11월 한국은 원유를 사는 데 510억5천만달러(약 61조원)를 썼다. 수입량이 늘었는데도 치른 값은 2014년 같은 기간에 견줘 42.6%나 줄었다. 평균 도입 단가가 배럴당 104.9달러에서 55달러로 폭락했기 때문이다. 유가 하락은 천연가스나 다른 석유 제품 가격 하락도 동반해, 지난해 경상수지 흑자가 최초로 1000억달러를 돌파하는 데 기여했다. 중국도 지난해 원유 가격 하락으로 1200억달러, 일본도 480억달러를 절약한 것으로 추산된다.

1970년대 석유 파동이나 80년대 중후반 ‘3저 호황’을 떠올리면, 1년 6개월 간 70%가량 떨어진 유가는 비산유국 경제에 큰 원군이 될 법하다. 저유가는 ‘산유국 손해=수입국 이득’의 제로섬 게임이거나, 수입국 경제를 자극해 세계 전체로는 산유국들의 손실을 상쇄하는 이상의 효과를 낸다는 게 정설로 받아들여져왔다. 하지만 지금은 그런 징후가 뚜렷하지 않고, 과거 ‘공식’이 유효하지 않다는 시각이 확산되고 있다.

우선 시기가 문제다. 세계 경제의 회복세가 탄탄하지 않은 가운데 유가 폭락이 수입국 경제에 그만큼 선순환 효과를 내지 못한다는 것이다. <이코노미스트>최신호는 “석유 소비국들의 저유가에 따른 이득은 일반적으로 산유국의 손실을 능가했지만 올해는 세계 증시를 요동치게 만들 뿐”이라며, 저유가로 절약된 돈이 수요 증가로 충분히 연결되지 못하고 있다고 진단했다. 경기 전망이 불투명하니까 절약된 돈을 투자나 소비에 쓰는 데 제약이 있다는 것이다. 국제통화기금(IMF)이 19일 경제성장률 전망치를 이전보다 낮춘 나라들 중 중국·인도·독일·영국·스페인·이탈리아는 모두 경제 규모가 큰 석유 수입국들이다.

한국은행도 최근 저유가의 영향에 대한 보고서에서 “수입국의 교역 조건이 개선되고 있으나 글로벌 경기의 회복세가 미약하고 불확실성이 높아 설비투자와 소비에 미치는 긍정적 효과가 제약되고 있다”고 분석했다. 한은의 다른 보고서는 “세계 경제의 성장세가 강하던 1980년대에는 저유가의 긍정적 효과가 컸지만, 2008년과 최근의 유가 하락은 세계적 상품 수요가 부족한 가운데 진행돼 이런 효과가 상쇄되고 있다”고 설명했다. 유가 하락이 중국 경제의 경착륙 가능성과 함께 연초 세계 주식시장을 폭락세로 빠트린 점도 이런 해석의 근거가 된다.

하락 폭과 속도도 불확실성을 키운다. 사우디아라비아의 지난해 재정적자 규모는 국내총생산(GDP)의 15%까지 늘었다. 고유가 시기에 씀씀이가 커진 산유국들이 저유가에 적응하기 힘들고, 자원 신흥국들의 민간 부채도 급증한 상태라 유가 폭락이 이들 국가의 재정·금융위기를 촉발할 것이라는 우려가 커졌다. 브라질·러시아·사우디아라비아·베네수엘라 등이 위태롭다는 진단이 나온다.

세계 경제에서 비중이 커진 산유국들의 수입 수요 감소도 저유가 효과를 반감시킨다. 지난해 한국의 러시아, 브라질, 아랍에미리트연합에 대한 수출은 각각 53.7%, 38.4%, 15.7% 줄었다.

산유국이면서 석유 수입국이기도 한 미국에서도 저유가 효과에 대한 논란이 이어지고 있다. 세금 비중이 높은 한국과 달리, 미국의 갤런(약 3.8ℓ)당 가솔린 가격은 2014년 4월 3.7달러(약 4400원)에서 최근 1.9달러까지 절반 수준으로 떨어졌다. 미국 정부는 지난해 가구당 700달러씩 소득 증가 효과가 있다고 추산한다. 하지만 지난해 초 저유가가 미국 경제에 0.7%포인트의 성장 효과를 낼 것이라던 제이피모건체이스는 올해 그 효과를 0.1%포인트로 낮춰 잡았다. <뉴욕타임스>는 고유가 때에 견줘 석유시설 투자가 절반으로 떨어지고 석유업계에서 실업자가 양산되면서 저유가의 역효과를 거론하는 이들이 늘었다고 전했다.

한은 국제경제부 이재원 과장은 “저유가가 우리나라에 부정적 효과가 더 강하다고 말할 수는 없지만, 불확실성이 높아져 과거보다 부정적 측면이 부각되는 것은 분명하다”고 말했다.

이본영 기자 ebon@hani.co.kr

광고

기사공유하기