등록 : 2018.03.23 16:49

수정 : 2018.03.23 23:24

미국 이어 아시아 증시도 폭락세

“미국 소비자·기업도 피해” 전망

회복세 세계경제·무역질서 먹구름

WTO 무시한 미국 일방주의 극성에

중국 등의 보복의 악순환 우려

미·중 밀접한 한국 경제도 걱정

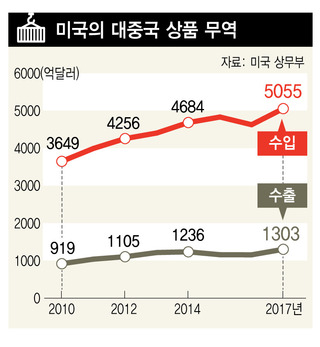

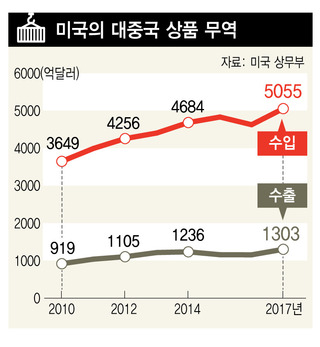

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시각) ‘무역 전쟁’의 루비콘강을 건넜다. 미국이 북한에 대해 써온 표현 “최대의 압박”(로버트 라이트하이저 무역대표부 대표)을 중국에도 사용하고 나선 가운데 회복기의 세계 경제에 먹구름이 드리워지고 있다.

‘관세 폭탄’은 진작 예고된 것인데도 금융시장을 강타했다. 그만큼 강력한데다 ‘확전’ 가능성을 내포하기 때문이다. 중국 증시는 23일 상하이종합지수가 3.39% 떨어졌다. 앞서 ‘대통령 각서’ 서명 직후 미국 다우존스산업평균지수도 2.93% 하락했다. 트럼프 대통령은 이 조처가 “우리를 더 강력하고 부유한 나라로 만들 것”이라고 했다. 그러나 금융시장은 미국이 양보를 얻어내고 중국은 그만큼만 손해 보는 ‘제로섬’이 아니라 ‘마이너스섬 게임’으로 받아들였다.

이번 조처가 두루 해롭다고 보는 첫째 이유는 미국 기업과 소비자의 부담도 키울 것이라는 점이다. 철강과 알루미늄 관세 부과 때도 같은 반론이 나왔다. 미국 수입시장에서 중국산은 컴퓨터·가전제품은 46%, 가구와 가정용설비는 56%를 차지한다. 싼 중국 제품에 길들여진 미국인들에게 관세 효과가 전가될 수 있다. 중국산 중간재를 쓰는 미국 업체들의 부담도 커진다. 공화당 소속인 오린 해치 상원 재무위원장은 “미국인들의 살림살이가 더 쪼그라들 위험이 있다”고 말했다.

또 하나는 보복의 악순환 가능성이다. 중국은 트럼프 대통령의 발표 뒤 연간 30억달러어치의 미국산 철강, 돼지고기 등에 보복관세를 매기겠다고 발표했다. 미국이 밝힌 중국산 부과 대상(600억달러어치)에 견줘 매우 적지만, 이는 앞서 미국이 발표한 철강·알루미늄 관세에 대한 보복일 뿐이다. 22일 터진 ‘관세 폭탄’에 추가 대응이 이어질 수 있다. 추이톈카이 주미 중국대사는 “누군가 무역 전쟁을 일으킨다면 우리는 틀림없이 반격하고 보복하겠다”고 말했다. 최근 집권 2기를 시작한 시진핑 중국 국가주석으로서도 미국에 너무 무르게 보이는 것은 부담스럽다. 중국의 보복 우려에 미국 항공기 업체 보잉(-5.2%)이나 중장비 업체 캐터필러(-5.7%) 등의 주가가 폭락했다.

더 심각한 것은 미국이 세계무역기구(WTO)를 축으로 2차대전 뒤 자국이 육성한 자유무역 질서를 스스로 무시했다는 점이다. 미국은 특정 품목의 불공정 무역을 제재하는 상계관세·반덤핑관세 등의 수단을 건너뛰어 특정 국가 상품에 무더기로 일방적 관세를 부과하고 나섰다. 유럽연합(EU)과 일본은 이를 세계무역기구로 가져가자고 했지만 미국은 일방주의를 택했다.

<월스트리트 저널>은 백악관이 중국의 지식재산권 침해를 시정하는 목표를 제시하지도 못했다고 지적했다. 무차별적 보복일 뿐이라는 얘기다. 미·중이 공히 “무역 전쟁에서는 승자는 없다”고 인정하고, 일부에서는 2차대전의 한 원인으로 지목되는 극단적 보호주의의 위험성을 경고하지만 미국은 멈추지 않고 있다.

|

|

미국이 22일(현지시각) 중국산 수입품 600억달러 상당에 고율 관세를 부과하겠다고 발표한 가운데, 23일 중국 베이징 증권거래소에서 투자자들이 급락하는 주가 그래프를 쳐다보고 있다. 베이징/AP 연합뉴스

|

중국과 미국이 1·2위 무역 상대인 한국의 피해도 우려된다. 중국의 산업 생산이 줄면 중국의 대미 수출품에 들어가는 국내산 중간재의 수출이 줄어들 수 있다. 대외경제정책연구원의 보고서를 보면, 2016년 한국의 중간재 수출 중 920억달러(29.0%)어치가 중국으로 갔다. 현대경제연구원은 무역 전쟁 격화로 세계 평균 관세율이 현재의 4.8%에서 10%로 높아지면 경제 성장률은 0.6%포인트 하락할 것으로 전망했다. 천용찬 현대경제연구원 선임연구원은 “세계 무역 2대 강국인 미·중이 무역 제재에 돌입하면서 이들 나라와 거래하는 모든 국가들이 영향을 받게 됐다”고 말했다.

이본영 최현준 기자

ebon@hani.co.kr

광고

기사공유하기