|

|

국방부는 자체 보유하고 있는 17권 1700여쪽 분량의 베트남전 관련 외교문서를 오는 5일 일반에 공개한다. 이들 문서에는 국군의 월남 파병에 대한 국회 동의 관련 문서, 한-월 및 한-미간 군사실무약정서, 한국의 핵무기비확산조약(NPT) 가입 관련 자료 등이 포함돼 있다. 서울/연합뉴스

|

베트남전 관련 외교문서 공개

참전국 외무장관 회의 “북이 한반도·주변 위협”

미국, 한국 핵개발 가능성 우려 NPT 가입 요구

한국, 북·중 핵 위협에 안전보장 각서받고 가입 국방부가 베트남전 관련 외교문서 17권 1700여쪽을 2일 오후 언론에 공개했다. 여기에는 △한국의 핵확산금지조약(NPT) 가입 자료 △국군의 베트남 파병에 관한 국회동의, △한-월(베트남) 및 한-미간 군사실무약정서 △해외근무수당 관련 자료 등이 포함돼 있다. 외교통상부가 지난 8월25일 브라운 각서를 포함해 1965∼73년 기간에 걸친 베트남전 관련 외교문서 49권 7400여쪽을 공개한 데 이은 후속 조처다. 국방부 공개 문서는 5일부터 서울 용산 전쟁기념관내 국방부 군사편찬연구소 정보자료실에서 열람할 수 있다. 이번 문서공개에서는 한국의 핵확산금지조약(NPT) 가입 당시 한국 정부가 어떤 입장을 취했는지, 그리고 왜 미국이 NPT 가입을 종용했는지를 보여주는 대목이 비교적 생생하게 드러나 있다. 또 박정희 정부가 1960년대말 아시아 지역에서 공산세력을 견제하기 위해 지역방위기구(안보기구) 창설을 시도하는 과정 등 냉전형 대결 외교의 실상도 보여주고 있다. NPT 둘러싼 설전= 미국은 베트남전의 장기화로 주한미군 2개 사단이 차출될 가능성이 제기되고 북한의 도발사태가 계속되자 남한이 핵개발을 시도할 수 있다고 판단했다. 이에 따라 미국은 박정희 정부에 NPT 가입을 적극적으로 요구했다. 박정희 정부는 1968년 7월 미국쪽에 NPT에 가입하겠다는 통보를 했지만, 통보를 전후해 심각하게 고민을 했다. NPT에 가입하면 핵무기 개발이 원천 봉쇄될 뿐아니라, NPT에 가입하지 않은 중국의 핵공격 가능성도 우려된다는 것이었다. 1968년 6월28일 최규하 당시 외무장관은 포터 주한 미국대사를 면담했다. 당시 정부는 핵공격 등에 대한 대한 안보공약을 재확인하는 각서를 미국에 요구했고, 미국은 한미상호방위조약으로 충분한 것 아니냐는 입장이었다. “한국 쪽에서 (핵확산금지조약 가입을) 질질 끌다가 ‘불쾌한 그룹’(Unpleasant Group)에 끼지 않도록 하기 바란다.”(포터 주한 미국대사) “가장 맹방인 한국을 설득시키지 못하고 있으면서 귀하가 무슨 대한 외교를 잘하고 있다고 말할 수 있겠는가.”(최규하 외무장관) 외교적 언사이지만 두 사람의 말 속에는 가시가 담겨 있다. 결국 이튿 날인 6월29일 포터 대사는 한국의 안전보장에 관한 미 정부의 입장을 밝힌 각서를 휴대하고 최 장관을 다시 찾았다. 정부는 포터 대사가 가져온 각서의 문구 수정을 거쳐, 1968년 7월1일 포터 대사에게 조약서명에 대한 훈령을 보냈다고 통보했다.

1주일 후인 7월8일 외무부 구미국이 작성한 ‘NPT에 대한 대한민국의 가입에 따르는 제문제 설명’이라는 총 10개항의 문서는 “중공과 북괴가 본 조약에 가입하지 아니함으로써 아국이 핵위협에 직면하게 될지도 모른다는 우려에 대해서는 미국으로부터 보장을 받아 둠으로써 커버될수 있다”고 밝히고 있다. 또 정부는 “3개월전에 일방적 통고로 탈퇴를 할 수 있다”는 점도 서명 배경으로 고려한 것으로 드러났다. 실제로 북한은 이 조항에 근거해 93년 탈퇴를 통보했다. 지역방위기구 창설= “나는 월남이 공산침략의 유일한 장소가 아님을 여러분에게 상기시킨 바 있다.” 최규하 장관은 1969년과 1970년 열린 베트남 참전 7개국 외무장관 회의에서의 한 연설에서 이렇게 말하고, △1·21 사태 △푸에블로호 납치 △제주도 무장공비 상륙 시도 △울진·삼척 게릴라 침투 등 북쪽의 도발 사건을 거론했다. 최 장관은 또 “일본 경찰당국에 따르면 북괴 정권은 남한에 대한 세균전 수행을 위해 1969년 한 일본 상사에 콜레라 및 기타 전염병균을 북으로 선적하도록 은밀히 발주했다”며 의혹을 제기하기도 했다. 이런 한국 정부의 ‘노력’에 부응해 다른 참전국 외무장관들도 공동성명의 일부분을 할애해가며 동조의 뜻을 표했다. 70년 파병국 외무장관 회의의 공동성명서는 “북괴가 추구하고 있는 호전적 정책을 주시한다. 그러한 행위는 중대 관심사가 아닐 수 없다. 우리는 (북괴가) 한반도 및 그 주변 지역의 평화와 안전을 위협한다는 종래의 합의를 재천명했다”고 명시했다. 박정희 당시 대통령이 “아시아 지역에서 중국과 북한 등 공산세력이 더 이상 확대되지 않도록 한다”는 취지로 ‘지역적 방위기구’ 창설을 구체적으로 검토하고, 미국과 교섭하도록 지시한 것도 이런 맥락의 냉전형 대결외교 정책이다. 그러나 관련부처에서 작성한 시안을 보면 일본과 대만이 참여하지 않고 있는 등 현실적 문제에 대한 충분한 검토가 빠져있어 제대로 추진되지 못한다. 당시 우리 외교의 미숙함과 역량의 한계를 보여준다. 강태호 기자, 연합뉴스 kankan1@hani.co.kr

전투 아닌 때 사고는 미군이 보상 한국군 ‘핏값’ 65억여달러

|

|

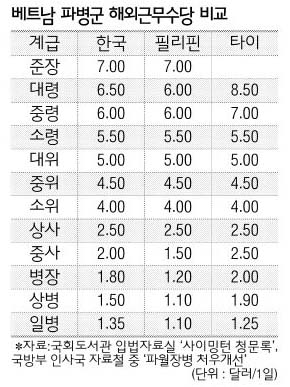

베트남 파병군 해외근무수당 비교

|

기사공유하기