등록 : 2006.04.24 19:08

수정 : 2006.04.24 19:29

<한겨레> 선진대안포럼 1부 대안을 향한 성찰 ⑩ 개발, 토건국가의 발톱

냉전과 독재의 시대가 가고 평화와 민주의 시대가 왔어도, 변하지 않은 게 있다. ‘개발 패러다임’이다. 민주세력을 자처했던 ‘민주화 이후’ 정부에서도 그 본질은 크게 변하지 않았다. 오히려 강화됐다. 〈한겨레〉 선진대안포럼은 이 개발의 문제가 진보개혁 세력의 미래를 개척하는 데 중대한 걸림돌로 작용하고 있다고 판단했다.

일찍부터 토건국가, 신개발주의 등의 문제에 천착해온 전문가들을 지난 1일 한겨레신문사에 초청해 토론회를 열었다. 조명래 단국대 교수, 이필렬 방송대 교수, 김혜정 환경운동연합 사무총장, 서형원 초록정치연대 정책위원, 김호기 연세대 교수, 홍성태 상지대 교수 등이 참석했다. 개발주의에 맞선 생태패러다임 및 환경운동 진영에 대한 비판적 성찰도 이뤄졌다. 개발주의가 신개발주의로 탈바꿈하는 사이, 환경운동은 거듭남의 진통을 겪고 있었다. 토론 전문은 인터넷 한겨레(www.hani.co.kr)에서 내려 받을 수 있다.

먹이사슬로 얽힌 건설사업, 세금낭비·환경파괴 주범

개발부처·공사 구조개혁 통해 ‘토건공화국’ 해체해야

한국은 개발국가다. 세계적으로 전무후무한 수준이다. 조명래 단국대 교수가 ‘태생부터’ 개발국가였던 한국의 역사를 짚었다. 대한민국사를 이렇게 쓸 수도 있다.

“전쟁 이후 ‘부흥부’를 중심으로 재건이 시작됐다. 개발이 국가의 최우선 과제였다. 1960년대부터 경제기획원과 건설부가 이를 맡았다. 경제기획원이 기획하고 건설부가 개발했다. 경제논리가 개발논리를 이끌며 국토공간을 지배했다. 90년대 중반 이후 경제기획원은 폐지됐다. 그러나 건설담당 부서의 비중과 역할은 더 커졌다.”

2002년 기준으로, 환경부 연간예산은 1조2021억원이다. 건설교통부 예산은 14배 많은 15조5443억원이다. 한국 건설업 생산액은 국내 총생산의 10%를 웃돈다. 경제협력개발기구(OECD) 가운데 가장 높다. 다른 나라들은 4~6% 수준이다. 2002년 국내 건설업체가 수주한 총 공사액은 118조원이다. 국내 총생산(596조원)의 20%였다. 재벌그룹이 건설업에 성장기반을 두고 있는 것은 우연이 아니다.

건설·개발·토건이 국가의 지배이데올로기와 국민의 상식으로 통하는 나라에선 다음과 같은 일들이 일어난다. 우선 국가가 대규모 국토건설을 주도한다. 국민의 혈세가 들어간다. 개발실행은 민간기업들이 맡는다. 개발의 결과는 소수의 소유주에게 특권적 이득을 준다. 나라 전체에 돌아다니는 돈의 20%가 이 ‘건설의 광주리’에 담겨 있다. 서로 주워가려고 “정치인, 관료, 전문가, 투자자, 기업가, 소비자들이 복잡한 먹이사슬을 형성해 끊임없이 새로운 개발 프로젝트를 만들어 ‘개발연대’를 도모한다.”(조명래 교수)

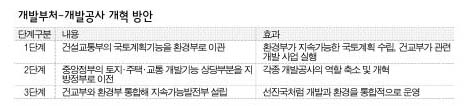

〈한겨레〉 선진대안포럼 토론 참석자들은 이 고리를 끊을 대책을 궁리했다. 개발부처와 개발공사의 혁신이 유일한 방법이라고 입을 모았다. ‘개발행정의 녹색화 프로젝트’다. “막대한 사회적 비용을 치르게 만드는 제도적 실체를 개혁해야 한다. 이들이 부패와 파괴와 세금탕진의 주범이다.”(홍성태 상지대 교수)

조명래 교수가 하나의 경로를 제안했다. “세계 여러 나라 가운데 유독 한국에만 있는 건설교통부지만, 이를 하루 아침에 없앨 수는 없기 때문에” 일정한 시간을 두고 우회로를 걷자는 이야기였다. 우선 국토계획기능을 건교부에서 환경부로 보낸다. 국토계획은 ‘지속성’의 가치 아래 구상될 것이다. 기획기능을 넘겨준 건교부는 각종 개발사업을 ‘시행’하면 된다. 그 가운데 전 국토를 대상으로 하지 않는 대다수의 개발사업은 지방정부에 넘겨준다. 자연스럽게 개발 ‘시행’에 대한 건교부의 부담도 줄고, 이를 대행해 전 국토를 누볐던 개발공사들의 역할도 감소할 것이다. 지방정부와 지역토호의 유착 문제가 남아 있지만, 이는 풀뿌리 민주주의를 통해 해결해야 할 과제다. 조 교수는 “이런 방식을 거쳐 마지막으로 건교부와 환경부를 통합해 유럽 국가들이 운용하는 ‘지속가능발전부’를 만들자”고 말했다.

건교부와 함께 개발을 주도하는 개발공사의 개혁 방안에 대해서도 의견이 많았다. 김혜정 환경운동연합 사무총장은 “지금 이뤄지고 있는 발전소 및 댐 건설은 각종 개발공사의 사회경제적 기반을 확대재생산하기 위해 추진되고 있다”고 말했다. 서형원 초록정치연대 정책위원은 “우체국을 제외하면 각종 공사들이 진정으로 공공의 기능을 하고 있는지 의심스럽다”고 말했다.

이필렬 방송대 교수가 하나의 방안을 내놓았다. 우선 개발공사들을 크게 두 범주로 나눴다. “농촌공사나 수자원공사 등 국토를 파괴하는 기능을 가진 공사들은 대대적으로 구조개혁을 해야 한다. 예컨대 농촌공사는 간척·건설 사업이 아니라 농민서비스 사업에 중심을 둬야 한다. 그리고 필수공공재를 다루는 한국전력, 가스공사, 지역난방공사 등은 시민·노조·정부가 민주적으로 관리·감시·조정하는 쪽으로 개혁해야 한다.” 그 위상에 걸맞게 실제로 ‘공공필수재’를 다루는 분야는 시민감시 체제가 작동하도록 개혁하고, 개발·토건에 치중해 이권을 확대재생산하는 분야는 장기적으로 없애 나가야 한다는 이야기다.

조명래 교수는 조금 다르게 말했다. 공공필수재 분야는 아예 정부가 떠안으면서 각종 공사 전체를 점진적으로 해소해야 한다고 지적했다. “세계화 추세 등을 감안하면 각종 공사는 결국 효율성의 압력에 직면해 민영화의 길을 걷게 된다. 그렇게 되면 전력·물·교통 등의 물가가 엄청나게 치솟는다. 영국 등의 사례가 대표적이다.” 실제로 한국의 개발공사들은 민영화 경로의 초입 단계에 들어섰다. 개발부처의 총체적 혁신을 하루라도 빨리 서둘러야 할 이유다.

안수찬 기자

ahn@hani.co.kr

|

‘박정희 개발주의’ 대체한 ‘노무현 신개발주의’

참여정부 지역균형정책 개발논리에 갇혀

국가 대신 시장 주도…더 친자본·반환경

신개발주의는 개발주의의 신자유주의 버전이다. “환경의 경제적 가치를 극대화하는 것”으로 집약할 수 있다. 국가 대신 시장이 환경을 지배한다. 민주화 세력 또는 진보개혁 세력이 부딪힌 딜레마가 이 대목에 있다. 박정희식 개발주의를 ‘노무현식 신개발주의’로 대체했다는 비판에 휩싸인 것이다.

이필렬 교수는 “전 국토가 개발의 열병을 앓게 된 데는 민주화 주도 세력의 책임도 있다”고 지적했다. “민주화 세력이 옛 개발주의 세력에 어떤 방식으로 대응하는지를 봐라. ‘이제 우리도 박정희 때보다 더 잘할 수 있다’고 말한다. 실제로는 그런 능력이 없다. 다른 가치를 지향했던 사람들이 개발의 패러다임으로 어떻게 박정희 신화를 이길 수 있겠나.”

김혜정 사무총장은 박정희식 개발주의와 노무현식 신개발주의의 차이를 이렇게 설명했다. “참여정부 개발정책의 본질은 박정희 시기와 다를 게 없다. 오히려 과거보다 더 친자본적이다. 기업들에게 더 많은 개발이익이 돌아가고 있다. 환경의 관점에서 보자면 시장 및 지방정부가 개발사업을 주도하는 오늘의 상황이 과거 국가가 주도하던 시절보다 더 나쁘다.”

참여정부가 내세우는 지역균형발전 사업이 대표적이다. 이필렬 교수는 “그 구상은 참신하지만 방법은 옛날과 똑같다”고 평가했다. “과거 박정희 시절 대덕연구단지를 만들던 것처럼 일부 땅을 떼어 그 안에 공공기관들을 묶어 집어넣는다. 공공기관들이 그 지역에 융합되어 실제로 지역발전이 이뤄지는 게 아니다.”

개발의 문법을 그대로 본따고 그 안에 시장의 논리를 투입한 결과는 국민 각자의 삶에도 영향을 준다. 이필렬 교수는 “시장 참여 능력이 있는 사람은 ‘웰빙’하는 삶을 살게 될 것이고, 그렇지 않으면 환경적으로 열악한 삶을 살게 될 것”이라고 말했다. 물과 공기조차 부자와 빈자를 나눠 누리게 하려고 민주화세력이 권력을 잡은 것은 아니라는 게 참석자들의 공통된 지적이었다.

안수찬 기자

|

|

|

광고

기사공유하기