등록 : 2018.07.05 05:01

수정 : 2018.07.05 10:54

|

|

2009년 4대강 개발사업이 진행중이던 나주시 승천보의 모습. 윤운식 기자

|

[당시 정부 부처 어떻게 휘둘렸나]

“대운하 사업 포기” 선언 두달만에

MB, 정종환 장관에 “하천 정비하라”

국토부, “처음엔 수자원 확보 어렵다”

나중엔 ‘최소 수심 3m 준설안’ 보고

재지시받자 타당성 기술 분석 않고

MB 의중 그대로 반영한 계획안 내

|

|

2009년 4대강 개발사업이 진행중이던 나주시 승천보의 모습. 윤운식 기자

|

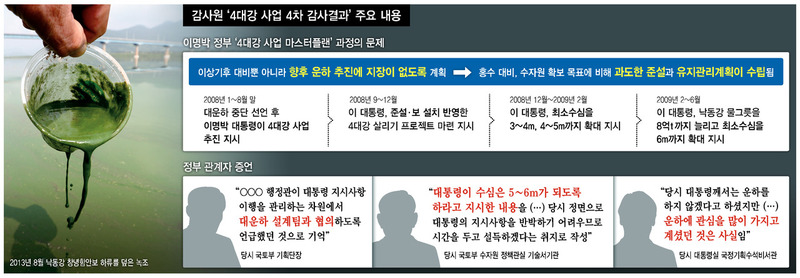

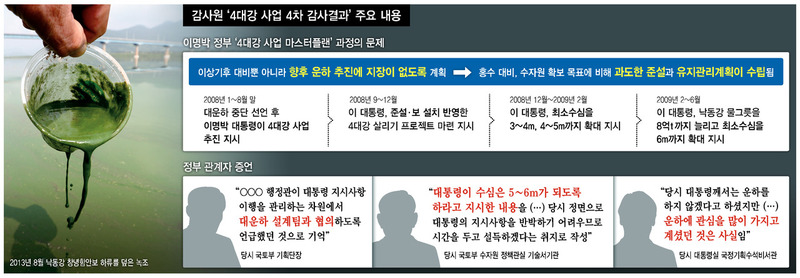

2008년 8월 말 이명박 전 대통령이 전화로 당시 정종환 국토해양부 장관을 찾았다. 용건의 핵심은 하천정비사업 추진 지시였다. 4대강 사업은 이렇게 시작됐다. 이 전 대통령이 여론을 따르겠다며 대운하 사업 포기를 선언한 지 불과 두달 만이었다.

국토부가 이 전 대통령의 지시에 따라 2008년 11월 처음 마련한 4대강 사업안은 사업비 13조9천억원을 들여 4대강에서 퇴적이 심한 구간을 준설해 홍수를 예방하고 친수공간을 확보하는 것이 주 내용이었다. 이를 위해 필요한 준설량은 2억2천만㎥, 보는 소형 수중보 4개로 잡혔다. 하지만 이 보고를 받은 이 전 대통령이 가장 깊은 곳의 수심이 5~6m가 되게 굴착할 것과 수자원 확보 등의 내용을 반영해 사업계획을 재작성하도록 지시하면서 최종 준설량은 5억7천만㎥, 보는 중·대형보 16개로 늘었다.

감사원이 4일 발표한 감사보고서에는 이 전 대통령이 4대강 사업과 관련해 내린 깨알 같은 지시와, 이 지시가 운하 추진을 위한 사전 준비임을 알면서도 순응한 정부 부처들의 모습이 적나라하게 나타나 있다. 공무원들은 처음에는 이견을 제시하는 듯했으나 대통령의 강력한 의지를 확인하고는 태도를 바꿨다.

보 건설로 수자원을 확보하라는 대통령의 지시를 받은 국토부에서도 처음에는 연중 일정한 수심을 유지해야 하는 보를 통해서는 근본적인 수자원 확보가 어렵다는 지적이 제기됐다. 하지만 그 목소리는 국토부 밖으로 나가지 못했다.

대통령의 뜻이 운하 추진에 있음을 파악한 국토부는 2009년 2월 최소수심 2.5~3m 준설만으로도 홍수와 물 부족에 대처하기에 충분하고 나중에 추가로 준설하면 운하 추진이 가능하다고 보고했다. 하지만 이 전 대통령은 보고를 받은 당일 최소수심 3~4m로 준설하라고 했다가 다음날 국토부 장관에게 전화를 걸어 4~5m까지 늘리라고 다시 지시했다.

|

|

(※ 클릭하면 확대됩니다)

|

이 전 대통령은 두달 뒤인 4월 초 국토부로부터 낙동강 하류의 최소수심을 4m로 준설해 수자원을 4억9천만t 확보하는 방안을 보고받고는 4대강 전체에서 수자원을 적어도 8억t 확보하라고 지시했다. 4월 중순에는 낙동강의 최소수심을 6m로 하라는 지시도 대통령실을 통해 내려보냈다. 그 이후 국토부는 더이상 대통령의 4대강 사업 구상에 이견을 제시하지 않았다. 그 결과 두달 만에 사업 근거와 타당성에 대한 기술적 분석도 없이 대통령의 지시를 그대로 반영한 ‘4대강 사업 마스터플랜’이 나오게 됐다.

국토부는 이 전 대통령의 지시로 2012년에서 2011년으로 앞당겨진 4대강 사업 완공 일정을 맞추기 위해 하천공사에 필요한 법정계획인 하천기본계획도 졸속 수립했다. 하도 준설 치수에 대한 경제성 분석조차 없이 4대강 가운데 금강 상류를 제외한 나머지 구간의 기본계획을 2009년 7월 일괄 고시해버린 것이다.

수질 악화를 우려해 처음에는 4대강 보 설치에 부정적이었던 환경부도 이 전 대통령의 의지를 확인하자 태도를 급선회했다. 감사보고서에는 환경영향평가 소요 시간을 단축하라는 이 전 대통령의 지시에 따라 환경부가 통상 5~10개월 걸리는 사전환경성검토와 환경영향평가를 2~3개월에 완료하기 위해 사용한 꼼수와 무리수가 구체적으로 드러나 있다. 환경부는 2009년 4~6월 4대강 사업 사전환경성검토 과정에서 산하 환경청에 ‘준설 지양’ ‘원형 보전’ 등의 문구를 검토 의견에서 배제하도록 지시했다. 같은 해 7~11월 환경영향평가 과정에서는 한국환경정책·평가연구원의 검토 의견을 미리 받아보고 국토부가 보완하기 어려운 요구나 부정적 의견을 삭제하기까지 했다. 국토부의 부실한 평가서를 그대로 통과시켜주기 위한 의도였다.

김정수 선임기자

jsk21@hani.co.kr

광고

기사공유하기