등록 : 2017.02.19 12:24

수정 : 2017.02.19 21:47

국가인권위, 국내 최초 소수자 혐오발언 피해실태 조사

장애인·이주민 등 혐오발언 일상적으로 노출돼

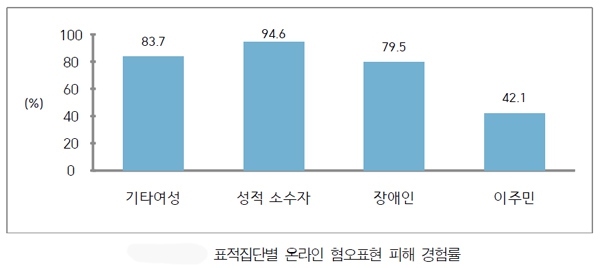

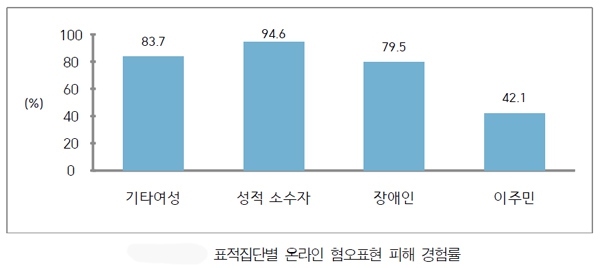

성소수자 95%·여성 84%, 온라인서 혐오발언 피해당해

절반 이상이 자살충동·우울증·공황장애 등 겪어

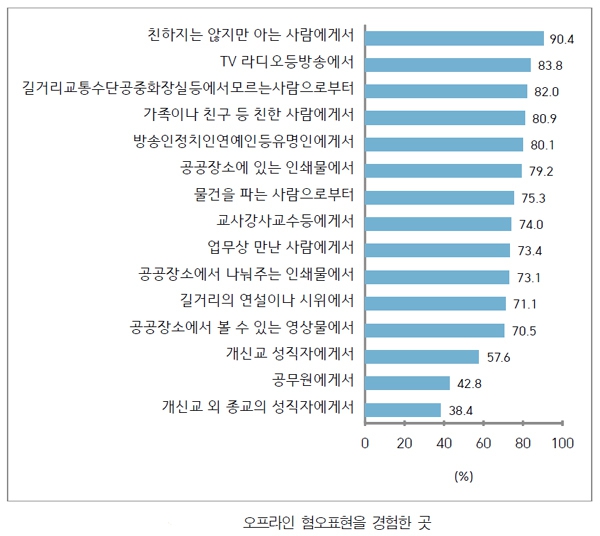

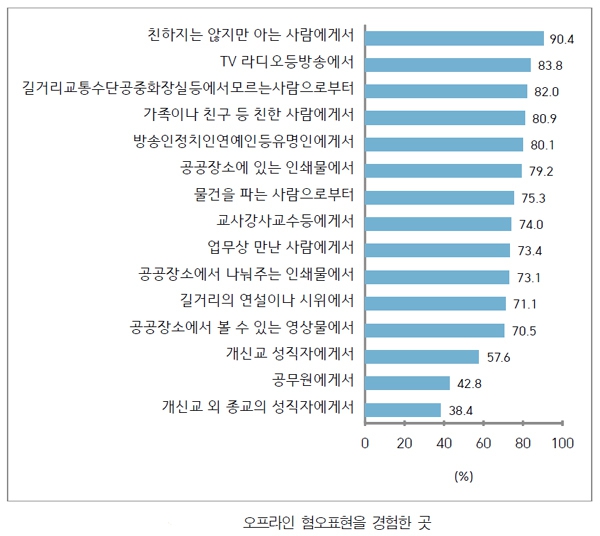

한 이주민 여성(34)은 택시를 탔다가 운전기사한테서 “밤에 남편이랑 잘하고 있냐. 잠자리 잘하고 있냐”라는 얘기를 들었다. 그녀의 이주민 여성 친구도 전철역 출구에 서 있다가 낯선 한국인 남성으로부터 “너 여기 와서 힘들게 돈 벌잖아. 나랑 같이 가면 매달 30만원 용돈으로 줄게”라는 얘기를 듣고 큰 충격을 받았다.

이주민이라는 이유로 성희롱을 당하는 건 여성만이 아니다. 동남아 출신의 한 이주민 남성(35)은 “‘어디서 왔느냐, 종교는 뭐냐’고 묻고는, ‘아내가 몇 명이냐’ 이런 말을 불쑥 던지고 ‘밤생활은 어떠하냐’고 계속 묻기도 한다”며 “이주민은 남자든 여자든 성희롱당하는 게 한두 번이 아니다”라고 말했다.

한 트랜스젠더(33)는 출근길에 누군가 말을 걸어 대답했더니 목소리를 들은 상대방이 “혹시 트랜스젠더냐? 얼굴이 예쁘다”면서 연락처를 요구했다. 그가 따지자 상대방은 다짜고짜 “목소리가 딱 티가 나지 않느냐. 지금 차 안으로 와서 같이 그걸 하자”고 했다.

한 지체장애인 여성(30)은 비장애인인 남자친구와 전철역 환승 엘리베이터를 탔다가 한 중년 여성이 남자친구에게 “부모님 가슴에 못 박히게 지금 뭐 하는 거야?”라는 경멸하는 모습을 지켜봐야 했다.

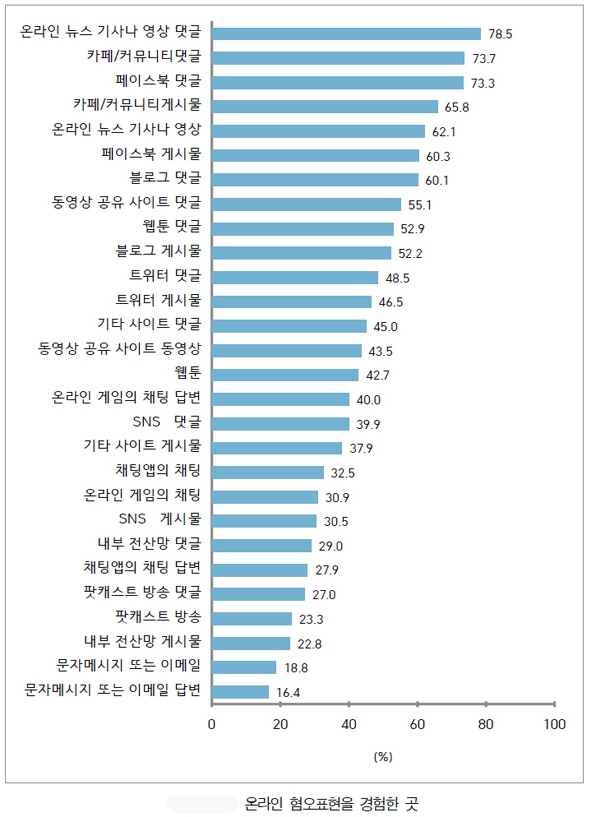

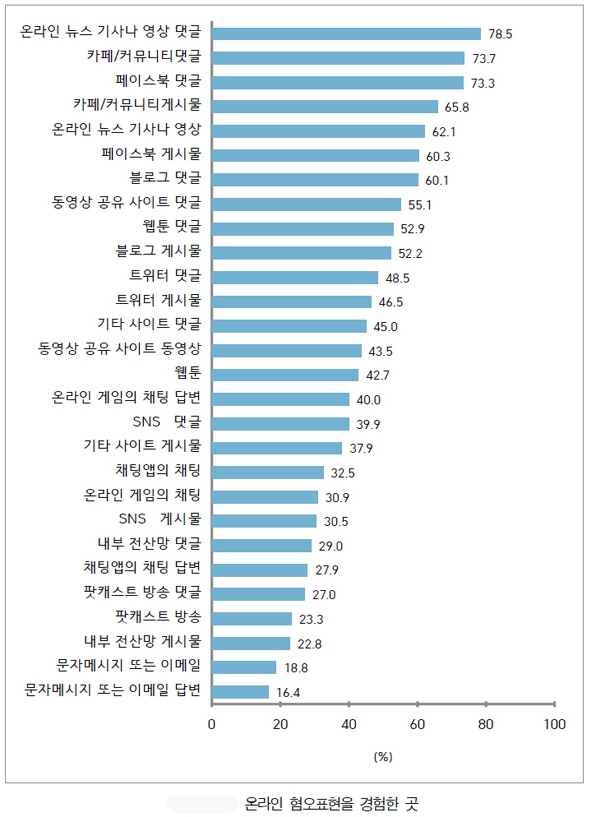

국가인권위원회는 지난해 숙명여대 산학협력단에 의뢰해 성소수자·여성·장애인·이주민과 소수자가 아닌 남성 등 1014명을 대상으로 설문조사와 대면조사를 벌이고 온라인을 분석한 ‘혐오표현 실태 조사 및 규제방안 연구’ 결과를 19일 발표했다. 이번 조사는 2010년대 들어 본격적인 사회문제로 떠오른 혐오표현과 관련해 국내에서 처음 실시한 체계적인 조사로, 보고서 분량이 340쪽에 이를 정도로 조사 규모나 분야가 방대하다. 특히, 여러 유형의 소수자 20명을 대상으로 심층면접을 한 뒤 그들이 겪고 있는 혐오표현과 이에 따른 고통을 상세히 기술해 눈길을 끈다.

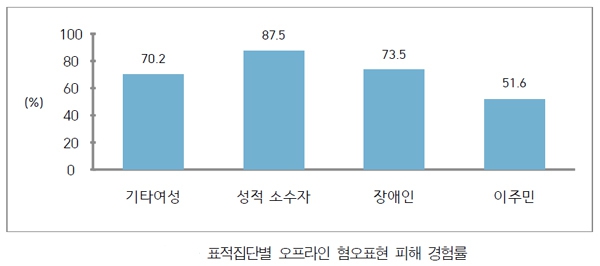

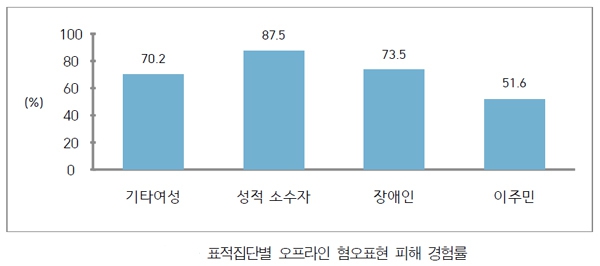

보고서를 보면, 성적 소수자의 94.6%가 온라인에서 혐오표현 피해를 경험했다. 이어 여성(83.7%), 장애인(79.5%), 이주민(42.1%) 순으로 나타났다. 오프라인 혐오표현 피해 경험률도 성소수자(87.5%)가 가장 높았으며, 장애인(73.5%), 여성(70.2%), 이주민(51.6%) 순이었다.

자신의 정체성 때문에 성소수자의 84.7%, 장애인의 70.5%, 여성의 63.9%, 이주민의 52.3%가 비난에 대한 두려움을 느끼는 것으로 조사됐다. 또 성소수자의 92.6%, 여성의 87.1%, 장애인의 81%가 증오범죄 피해를 우려하고 있었다.

피해를 본 소수자집단은 낙인과 편견 등으로 일과 학업 등 일상생활에서 배제되고, 이에 따른 두려움과 슬픔을 느끼면 지속적인 긴장 상태나 무력감에 빠지는 것으로 조사됐다. 특히 스트레스나 자살 충동·우울증·공황발작·외상 후 스트레스 장애 등 여러 유형의 정신적 어려움을 경험한 경우는 장애인 58.8%, 이주민 56.9%, 성소수자 49.3% 등이었다.

연구진은 “혐오표현을 다루는 입법이 필요하지만, 표현의 자유와 상충할 우려도 있는 만큼 혐오표현을 자체를 규제하는 것 외에 시민사회의 대응능력을 향상시키는 ‘형성적 규제’가 동시에 이뤄져야 한다고 강조했다.

인권위는 이번 실태 조사 결과를 바탕으로 전문가와 관계자들의 의견을 수렴해 혐오표현 예방을 위한 방안을 마련할 계획이라고 밝혔다.

안영춘 기자

jona@hani.co.kr

광고

기사공유하기